2025.09.25

総合カタログ制作事例 – 読みやすさを向上させるデザインリニューアル –

今回は、大阪に本社を構える建材メーカー様よりご依頼いただいた総合カタログの新年度版制作事例をご紹介します。

総合カタログは、企業が幅広い製品やサービスをまとめて紹介する営業活動を支える重要な販促物であり、ブランドの信頼感を伝える役割も持っています。だからこそ「情報量が多くても分かりやすく整理されていること」や「製品の特長がひと目で伝わること」が求められます。特に100ページを超えるような大規模なカタログでは、項目や階層が複雑になり、必要な情報を探しにくくなることがあります。こうした課題に対して、カテゴリの設計やデザインの工夫が読みやすさを大きく左右します。

本記事では、同社よりご依頼いただいた総合カタログ制作を中心に、制作の流れやリニューアルポイントをご紹介します。総合カタログの制作や改善をご検討されているご担当者様の参考になれば幸いです。

目次

総合カタログデザイン制作の概要

まず、今回の総合カタログデザイン制作の概要についてご紹介いたします。

ご依頼主-大阪の建材メーカー様-

今回の案件は、大阪に本社を構える建材メーカー様からご依頼いただきました。この企業様は主に新築木造向けの外装建材や内装建材、基礎建材などの開発・製造・販売を行っています。これまでJPCでは、カタログ制作や展示会ブースデザインなど幅広い販促物を継続的にお任せいただきました。

ご依頼内容-取扱製品の総合カタログ制作-

ご依頼いただいたのは、クライアント様が取り扱う製品をすべて掲載する、総合カタログの制作です。

このカタログは、施工業者様や代理店様が製品を選定する際の重要な役割を担っており、クライアント様の営業活動を支えるツールとして活用されています。製品紹介に加え、最新の会社情報や受賞実績なども盛り込み、企業ブランドを伝える役割も担っています。

毎年内容を更新されていて、製品撮影から表紙デザイン更新まで、今年も一式JPCへご依頼いただきました。

デザイン制作におけるポイント-読みやすさをアップさせるデザインの工夫-

今回の新年度版では、インデックスデザインをさらに強化するとともに、中カテゴリごとにまとめページを新設しました。レイアウトもシンプルに整え、目線が散らないよう余計な要素を削ぎ落とすことで、より視認性の高い誌面へとリニューアルしました。これにより、数百ページに及ぶ総合カタログでも、欲しい情報にスムーズにアクセスできる構成を実現しています。

課題のヒアリングとリニューアルポイント

新年度版の制作を始めるにあたり、まずはクライアント様にヒアリングを行いました。

特に課題として挙がったのは、「カテゴリの区切りが分かりにくい」という点でした。大カテゴリはインデックスページやカラーリングで把握できる一方、中カテゴリは切れ目が分かりにくく、ユーザーから「目的の情報を探しにくい」という声が上がっていました。

この課題を受けて、デザインチームは中カテゴリ専用のまとめページを新設し、既存のインデックスデザインを改善することを検討しました。

カタログデザイン

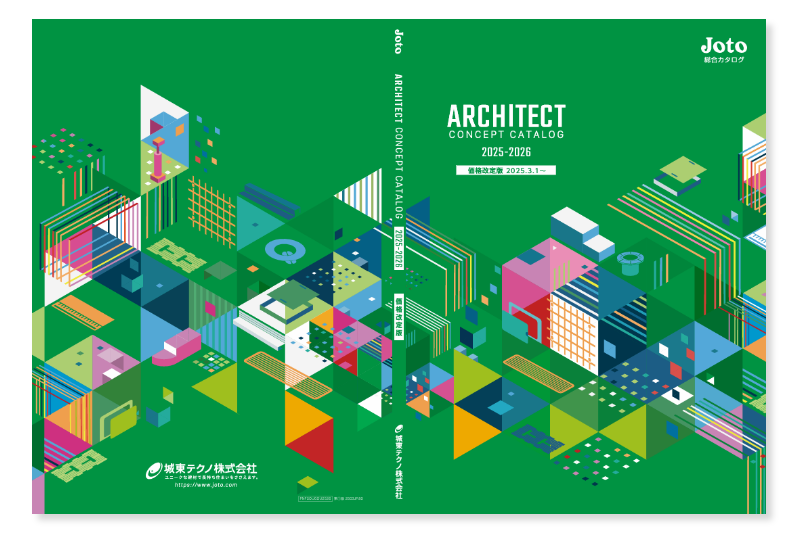

表紙は、昨年度に始まったシリーズデザインを継続しました。

今年度は緑を基調に、幾何学模様を組み合わせて建材や建築をイメージさせるビジュアルに仕上げています。シリーズ化によってブランドの継続性を打ち出しつつ、色味を変えることで新鮮さも表現しました。

カテゴリ導入ページ(トビラページ)は、要素を削ぎ落としてシンプルかつ視認性を高めるデザインにリニューアルしました。

タイトルやカラーラインを強調し、読者の視線を自然に誘導できるよう設計しています。

結果として、情報がより明快に整理され、数百ページ規模でも目的の情報にたどり着きやすくなりました。

製品詳細ページでは、製品の追加に伴って情報が収まらない場合にページを増設し、無理に詰め込まずにレイアウトを調整しました。

担当ページを分担して効率的に作業を進め、全体として統一感のあるカタログを目指しました。

製品ページも写真や図版の配置と余白のバランスを工夫することで、圧迫感のない誌面に仕上げています。

自社スタジオでの製品撮影

カタログに掲載する新製品の撮影を、JPCが保有するワンストップスタジオ京都で行いました。

10〜20点の製品を対象に、ライティングやアングルを工夫して質感やサイズ感が伝わる写真を撮影しました。

クライアント様は遠方にいらっしゃるため立ち会いは難しかったのですが、リアルタイムで撮影カットをオンライン共有する仕組みを活用しました。

その場で確認とフィードバックをいただきながら進めることで、効率的に撮影を終えることができました。

毎年撮影をお任せいただいているため、製品の特性や魅せ方に関するノウハウが蓄積されており、スムーズに撮影を進めることができました。

総合カタログの完成

すべてのページデザインが整った後、色校正を出力し、クライアント様と一緒に1ページずつ丁寧に確認しました。この段階で実際の誌面を見ながら最終調整を行いました。

校了後は社内で最終の文字校正を行い、誤字脱字や図版の不整合を徹底的にチェックしました。印刷段階では営業も立ち会い、昨年度版との色味の違いを確認するなど、品質を守る工夫を重ねました。

完成した総合カタログがこちらです。

今年度は制作期間が例年より1か月短いスケジュールでしたが、仕上がったページから順次確認を進める方式を取り入れることで、納期を守りつつ高品質に仕上げることができました。

最終的に、読みやすさとシリーズデザインの統一感を両立した、完成度の高い総合カタログに仕上がりました。

100ページ超えの総合カタログを読みやすくする3つのポイント

今回制作した総合カタログは、約240ページと比較的ボリュームの多いカタログでした。100ページを超えるカタログは、あらゆる情報を網羅できる反面、「どこに何があるのか」が分かりにくくなりがちです。読み手が必要な情報にストレス無くアクセスできるようにするには、カテゴリ設計や誌面デザインに工夫が欠かせません。ここでは、今回の事例でも取り入れた3つの工夫をご紹介します。

1. インデックスの強化で探しやすさを確保

大カテゴリごとのインデックスを設けるのは一般的ですが、掲載ボリュームの多いカタログの場合、さらに細かく項目や階層が分けられることがあります。中カテゴリや小カテゴリに応じてトビラページを追加すると、読者は必要な情報にすぐにアクセスできるようになります。また、詳細ページの端に縦にインデックスをレイアウトすれば、今どのカテゴリを見ているのか一目でわかるようにもなります。

2. カラーリングによる視覚的な整理

カテゴリごとに色を設定し各ページに反映することで、ページごとの区切りが分かりやすくなります。色が持つ視覚的な効果で、今どのカテゴリを見ているのかを直感的に把握できるようになり、必要な情報へスピーディにアクセス可能となります。

3. シンプルなトビラデザインで視線を誘導

カテゴリ切り替えのページは、装飾を多く盛り込むよりも、余白を活かしたシンプルな構成の方が効果的です。製品詳細ページは細かなスペックや特長などの情報が多くなる分、トビラページをスッキリとさせることで、メリハリがついて章区切りがわかりやすくなります。

今回のカタログでは、昨年度のデザイン要素をそぎ落としたトビラデザインにリニューアルし、視認性を改善しました。

総合カタログデザイン制作まとめ

今回は、大阪の建材メーカー様よりご依頼いただいた総合カタログの新年度版制作事例をご紹介しました。

ヒアリングで挙がった「中カテゴリの探しにくさ」という課題に対し、インデックスデザインの見直しやまとめページ新設などを行い、情報の検索性を改善しました。また、表紙は昨年度から続くシリーズデザインを踏襲し、基調色を変えることで継続性とリニューアル感を両立しました。

JPCの自社スタジオで行った製品撮影や、デザイナーチームによる効率的な分担作業によって、例年より短い制作期間の中でも高品質な仕上がりを実現することができました。

JPCでは、撮影からデザイン、印刷、加工、納品までをワンストップで対応できる体制を整えております。「総合カタログを構成から撮影、印刷まで1社に任せたい」「同じ企業として毎年統一感を持たせたい」といったご要望があれば、ぜひお気軽にご相談ください。

総合カタログのデザイン制作について詳しくは、こちらのページもご覧ください。