2025.07.10

総合カタログデザイン制作事例 – 製品イメージを表紙の世界観へ

今回は、奈良県に本社を構える観賞魚用水槽メーカー様よりご依頼いただきました、総合カタログデザイン制作についてご紹介します。

企業の総合カタログは、取扱製品やサービスをひと目で分かりやすく伝える、いわば「企業の顔」となる大切なツールです。お客様や代理店様にとっては、必要な情報を一度に把握できる便利な資料であり、営業担当者にとっては、提案の幅を広げる心強い味方にもなります。だからこそ、総合カタログは一度作って終わりではなく、定期的に更新して常に最新の製品情報をキープすることが大切です。

本記事では、観賞魚用品を製造販売する企業様よりご依頼いただいた、総合カタログのデザイン制作事例をご紹介します。総合カタログの制作や製品カタログのリニューアルをご検討中の企業者様の参考になれば幸いです。

目次

総合カタログデザイン制作の概要

はじめに、今回の制作事例の概要をご紹介します。

ご依頼主-奈良の観賞魚用品メーカー様-

今回ご依頼いただいたのは、奈良県に本社を構える観賞魚用水槽メーカー様です。アクアリウム用品を中心に、水槽やアクアリウム関連製品を製造から販売まで幅広く手掛けられています。JPCではこれまで、総合カタログやチラシ、製品パッケージ、商品紹介動画など、さまざまな販促ツールの制作をご依頼いただきました。

ご依頼内容-総合カタログの更新-

今回ご依頼いただいたのは、クライアント様の取り扱っている商品を掲載した94ページの総合カタログの更新です。毎年、商品のラインナップや情報を更新されており、継続してJPCへご依頼いただいています。

本カタログは代理店様が閲覧したり、製品を発注したりするのに使用されるほか、製品の特徴や魅力を伝える営業時には不可欠なツールとなっています。

デザイン制作時のポイント-製品イメージを伝える表紙デザイン-

今年のページ構成は、昨年度より8ページ増えましたが、毎年メインの製品部分はデザインをフォーマット化しているため、レイアウトやスペック等は従来のフォーマットに合わせました。一方で、表紙は毎年デザインを変えているため、今年も過去のカタログ表紙と印象が異なるように意識してデザインいたしました。クライアント様が取り扱っている「アクアリウム」の世界観が伝わるデザインをご提案しています。また、中面のフォーマット部分も見出し部分のデザインをリニューアルするなど、昨年との違いを感じていただけるよう制作いたしました。

総合カタログデザイン制作の流れ

この章では、カタログデザイン制作について、より詳細な流れをご紹介いたします。表紙やインデックスページ、見出し部分のデザインをリニューアルしながら、製品撮影なども行いました。次節より詳細をご説明します。

中面デザイン

今回のご依頼は90ページ越えのカタログでしたので、複数のデザイナーでページを分担し、スケジュール通りに進行できるよう体制を組みました。

まずは、フォーマットで展開している製品ページの見出し部分を新しくするために、デザイン案を3種作成し、その中からクライアント様に選んでいただきました。

昨年からほとんど内容変更のないページもありましたので、フォントや色味やあしらいを変え、見出しデザインで昨年と差異をつけることを意識しました。また、過去カタログのデザインとも被らないように注意しました。

見出しデザインの更新と同時に、カテゴリカラーも新年度版の色を設定していきました。新たに設定したカテゴリカラーに合わせて、インデックスも更新しています。

新フォーマットデザインが固まったら、各ページの製品情報などを更新していきます。空いたスペースには熱帯魚などの写真をイメージとして入れました。

総合カタログはその性質上、情報量が多く文字が小さくなる傾向にありますので、細かな部分のズレや誤植等の無いように注意を払って確認しながら進めました。

スケジュール効率化のため、初校は二段階に分けて提出することにし、一段階目を確認していただいている間に二段階目を制作しました。

できたページからパラパラと先方に確認していただくのではなく、なるべくまとめて提出するようにしたことで、修正の回数も少なく、スムーズに進行できたのではないかと思います。

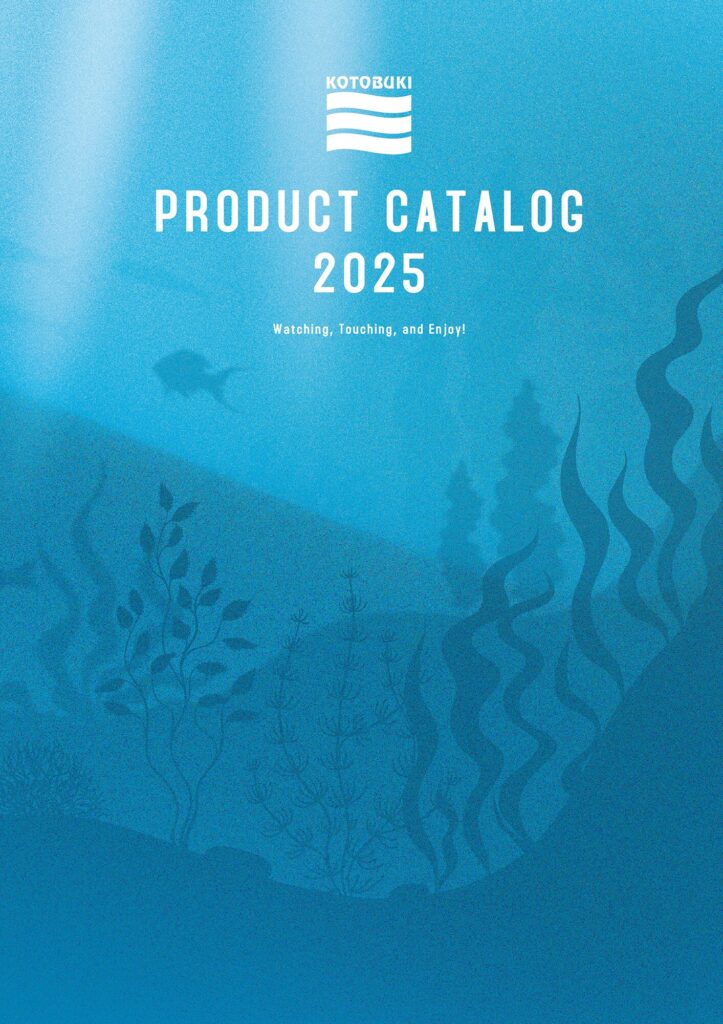

表紙デザインと新製品撮影

カタログ内の更新と並行して、新年度版の表紙デザインを提案しました。

表紙は2種提案し、アクアリウム風シルエットイラストが主役の、深いコバルトブルーを基調としたデザインが選ばれました。

単なるイラストにするだけでなく、ノイズの入ったテクスチャーを背景に加えることでデザインに深みや立体感を加えています。

表紙デザインと連動し、インデックスも下部にアクアリウムのイラストをあしらいました。

細部にこのようなあしらいをデザインすることで、アクアリウム関連企業であることを自然に印象付ける効果も期待できます。

カタログに掲載する新商品は、JPCで撮影も行いました。

クライアント様立ち会いのもと、弊社が保有するONE STOP STUDIO KYOTOにて撮影しました。

製品のリアルな使用イメージを訴求するため、撮影ではクライアント様が飼われている魚やトカゲも活躍してくれました。

総合カタログの完成

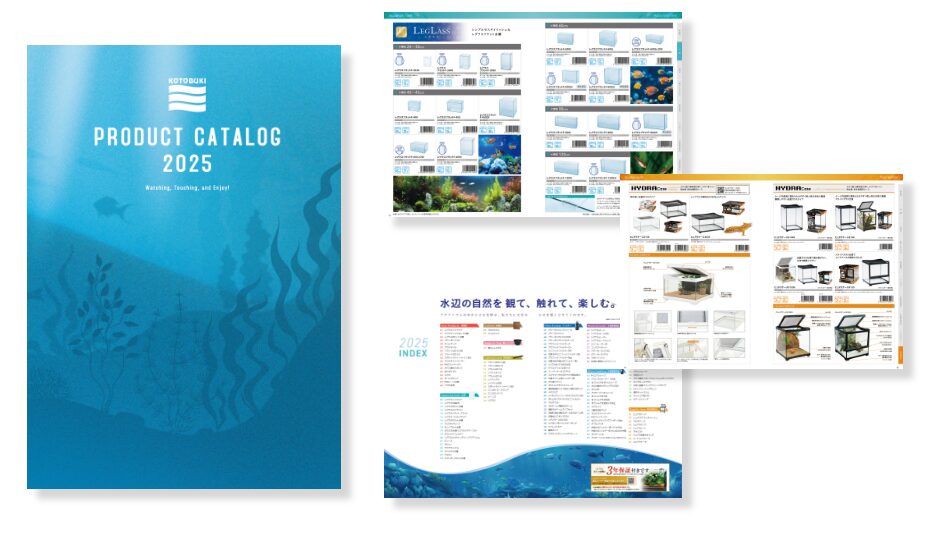

撮影画像を反映し、完成した総合カタログがこちらです。

アクアリウムを想起させる表紙デザインが特に印象的で、他カタログとの差別化ができたかと思います。

コバルトブルーの色味が美しく、テクスチャーもしっかり出ていて、手に取りたくなるようなカタログに仕上がりました。刷り上がったカタログは、製品の色もきれいに印刷できていて良かったです。

本カタログは毎年同じ時期に制作していましたが、今年は制作開始が例年より後ろ倒しになり、タイトなスケジュールの中での制作となりました。スタッフ一同体調管理にも気を配り、無事全ページ校了し納品することができ嬉しく思います。

総合カタログを作る3つのメリット

総合カタログは、企業の製品やサービスを一冊にまとめてわかりやすく伝えられる、営業活動に欠かせないツールです。近年はWebサイトや動画などのデジタルコンテンツも充実していますが、手元に残る形で企業の製品が1つにまとまっている媒体というのは、日常の販促活動に大きく貢献します。ここでは、総合カタログを作ることで得られる代表的なメリットを3つに絞ってご紹介します。

取扱製品やサービスを体系的に伝えられる

総合カタログは、自社の取り扱い製品やサービスを一冊にまとめて体系的に伝えられるのが大きな強みです。企業の製品を網羅しているため、「どのような製品があるのか」を体系的に把握しやすく、お客様は必要な情報に迷わずたどり着けます。

また、Webは一画面で見える範囲が限られており、ページを並べての比較が難しい場合がありますが、カタログはページが即時に見比べやすく、複数製品の比較が容易です。目的の製品以外の情報も目に入ってきやすく、関連製品や上位モデルを同時に知っていただけることで、新たな商談のきっかけにもなります。まとまった情報を一度に届けられるツールとして、総合カタログは欠かせない存在です。

営業ツールとして使いやすく、提案の幅が広がる

代理店様やパートナー企業様の手元に置いていただくことで、自社の営業担当者がいない場所でも、自社の製品を紹介してもらいやすくなります。さらに、展示会や商談会などでも、紙のカタログであればその場ですぐに手渡すことができ、空いた時間に読み返してもらえる可能性が高まります。

また、Webカタログとして掲載すれば、パソコンやスマホから手軽に閲覧でき、ページをめくる感覚でカタログを確認していただけます。営業スタイルが多様化する今だからこそ、紙とデジタル両方で使える総合カタログは、企業の営業活動を支える心強い存在です。

更新負担が少ない

カタログ制作はページ数が多いほど制作管理が大変になるため、総合カタログは作らず、製品ごとのリーフレットでまかなうというケースも見られます。もちろんリーフレットも便利なツールですが、製品資料が増えるほど最新情報が分かりづらくなり、管理が煩雑になりやすいという一面もあります。その点、総合カタログは一度しっかりとベースを作っておけば、大部分を次年度以降も継続して使用できるのが大きなメリットです。

新商品情報の追加や、一部ページのレイアウト変更など必要な部分だけを毎年更新するだけで済むため、制作にかかるコストや時間を効率的に抑えられます。結果として、情報の齟齬を防ぎながら営業担当者や代理店様が「これを見れば間違いない」と自信を持って使えるツールを、長く維持できます。

総合カタログデザイン制作まとめ

今回は総合カタログのデザイン制作についてご紹介いたしました。

毎年更新しているカタログだからこそ、表紙デザインや細部のあしらいで昨年との違いをつけ、使っていただくクライアント様や代理店様に新年度のリニューアル感を感じていただけるように心掛けました。新製品の撮影もJPCにお任せいただけたことで、短い制作期間の中でも社内で連携しスピーディに納品できたと思います。

JPCでは一枚もののチラシから、100ページを超えるカタログ制作まで幅広く対応しております。社内に制作チームが揃っているため、撮影からコピーライティング、デザインまで一貫してワンストップで作り上げ、お客様のプロモーションを幅広くお手伝いいたします。関西・関東に営業所があり、お見積もりは無料で承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

そのほかのカタログデザイン制作ついては、こちらのページもご覧ください。