2025.05.16

動画マニュアルの作り方を解説!作成のコツから制作事例までご紹介

スマートフォンやタブレットの普及により、マニュアルを紙ではなく「動画」で作成し、活用する企業が増えてきました。

一方で、動画マニュアルの作成には撮影や編集といった工程が必要となるため、紙のマニュアルに比べて制作のハードルが高いと感じている方もいるかもしれません。

そこで本記事では、動画マニュアルの作り方や作成時のポイントを徹底解説します。

あわせて、実際の制作事例や活用方法についても紹介していますので、これから動画マニュアルの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

動画マニュアルとは?

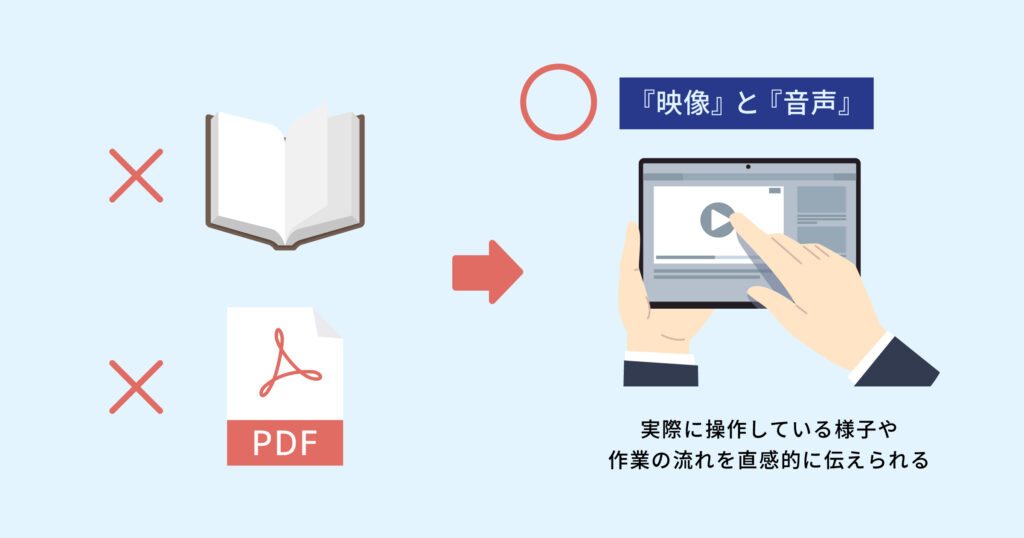

動画マニュアルとは、業務内容や操作手順を映像と音声でわかりやすく伝えるマニュアルコンテンツのこと。

従来の「紙マニュアル」や、PDF化された「Webマニュアル」では、基本的に文章と画像だけで構成されているため、作業の流れや実際の操作感を伝えるには限界がありました。

しかし、動画マニュアルであれば、映像とナレーションによって実演しながら、手順や注意点を直感的に解説できます。

顧客向け・社内向けのどちらにも対応可能で、多くの企業が業務効率化や問い合わせ削減のために活用しています。

動画マニュアルを制作するメリット

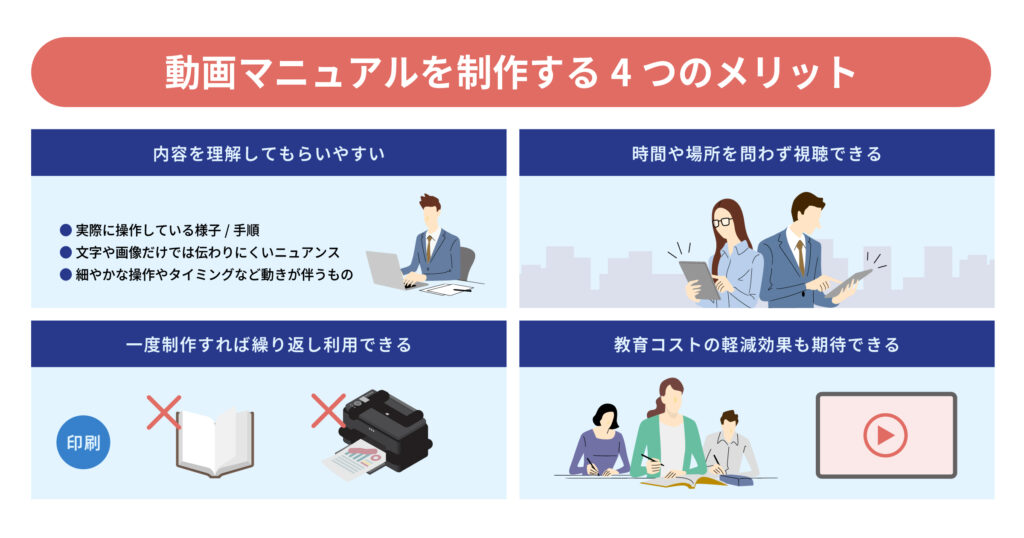

紙マニュアルやWebマニュアルではなく、あえて動画マニュアルを制作する理由としては、次の4点が挙げられます。

- 内容の理解度が高まる

- 時間や場所を問わず視聴できる

- 繰り返し利用できるコンテンツになる

- 教育コストの削減につながる

いずれも、企業の業務効率化や社内教育の強化に直結する効果が期待されるものばかりです。

それぞれのメリットについて、詳しく紹介します。

内容の理解度が高まる

動画マニュアル最大の強みは、操作手順や作業の流れを“映像と音声”で直感的に伝えられる点にあります。

文字や画像だけでは伝わりにくい細かな操作、タイミングのズレ、注意点なども、実演映像を用いることで明確に説明できます。

とくに、動作のある手順や複雑なフローを解説したい場合には、静的なWebマニュアルよりも動画マニュアルの方が圧倒的にわかりやすく、効果的だといえるでしょう。

時間や場所を問わず視聴できる

社内や店舗であれば、紙マニュアルやWebマニュアルを参照しながら、担当者から直接レクチャーを受けることも可能でしょう。

しかし、出張先や自宅など一人で対応せざるを得ない場面では、視覚的に理解しやすい動画マニュアルが大きな力を発揮します。

操作手順や製品の使い方を音声付きでわかりやすく伝えられるため、誰かに教えてもらえない環境でも安心です。

現在では多くの方がスマートフォンやタブレットを利用しており、WebサーバーやYouTubeなどの動画配信プラットフォームにマニュアル動画をアップしておけば、時間や場所を問わず、いつでも視聴できるコンテンツとして活用できます。

繰り返し利用できるコンテンツになる

動画マニュアルは一度制作すれば、何度でも繰り返し活用できるコンテンツです。

紙のマニュアルと異なり、印刷コストや配布手間が不要である点も、大きなメリットといえるでしょう。

とくに同じ内容を複数人に何度も説明するような場面では、紙の配布よりも動画視聴用のURLを共有する方が効率的かつ低コストです。

マニュアルの内容に大幅な変更がなければ、長期的に再利用できる資産として残せるのもポイント。

一部の情報だけが更新された場合も、該当箇所の映像や音声を差し替えることで簡単にアップデートできます。

教育コストの削減につながる

社内用の動画マニュアルを整備することで、教育コストの削減効果が期待できます。

たとえば、新入社員向けのマニュアル動画を事前に用意しておけば、先輩社員が業務のたびに個別で説明する必要がなくなり、生産性の向上にもつながるでしょう。

とくに人の入れ替わりが頻繁な業種や、パート・アルバイトスタッフが多い現場では、動画を使った業務マニュアルの導入によって教育の標準化と効率化が可能です。

映像と音声によって、誰が見ても同じ内容が伝わる仕組みを構築できるため、職場全体の業務品質の均一化にも貢献します。

動画の活用がおすすめなマニュアル例

ここまでご紹介したメリットをふまえると、動画の活用がおすすめなマニュアルの例としては、次の3つが挙げられます。

- 製品操作マニュアル・商品使用マニュアル

- 業務手順マニュアル・作業引き継ぎマニュアル

- 営業マニュアル・顧客対応マニュアル

それぞれの活用方法について、具体的に見ていきましょう。

製品操作マニュアル・商品使用マニュアル

企業向けの機械やソフトウェア製品の操作マニュアル、家庭用商品の使用マニュアルは、動画マニュアルの活用がとくに効果を発揮する代表的なケースです。

「組み立て手順」「初期設定」「基本操作」といった基本事項はもちろん、「トラブル対応」などのイレギュラーな手順も動画で視覚的に解説することで、ユーザーが自力で問題を解決できる可能性が高まります。

文字や静止画では伝わりにくい製品の動作や手の動きも、映像と音声によって直感的に理解できるため、顧客満足度の向上にも寄与します。

さらに、視聴によって理解が深まれば、問い合わせ件数の減少や対応コストの削減といった業務面での効果も期待できるでしょう。

業務手順マニュアル・作業引き継ぎマニュアル

社内向けの業務手順マニュアルや作業引き継ぎマニュアルにも、動画マニュアルの活用は非常に効果的です。

たとえば、「定型業務の流れ」や「社内ルール」「操作時の注意点」などを映像と音声でわかりやすく解説すれば、新入社員や部署異動者も短期間で業務を習得し、早期に戦力化できます。

また、実際の作業風景を動画で視聴できることで、手順の抜け漏れや誤解が起こりにくくなり、トラブル予防にもつながるでしょう。

さらに、紙の手順書では伝えにくい“熟練者ならではのコツ”を動画で紹介することで、ベテラン社員のノウハウや技術を新人に共有できるのも、大きなメリットです。

営業マニュアル・顧客対応マニュアル

営業担当者やカスタマーサポート担当者など、「言葉づかい」や「話し方」が重視されるコミュニケーション業務においても、動画マニュアルは非常に有効です。

たとえば、営業トークの流れやヒアリングの進め方、クレーム対応時の手順などを動画で共有しておけば、一種のロールプレイング教材として活用できます。

また、紙やテキストのマニュアルでは伝えにくい「表情」や「声のトーン」などの非言語的な要素も、動画であれば具体的に伝えられるのが特長です。

これまでマニュアル化が難しいとされてきた顧客対応ノウハウも、映像コンテンツとして共有・定着を図れるのは、動画マニュアルならではの大きなメリットといえるでしょう。

動画マニュアルの作り方

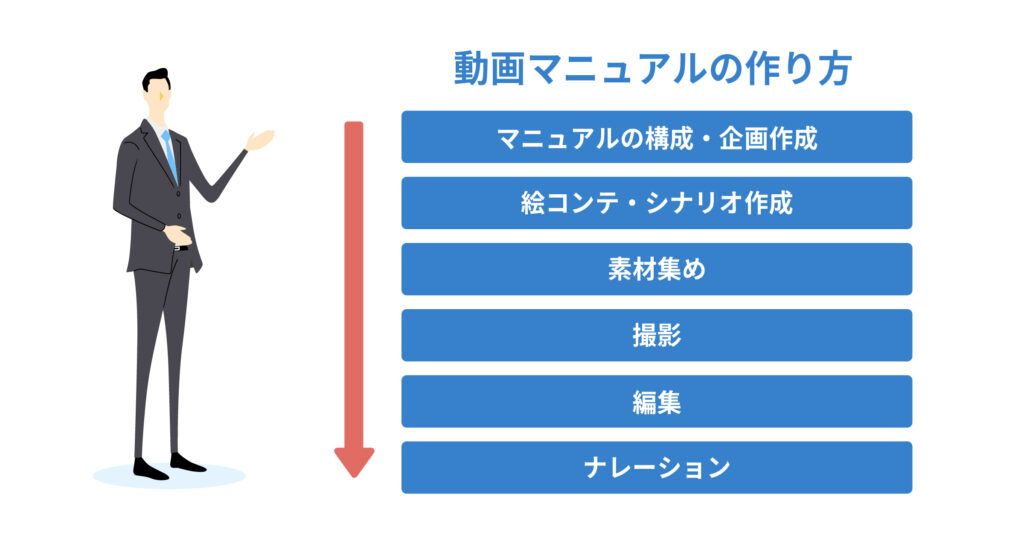

ここからは、動画マニュアルをどのような手順で作成していくか、具体的な工程に沿ってご紹介します。

- マニュアルの構成・企画作成

- 絵コンテ・シナリオ作成

- 素材集め

- 撮影

- 編集

- ナレーション収録

それぞれの工程について、詳しく見ていきましょう。

1.マニュアルの構成・企画作成

まずは、どのような目的で、誰に向けて動画マニュアルを作るのかを明確にすることが重要です。

たとえば、「新入社員に社内システムの基本操作を教える」「顧客に製品の初期設定方法を案内する」など、伝えたい対象とテーマをはっきりさせることが企画の出発点となります。

動画マニュアルのテーマが定まったら、導入から締めくくりまでの流れを構成として整理しましょう。すでに紙のマニュアルがある場合は、その構成をベースに映像用に再設計することも可能です。

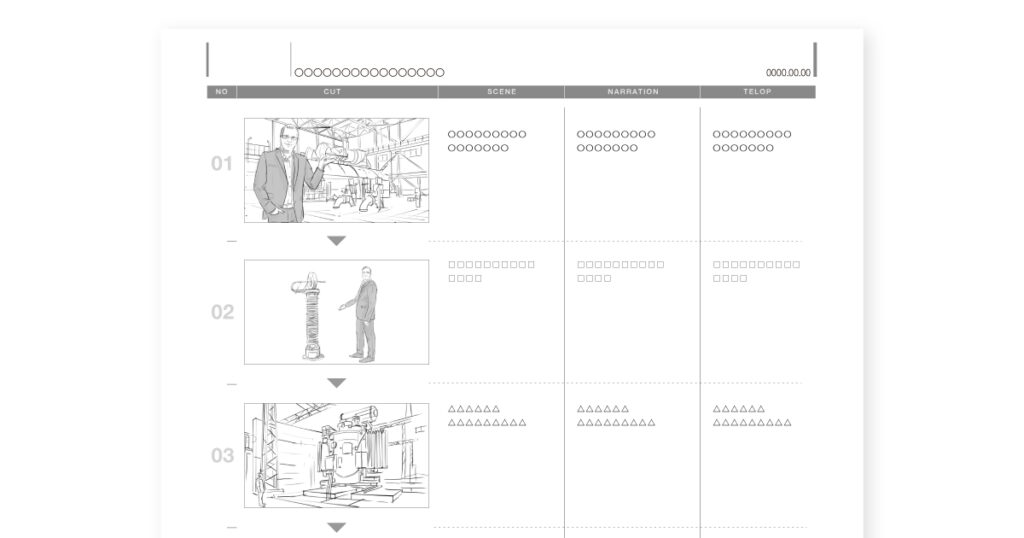

2.絵コンテ・シナリオ作成

動画の構成が決まったら、次は絵コンテとシナリオの作成に進みます。

絵コンテとは、動画の「シーン構成」と「各シーンで話すナレーション台本」を組み合わせて視覚的に整理した“設計図”のようなものです。

動画マニュアル制作におけるコンテンツ全体の設計・指示書といえるでしょう。

絵コンテを作成することで、どの場面を撮影すべきか、どのような素材が編集に必要かが明確になります。

これは、無駄な撮影や修正を防ぐためにも非常に重要な工程です。

また、映像制作会社に依頼する場合は、この工程で「どんなマニュアルを、どんな構成で作りたいのか」を具体的に共有しておくことが、完成度に大きく影響します。

絵コンテをもとに制作は進行していくため、マニュアルとして必要な要素・シーンがすべて含まれているかどうかを丁寧に確認しながら作成しましょう。

3.素材集め

つづいて、動画マニュアルに使用する素材を収集します。

たとえば、商品使用マニュアルであれば「製品の細部を写した写真や映像素材」、ソフトウェアの操作解説なら「画面のスクリーンショットや録画動画」などが必要になるでしょう。

また、実写ではなくアニメーションやモーショングラフィックスを用いる場合は、あらかじめ必要なイラストやアイコンなどのビジュアル素材も準備しておくことが重要です。

動画の構成や演出にあわせて、どのようなコンテンツをどの形式で用意すべきかを整理しながら、効率よく集めていきましょう。

4.撮影

素材の収集と並行して、実写映像が必要なシーンは撮影を進めておきましょう。

社内での作業や操作シーンなどを撮影する場合は、対象となる部署やスタッフに事前に協力を依頼しておくことがスムーズな進行のポイントです。

撮影した映像は、動画マニュアルの信頼性やリアリティを高める重要なコンテンツとなるため、構成や絵コンテに沿って、必要なカットが漏れなく収録されているかもあわせて確認しましょう。

5.編集

素材の準備や撮影が完了したら、次は動画マニュアルの編集作業に進みます。

映像の構成や流れに沿って、必要なシーンをつなぎ合わせ、テロップや図解などのコンテンツを追加していく工程です。

基本的には、映像制作会社に編集を一任できるケースが多いですが、必要に応じて追加の素材や情報の提供を求められることがあります。

完成度の高いマニュアルに仕上げるためにも、構成や意図が正しく反映されているかを確認しながら進めましょう。

6.ナレーション収録

映像編集が完了したら、ナレーションの収録工程に進みます。

字幕だけでも伝わると思われるかもしれませんが、動画マニュアルの視聴者は、実際に操作をしながら画面を確認したり手元を動かしたりするため、画面を注視できない場面も多くなります。

そのため、字幕だけでなくナレーションでも手順を伝えることで、視聴者の理解度や操作のしやすさが向上するでしょう。

また、聞き取りやすく、内容がスムーズに伝わるナレーションに仕上げるためには、プロのナレーターに依頼するのが理想的。

とはいえ、「予算が限られている」と感じる場合もあるかもしれません。その際は、ナレーターが自宅の録音環境で収録する“宅録”という手法を活用すれば、コストを抑えながら高品質な音声コンテンツを制作することが可能です。

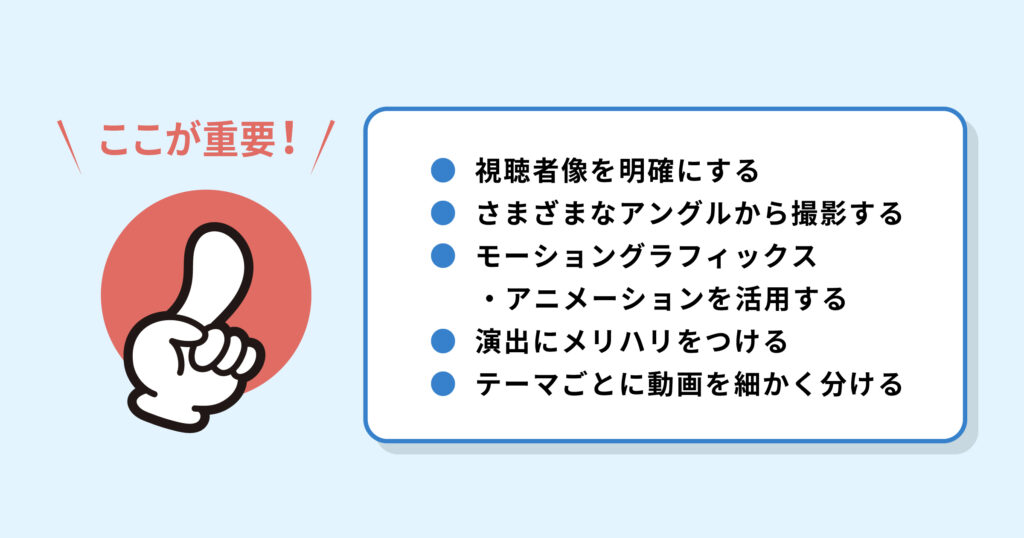

動画マニュアル制作を成功させるために押さえておくべき5つのコツ

動画マニュアルを効果的に活用し、視聴者にとってわかりやすく実用的なコンテンツに仕上げるためには、以下の5つのコツを押さえることが重要です。

- 視聴者像を明確にする

- さまざまなアングルから撮影する

- モーショングラフィックス・アニメーションを活用する

- 演出にメリハリをつける

- テーマごとに動画を細かく分ける

それぞれのコツについて詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

1.視聴者像を明確にする

わかりやすい動画マニュアルを制作するうえで最も重要なのが、「誰に向けたコンテンツなのか」を明確にすること。

たとえば社内用のマニュアルであっても、新卒社員向けか、中途社員向けかによって、解説の深さや言葉づかいに違いが生じます。

中途入社で業界経験がある社員なら、ある程度の専門用語を使っても問題ありませんが、新卒社員が対象であれば、基礎用語の説明から丁寧に行う必要があります。

同様に、顧客向けのソフトウェアマニュアルの場合も、製品のターゲットがITリテラシーの高い層か、初心者層かによって、動画の構成や説明レベルを調整すべきでしょう。

動画マニュアルを本当に“伝わる”ものにするためには、視聴者のスキルレベルや使用環境をふまえた設計が欠かせません。

2.さまざまなアングルから撮影する

より伝わりやすく実用的な動画マニュアルに仕上げるには、複数のアングルからの撮影が効果的です。

たとえば商品使用マニュアルの場合、使用者の手元が明確に映るように工夫したうえで、主観的な視点(ユーザー目線)や側面からの視点など、同じ動作をさまざまな角度から撮影することで理解度が向上します。

営業マニュアルや顧客対応マニュアルといったコミュニケーション中心のコンテンツも、担当者側の視点だけでなく、顧客側の視点も取り入れることで、受け手の印象や反応がより具体的に伝わる映像に仕上げることが可能に。

視点を切り替えた構成にすることで、視聴者が状況をより立体的・客観的に捉えられるようになります。

3.モーショングラフィックス・アニメーションを活用する

実写映像だけでは伝えづらい抽象的な情報や概念には、モーショングラフィックスやアニメーションの活用が効果的。

たとえば、全体の作業フローや操作手順の流れなど、構造を視覚的に伝えたい場合には、こうした表現手法が視聴者の理解をサポートします。

モーショングラフィックス

画像・イラスト・テキストなどのグラフィック素材に動きを加えるアニメーション表現のこと。

たとえば、「矢印」や注意を促す「!」マークなどに動き(モーション)をつけることで、視聴者の注意を引きやすく、直感的に内容が伝わる映像に仕上げられます。

また、実写撮影が難しい製品の内部構造やプロセスの可視化には、3DCGを使ったアニメーションもおすすめです。

表現方法を適切に使い分けることで、より効果的な動画マニュアル制作が実現します。

4.演出にメリハリをつける

動画全体が終始同じトーンで進行すると、視聴者の集中力が続きにくくなります。

そのため、重要なポイントや注意喚起が必要な場面では、演出にメリハリを加えることが効果的です。

たとえば、効果音やアイコンのアニメーションを活用して、「ここが大事」という印象を視覚的・聴覚的に伝えると、内容の理解度も高まります。

また、ナレーションを挿入している場合は、声のトーンや話し方の強弱を調整することで、視聴者の意識を引きつけやすくなるでしょう。

情報を単に伝えるだけでなく、記憶に残るマニュアルにするためには、“演出による緩急”が大きな鍵となります。

5.テーマごとに動画を細かく分ける

紙のマニュアルであれば、ページをめくることで必要な情報だけをすぐに参照できます。

しかし動画マニュアルの場合、1本に情報を詰め込みすぎると、視聴者が目的の手順や操作方法にたどり着きにくくなるため注意が必要です。

たとえば、「製品の電源の入れ方」「基本設定」「機能Aの使い方」「トラブルシューティング」など、テーマごとに動画を細かく分けて制作しておくと、必要な内容だけをピンポイントで視聴でき、利便性が高まります。

さらに、動画を分割しておけば、一部だけ修正したいときにも該当部分の差し替えがしやすく、運用面でも効率的。

1本にまとめた長尺の動画よりも、テーマ別に整理されたコンテンツの方が管理しやすく、視聴者にとっても親切な設計といえるでしょう。

動画マニュアルの制作事例

それでは最後に、当社の動画マニュアルの制作事例をいくつか紹介します。

- ヘアアイロンの使い方を紹介する動画マニュアル

- ハードコンタクトレンズの取り扱い動画マニュアル

- 健康機器の組み立て動画マニュアル

- 通訳向けのサービス動画マニュアル

- イベントチケットの購入動画マニュアル

- 情報支援サービスの動画マニュアル

動画マニュアルの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

ヘアアイロンの使い方を紹介する動画マニュアル

こちらは、家庭でのセルフスタイリングをサポートするために制作した、ヘアアイロンの使用手順を解説する動画マニュアルです。

サロンクオリティの仕上がりを再現できるよう、スタイリング前の準備工程から順を追って丁寧に解説。

横からのアングルを中心に、必要に応じて背面や手元アップのカットも組み合わせることで、視聴者が操作の流れを直感的に理解しやすい構成としています。

また、使用方法への集中を妨げないよう、撮影は白ホリスタジオにて実施。映像全体のクオリティにも配慮しています。

企画構成・撮影・編集・グラフィック制作までをJPCがワンストップで対応し、完成したマニュアル動画は企業のWebサイトなどで活用いただいています。

ハードコンタクトレンズの取り扱い動画マニュアル

こちらは、ハードコンタクトレンズの取り扱い方法を解説する動画マニュアルです。

斜め前からのアングルや手元のアップ映像など、実写映像をベースに構成しつつ、視認性が必要な箇所ではイラストも組み合わせることで、直感的に理解しやすい内容に仕上げています。

また、コンタクトレンズを装着した状態でもマニュアルを活用できるよう、映像だけでなくナレーションでも手順を丁寧に説明している点も特長です。

撮影や映像編集はもちろん、モデルやナレーターのキャスティング・手配までJPCがワンストップで対応。

用途や視聴環境に配慮した、実用性の高いマニュアル動画となっています。

健康機器の組み立て動画マニュアル

こちらは、健康機器の開梱から使用方法までをわかりやすく紹介する、組み立て手順の動画マニュアルです。

「どのような部品が入っているのか」「どの順番で組み立てるのか」「完成後にどう使うのか」といった情報を、実際の映像とともに段階的に解説しています。

誰でもスムーズに製品を組み立てられるよう、カメラワークは最小限に抑えつつ、必要に応じて視点を切り替えるアングルや繰り返しの説明を効果的に取り入れ、視聴しやすいマニュアル動画に仕上げました。

さらに、字幕・テロップに加えて、細かなパーツの構造や使い方を画像で補足するなど、繰り返し見直さなくても理解できる構成を工夫しています。

企画構成やディレクション、モデル手配、グラフィック作成、撮影、映像編集までをJPCがワンストップで対応。

本編のマニュアル動画に加え、PR映像やCGを活用したプロモーション用コンテンツもあわせて制作しました。

通訳向けのサービス動画マニュアル

こちらは、新生児訪問時の母子保健通訳における対応の流れを、ロールプレイ形式で学べる動画マニュアルです。

母子保健通訳の経験がない方でも安心して業務に臨めるよう、基本的な業務の流れや注意点を丁寧に解説。

また、“良い例”と“避けるべき例”を映像で比較しながら紹介することで、視聴者が正しい対応方法を具体的に理解できる構成となっています。

撮影は当社(JPC)の京都にある自社スタジオで実施。演出・ナレーション収録・映像編集・DVDオーサリングに至るまで、ワンストップで対応しました。

イベントチケットの購入動画マニュアル

こちらは、リアルイベントのチケット購入サイトに掲載するために制作した動画マニュアルです。

ブランドサイトのトンマナに沿ったデザインを踏襲しながら、モーショングラフィックスを活用し、スマートフォンでの購入手順をわかりやすく案内しています。

このように、実写映像を最小限に抑え、アニメーション中心で構成された動画マニュアルも効果的です。

とくに操作説明など、画面上の動きを視覚的に伝えたい場合には、シンプルかつ視認性の高いモーショングラフィックスが有効だといえるでしょう。

情報支援サービスの動画マニュアル

最後にご紹介するのは、船舶関連業務における情報支援サービスを対象とした動画マニュアルです。

サービスの操作画面を具体的にイメージできるよう、実際のキャプチャー映像をもとに編集し、「何ができるのか」「どのように使うのか」などのポイントを視覚的にわかりやすく伝えています。

また、要所ではモーショングラフィックスを活用し、映像にメリハリを持たせることで、視聴者の理解と集中力を高めています。

この事例では、知りたいテーマごとに分けて使いやすいよう、同一フォーマットで日本語版・英語版をそれぞれ7本ずつ制作。

多言語展開しやすく、グローバル向けの情報提供にも対応できる点は、動画マニュアルならではの大きなメリットといえるでしょう。

まとめ

紙のマニュアルでは伝えきれない操作手順や注意点も、映像と音声を使ってわかりやすく伝えられるのが動画マニュアルの大きな特長です。

顧客向け・社内向けのどちらにも活用でき、一度制作すれば繰り返し使用できるため、教育やサポートの効率化にもつながります。

「より伝わるマニュアルを用意したい」「サポート業務の負担を減らしたい」と考えている企業さまは、動画マニュアルをぜひ導入してみてください。

JPCでは、構成・撮影・編集に加え、ナレーション収録やアニメーション制作までをワンストップで対応。

複数本の短尺動画をまとめて撮影・制作する場合には、お得なまとめ撮り価格でのご依頼も可能です。

また、「どこから手をつければいいかわからない」といった場合でもご安心ください。

JPCは企画段階からご相談を承っており、目的や視聴ターゲットに応じた最適な動画マニュアルの形をご提案いたします。

動画マニュアルの制作をご検討中の方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。