2025.06.20

学校紹介動画の作り方を解説!制作事例やメリットもご紹介

学校の魅力を伝える手段として、パンフレットやホームページを活用している学校は数多くあります。ただし、これらは静止画やテキストを中心とした媒体であり、校内の雰囲気や生徒の様子といった「空気感」までは伝わりにくいのが実情です。

こうした課題を補う方法として注目されているのが、映像と音声で情報を直感的に届けられる「学校紹介動画」。近年では、ホームページやSNSに動画を掲載する学校も増えており、進学希望者や保護者からの関心も高まっています。

この記事では、学校紹介動画の作り方について徹底的に解説します。動画ならではのメリットや制作事例も紹介しますので、学校紹介動画の制作を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

学校紹介動画とは

明確な定義があるわけではありませんが、学校紹介動画とは、学生や保護者に向けて学校の特徴や魅力を伝えるための映像コンテンツを指します。対象は大学や高校、専門学校など多岐にわたります。

文字や写真だけでは伝わりづらい学校の魅力を直感的に知ってもらい、志望者数を増やすことが主な目的です。

さらに、学校の特徴や価値観を丁寧に伝えることができれば、「校風に合った学生」に関心を持ってもらえる可能性も高まります。このような点から見ても、学校紹介動画はブランディングの一環としても有効だといえるでしょう。

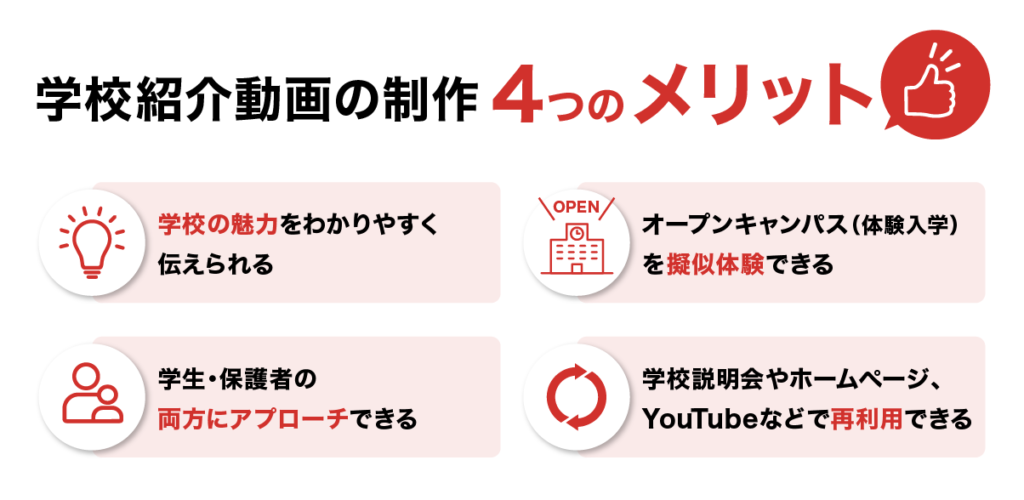

学校紹介動画を作るメリット

ここまででも簡単に触れましたが、学校紹介動画を制作することには、次のような4つのメリットがあります。

- 学校の魅力をわかりやすく伝えられる

- オープンキャンパス(体験入学)を疑似体験できる

- 学生・保護者の両方にアプローチできる

- 学校説明会やホームページ、YouTubeなどで再利用できる

いずれか一つでも魅力に感じる場合は、ぜひ学校紹介動画の制作を検討してみてください。それぞれのメリットについて詳しく解説します。

学校の魅力をわかりやすく伝えられる

繰り返しになりますが、文字や写真だけでは伝えにくい「雰囲気」や「校風」も、動画であれば視覚と聴覚の両面から直感的に伝えられます。授業中の様子や生徒の表情、校舎内の風景をリアルな映像として届けることで、受験生が「この学校で学ぶ自分」をイメージしやすくなるでしょう。

また、モーショングラフィックスを取り入れることで、進学率や就職率、資格取得率といった数値情報も、グラフやアニメーションを用いて直感的に伝えられます。数値に裏打ちされた強みを視覚的に示すことで、説得力のある訴求につながります。

モーショングラフィックスとは

文字や図表、アイコンなどの静止画に動きを加えることで、情報を視覚的に印象づける映像表現の手法。

オープンキャンパス(体験入学)を疑似体験できる

遠方に住んでいる学生や、日程の都合でスケジュール調整が難しい受験生にとって、学校紹介動画はオープンキャンパスの代替手段として機能します。

実際の授業風景や部活動の様子、図書館や体育館などの施設紹介を映像で伝えることで、学校生活を擬似的に体験してもらうことが可能です。校内ツアーのような構成を取り入れれば、自宅にいながら雰囲気を感じ取ってもらいやすくなるでしょう。

特に、全国から幅広く生徒を募集している学校にとっては、来校せずに学校を知ってもらえる貴重な接点となります。オープンキャンパスの雰囲気を動画でどう再現するかを意識して企画を組み立てることで、訴求力の高いコンテンツに仕上がります。

学生・保護者の両方にアプローチできる

学校紹介動画をYouTubeやホームページなどに公開しておくことで、学生だけでなく保護者にも情報を届けられます。

たとえば、子どもから「○○大学に進学したい」と相談された際、多くの保護者はインターネットでその学校について調べるでしょう。そこで学校紹介動画を見てもらうことができれば、文章だけでは伝えきれない魅力や雰囲気を直感的に伝えられます。

また、子ども自身が「この学校に行きたい理由」を保護者に説明する際、動画を使って補足するケースもあります。映像を通じて学校の様子を共有できれば、保護者の理解にもつながりやすいでしょう。

学校説明会やホームページ、YouTubeなどで再利用できる

制作した学校紹介動画は一度作って終わりではなく、さまざまな場面で繰り返し活用できます。

たとえば、YouTubeにアップロードした動画をホームページに埋め込んだり、学校説明会やオープンキャンパスで上映したりといった使い方が可能です。動画を通じて統一感のある情報発信を行えるため、広報全体の質を高める効果も期待できます。

具体的な活用シーンについては、後半で詳しく紹介します。

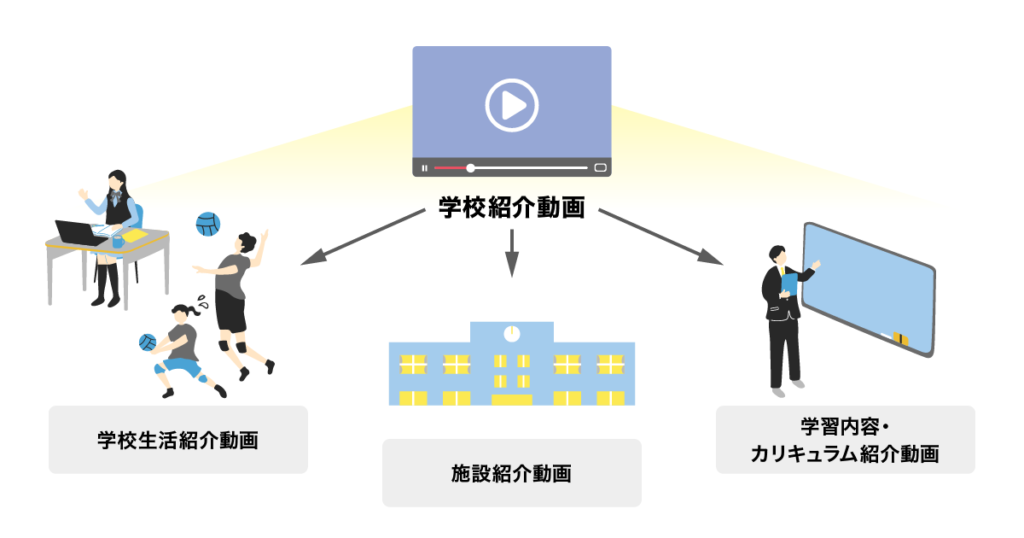

学校紹介動画の種類

一口に学校紹介動画といっても、内容や構成はさまざまです。なかでも代表的なのが、次の3つです。

- 学校生活紹介動画

- 施設紹介動画

- 学習内容・カリキュラム紹介動画

それぞれの特徴と活用のポイントを詳しく見ていきましょう。

学校生活紹介動画

学校生活紹介動画は、生徒の日常を中心に構成されるタイプのコンテンツです。どのような学校生活が送れるのかを、視覚的に伝えることが主な目的となります。

たとえば、登校風景や授業中の様子に加え、休み時間の過ごし方やクラブ活動のシーンなどを収録することで、生徒のリアルな表情や校内の活気を感じてもらいやすくなります。文化祭や体育祭といった学校行事の映像も加えれば、より一層、学校生活の充実感が伝わるはずです。

視聴の主なターゲットは中高生や進学希望者であるため、「楽しそう」「自分も通ってみたい」と思ってもらえるような明るい演出が効果的でしょう。

施設紹介動画

施設紹介動画は、研究室や図書館、体育館など、学校が持つ設備や環境といった“ハード面の魅力”に焦点を当てた構成です。

たとえば、大学や専門学校であれば、どのような研究設備が整っているかを映像で紹介することで、学習環境の充実度を伝えやすくなります。スポーツに注力している学校であれば、トレーニングルームや競技施設を見せるといいでしょう。

なお、食堂や購買といった日常的な施設は、学校生活紹介動画の流れの中で、自然に紹介するのが効果的です。

学習内容・カリキュラム紹介動画

学習内容・カリキュラム紹介動画は、学校で何が学べるかを具体的に伝えることを目的とした動画です。教育方針や特色ある授業、進学や資格取得に向けた指導体制などを紹介することで、学ぶ意欲の高い学生に対して強く訴求できます。

また、保護者にとっても「どのような環境で、どういった力が身につくのか」が見えるため、教育に対する安心感にもつながるでしょう。

たとえば、「特別なカリキュラムに沿って学ぶことで、難関資格の合格率を高水準に保っている」といった具体的な成果を盛り込めば、動画の説得力がより高まります。学習内容そのものだけでなく、その先にどのような進路や成果が期待できるのかまでを伝えることが重要です。

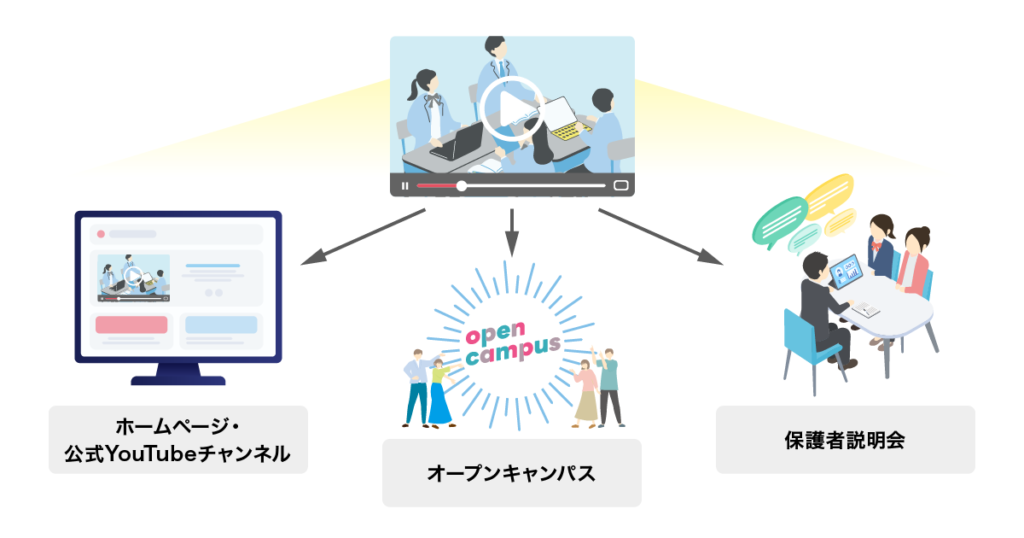

学校紹介動画の活用シーン

学校紹介動画は、さまざまなシーンで活用できます。代表的な活用先としては、以下のような場面が挙げられます。

- ホームページ・公式YouTubeチャンネル

- オープンキャンパス

- 保護者説明会

それぞれの活用方法について、詳しく見ていきましょう。

ホームページ・公式YouTubeチャンネル

まず検討したいのが、ホームページや公式YouTubeチャンネルといったWeb上での展開です。

たとえば、トップページや学校案内ページに動画を掲載しておけば、サイトを訪れた人に対して、視覚的な情報で学校の魅力を伝えられます。これらのページを訪れるユーザーは、すでに学校に関心を持っており、より詳しい情報を求めている傾向があるため、5分程度の比較的長尺の動画であっても視聴されやすいのが特徴です。

一方、YouTubeチャンネルへの投稿では、検索やおすすめ機能などから偶然動画に触れる視聴者も多く含まれます。このような受け身の視聴層に向けては、1〜2分ほどの短尺動画を複数用意し、テーマ別に構成することで関心を引きやすくなります。

オープンキャンパス

オープンキャンパスの場でも、学校紹介動画は効果的に活用できます。

たとえば、受付スペースで動画をループ再生しておけば、待ち時間で学校の魅力に触れてもらえます。紹介されたポイントに沿って校内を見学してもらえれば、施設や雰囲気への理解も深まるでしょう。このような用途では、短時間でも要点が伝わるよう、1分程度のコンパクトな動画が適しています。

また、食堂やホールなどの休憩スペースで学校生活紹介動画を放映すれば、入学後のイメージを具体的に思い描いてもらいやすくなります。こちらは座ってじっくり視聴できる環境のため、5分ほどの長尺動画でも見てもらいやすいでしょう。

保護者説明会

保護者説明会や入学説明会では、教員がパンフレットを用いて学校の特色を説明するケースが一般的です。

ただし、文字や写真だけでは伝わりにくい部分もあるため、学校紹介動画をあわせて活用することで、情報をよりわかりやすく伝えられます。また、動画を使えば説明内容を視覚的に補完できるため、教員側の負担軽減にもつながります。

保護者説明会では毎年同様の内容を紹介するケースも多いため、一度動画を制作しておけば、継続的に活用できるというメリットもあります。

学校紹介動画に含めるべきコンテンツ

これまで紹介してきた活用方法などを踏まえると、学校紹介動画に盛り込むべき主要なコンテンツとしては、以下のような要素が挙げられます。

- 学習環境(研究環境)

- 部活動・サークルの様子

- 卒業生の進路状況(就職率・進学率)

- 学生・教員へのインタビュー

- 受験生へのメッセージ

これらのコンテンツをどのように構成するかによって、伝えられる情報の質や印象は大きく変わります。それぞれの内容について、具体的に見ていきましょう。

学習環境(研究環境)

教育の質や専門性を伝えるうえで、学習環境や研究環境の紹介は欠かせません。

特徴的な授業や研究テーマに加え、実際の授業風景を映像に含めることで、「入学後に何を、どのように学ぶのか」が視覚的に伝わりやすくなります。特に、専門性の高い分野や資格取得を目指すコースでは、教育環境そのものが志望動機に直結するため、しっかりと構成に組み込むことが重要です。

部活動・サークルの様子

学校生活の充実度や楽しさを伝えたい場合には、部活動やサークルの活動風景を紹介することが効果的。

一般的には、運動部と文化部それぞれの雰囲気が伝わるよう、短く編集した映像を組み込むケースが多く見られます。ただし、伝統のある部活動や、全国大会出場などの実績を持つクラブがある場合は、そこにフォーカスする構成にすることで、学校の特色をより明確にアピールできます。

卒業生の進路状況(就職率・進学率)

卒業生の進路状況は、志望校選びの判断材料として重視されるポイントの一つです。就職率や進学率といったデータをモーショングラフィックスで視覚的に伝えることで、情報の伝わりやすさが向上します。

可能であれば、進学先や就職先の具体的な名称も映像内に掲載すると、進路の実態がよりリアルに伝わります。

また、単なる数値情報だけでなく、「この学校で○○というカリキュラムを受講したことで、希望していた進路に進めた」といった卒業生のエピソードをあわせて紹介すれば、ストーリー性が加わり、説得力のあるメッセージにつながるでしょう。

学生・教員へのインタビュー

学生自身の言葉で学校の魅力を伝えるインタビューは、視聴者に親近感を与えやすく、非常に効果的なコンテンツです。「学校の好きなところ」や「入学後に成長したこと」など、実体験に基づいたコメントは、受験生にとって先輩の声として響きやすい要素となります。

また、教員へのインタビューを通じて、教育への思いや指導方針を伝えることも有効です。パンフレットに文章として掲載するだけでは伝わりにくい熱量も、映像で語る姿を通じてダイレクトに届けられるでしょう。

受験生へのメッセージ

学校紹介動画の主な視聴者である受験生に向けたメッセージを盛り込むことで、動画全体に温かみや前向きな印象を加えることができます。

たとえば、校長先生や在校生の代表が「一緒に学びましょう」「安心して入学してきてください」などの言葉を届けることで、不安を感じている受験生の背中をそっと押すような効果が期待できます。

こうしたメッセージは、インタビュー動画の締めくくりとして挿入する構成とも相性がよく、印象に残るフィナーレとしても有効です。

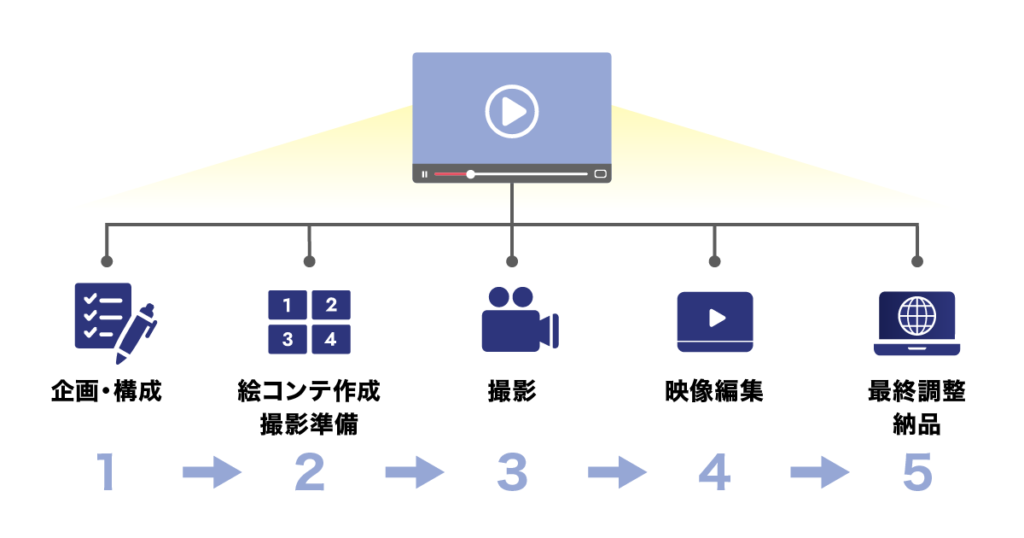

学校紹介動画の作り方

学校紹介動画を制作する際の一般的な流れは、以下になります。

- 企画・構成作成

- 絵コンテ作成・撮影準備

- 撮影

- 映像編集

- 納品

それぞれの工程ごとで押さえておくべきポイントについて、詳しく解説します。

1.企画・構成作成

最初のステップは、学校紹介動画の方向性を固める「企画・構成」の作成です。

学校としてどんな魅力を伝えたいのか、誰に向けてどのような印象を届けたいのかを明確にし、動画制作の目的とターゲットを整理しましょう。

たとえば、「校風や学習環境を受験生に伝えたい」「進路支援や就職実績を保護者に知ってもらいたい」など、届けたいメッセージを明文化することで、動画の構成も組み立てやすくなります。

あわせて、動画のコンセプトや活用シーン(Webサイト・SNS・説明会など)、想定尺(1分・5分など)も企画書に記載しておくと、校内での情報共有や稟議申請もスムーズに進みます。

映像制作会社に依頼する場合には、予算感や納期、校内撮影の可否(教室・廊下・部活動など)、BGM・ナレーションの希望といった条件も整理しておくと、見積もり依頼や撮影準備が円滑になります。

関連記事:動画制作を成功させる企画書の作り方を解説!【テンプレート付】

企画がある程度まとまったら、複数の映像制作会社に相談してみるのもひとつの方法です。企画書をもとに見積もりを依頼しながら、内容や表現手法についてのアドバイスを受けることも可能です。

JPCでは、これまでに多数の学校紹介動画を制作してきた実績があり、企画・構成段階からのサポートも行っています。

「何から始めればいいかわからない」という段階からのご相談も承っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

制作会社が決まったあとは契約を結び、動画の構成案をより具体化していきます。

このフェーズでは、制作会社が全体の進行を主導するケースも多いですが、「どのようなコンテンツを入れたいか」「どんな学校像を打ち出したいか」といった希望は、学校側からもしっかり伝えることが大切です。

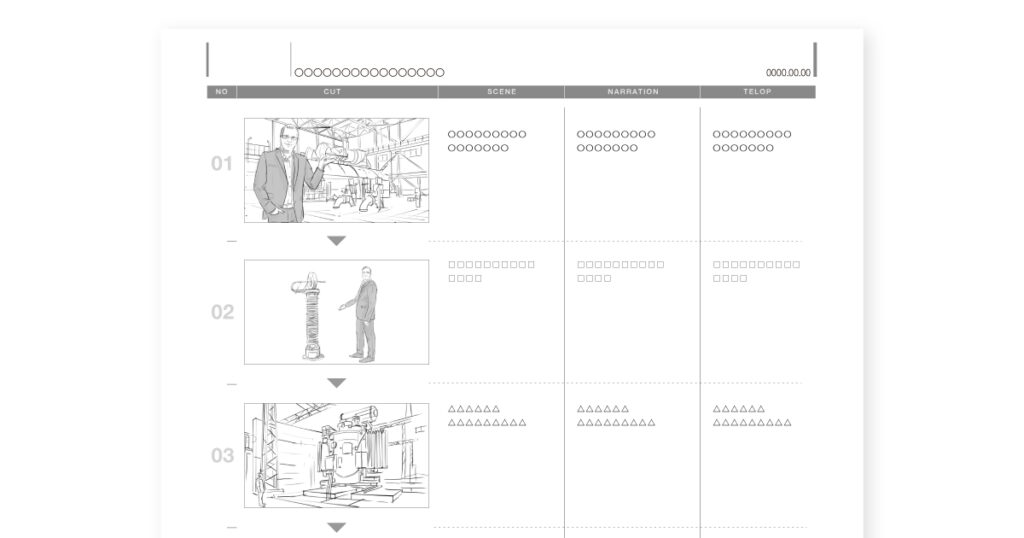

2.絵コンテ作成・撮影準備

構成案が固まったら、動画の流れを「絵コンテ」として可視化します。

絵コンテは、撮影や編集を行ううえでの設計図となるもので、全体の完成イメージを明確にする重要な資料です。

絵コンテとは

各シーンの「イメージ」と「セリフ・ナレーション(台本)」を併記したもので、動画全体の設計図にあたる。

この後の工程は基本的に絵コンテに沿って進行するため、大きな変更や希望がある場合は、この段階でしっかりと制作会社に伝えておくことが大切です。

絵コンテによって撮影すべきシーンが整理されたら、次は撮影準備に進みます。

たとえば、部活動の様子や在校生へのインタビューを撮影する場合には、生徒本人や担任とのスケジュールを調整する必要があるでしょう。こうしたスケジュールの調整や立ち会いの手配は、学校側の担当者が主導する形が一般的です。

3.撮影

つづいて、絵コンテに基づいて必要なシーンの撮影を行います。

動画の仕上がりにおいて、撮影時の空気感は非常に重要な要素。カメラを強く意識させず、できるだけ自然な表情や動きが引き出せるような環境づくりが求められます。

そのためには、撮影日をあらかじめ校内に周知し、生徒や教職員にも心の準備をしてもらうことが効果的です。特に、休み時間や部活動の撮影では、段取りがスムーズになるだけでなく、映像全体の印象にも大きな差が出ます。

4.映像編集

撮影が完了したら、次は映像編集の工程に進みます。

このフェーズでは、撮影素材をもとにカット編集やテロップの挿入、BGM・ナレーションの追加といった仕上げ作業を行います。基本的には映像制作会社が主導するパートですが、ロゴマークや校章のデータ、パンフレットに使われているデザイン素材などを求められることもあるでしょう。

こうした素材は、事前に社内で整理しておくと対応がスムーズです。あわせて、色味のトーンや演出の雰囲気など、細かい希望がある場合はこの段階で伝えておくようにしましょう。

5.納品

映像編集が完了したら、いよいよ納品です。

完成した動画は、さまざまな媒体で活用されることを想定し、データファイルとDVDの両形式で受け取れるようにしておくと安心です。

必要に応じて、学校紹介動画をどのように活用していくべきかアドバイスをもらってみてください。SNSやWebサイト、説明会など、用途に応じた活用方法をあらかじめ整理しておくことで、動画の効果をより引き出せます。

魅力的な学校紹介動画を制作する4つのコツ

魅力的な学校紹介動画を制作するためには、次の4つのコツを意識することが重要です。

- スマートフォンでの視聴を前提とする

- アニメーションやイラストを活用する

- 生徒の日常が伝わる構成にする

- 伝えたい内容ごとに動画を分ける

それぞれのコツについて、詳しく見ていきましょう。

1.スマートフォンでの視聴を前提とする

現在では、中高生はもちろん、保護者世代においてもスマートフォンで情報を検索するのが一般的です。家庭にパソコンがないケースも珍しくないため、学校紹介動画はスマートフォンでの視聴を前提に制作する必要があるでしょう。

たとえば字幕やテロップは、小さな画面でも読みやすいサイズに調整しておくことが重要です。文字が小さすぎると視認性が下がり、せっかくの情報が伝わらない可能性も。

また、SNSなどでの拡散を視野に入れる場合、縦向きのスマートフォン画面に最適化された「アスペクト比9:16」の縦型動画をあわせて用意しておくと、より効果的です。

アスペクト比

画像や動画における縦横の比率を指す言葉。通常は「横:縦」の順で表記され、一般的には横型が16:9または4:3、縦型が9:16とされている。

2.アニメーションやイラストを活用する

教育方針やカリキュラムの全体像など、実写では表現しにくい内容にはアニメーションやイラストを用いると効果的です。情報の流れを視覚的に整理できるため、視聴者の理解も深まりやすくなるでしょう。

また、記事前半で触れたように、就職率や進学率といった数値情報を伝える際には、モーショングラフィックスの活用が有効です。グラフやチャートに動きを加えることで、情報が記憶に残りやすくなります。

さらに、やわらかな雰囲気のイラストを随所に挿入することで、動画全体に親しみやすさが加わります。特に、中高生をターゲットとした動画では、内容が堅くなりすぎないようにバランスを取るうえでも、イラストの活用は有効な手段といえるでしょう。

3.生徒の日常が伝わる構成にする

志望校を選ぶ際、多くの受験生が気にするのは「入学後にどのような学校生活を送れるのか」という点です。

そのため、学校紹介動画では、生徒の日常が自然に伝わる構成を意識することが重要に。

可能であれば、1日の流れに沿って撮影を行うのがおすすめです。

登校の様子や授業中の雰囲気、休み時間の過ごし方、放課後の部活動などを通じて、学校でのリアルな時間を映し出すことで、受験生が自分の将来を具体的にイメージしやすくなるでしょう。

撮影にはカメラマンを1日通して派遣し、できるだけ自然な空気の中で記録できるよう、校内の段取りも整えておくとスムーズです。

4.伝えたい内容ごとに動画を分ける

生徒の日常を伝えることは重要ですが、進学実績や施設環境など、ほかにもアピールすべき要素は多くあります。

しかし、こうした情報を一つの動画にすべて詰め込んでしまうと、内容が散漫になり、どの魅力も十分に伝わらないというリスクも。

こういった場合は、伝えたい内容ごとに動画を分けて制作するというアプローチが有効です。

たとえば、「カリキュラム」「設備」「部活動」「進学実績」など、テーマを1つに絞った短尺動画を複数用意しておくことで、用途や視聴者に応じた柔軟な発信が可能になります。

さらに、それらの動画をまとめた長尺の「汎用的な学校紹介動画」もあわせて制作すれば、ホームページや説明会など幅広いシーンで活用できるでしょう。

必要に応じて15秒〜30秒程度のダイジェスト版を用意しておくと、SNSや広告媒体でも使いやすくなります。

学校紹介動画の制作費用の相場

学校紹介動画の制作費用は、撮影技術や編集内容、依頼する業務の範囲、動画の尺(長さ)によって大きく変動します。

たとえば、企画やシナリオの作成、キャスティング、ロケーション撮影、ドローンを使った空撮、さらにはモーショングラフィックスやアニメーション編集など、制作に関わる業務をすべて映像制作会社に任せる場合、費用の目安はおおよそ50万円〜75万円程度とされています。

この相場は、5分程度の長尺動画を想定した場合の金額です。

一方で、複数の短尺動画をまとめて制作したい場合も、合計で同程度の予算を見込んでおくと安心でしょう。

なお、短尺動画を1本のみ制作するケースでは、内容によっては50万円を下回ることもあります。

学校紹介動画の制作事例

JPCでは、これまでに大学・高校・専門学校をはじめとした数多くの教育機関向けに、学校紹介動画を制作してきました。

以下に、用途や構成の異なる代表的な事例をご紹介します。

- 入試制度の紹介動画

- 新学環を紹介するSNS縦型ショート動画

- 大学院の紹介動画

- Webサイト・説明会用の高校紹介動画

- 専門学校の紹介動画

入試制度の紹介動画

こちらは、大学の新たな入試制度や新設学部を紹介するために制作した動画です。

高校生にも理解しやすいよう、全編にわたってイラストとインフォグラフィック表現を活用し、情報を視覚的に整理しています。

JPCでは、イラスト制作から声優のキャスティング、映像編集、さらにYouTube広告の出稿までをワンストップで対応。

一連の工程を社内で完結させることで、短期間での納品にも対応可能な体制を整えています。

なお、このように撮影を伴わない制作手法であれば、撮影スケジュールの調整が不要な分、制作期間を短縮しやすいというメリットもあります。

「1か月以内に動画を公開したい」といったご要望にも柔軟に対応できますので、ぜひお気軽にご相談ください。

新学環を紹介するSNS縦型ショート動画

こちらは、新たに創設された学環(学部横断型プログラム)をプロモーションするために制作した、SNS向けの縦型ショート動画です。

高校生に特化した訴求を目的として、TikTokやYouTubeショートなどのプラットフォームに適した9:16の縦型フォーマットを採用。

iPhoneを活用して動きのある映像を撮影することで、視聴者の関心を引きやすい構成に仕上げています。

JPCでは、動画の撮影・編集に加え、TikTokやYouTubeショートでのプロモーション施策にも一貫して対応。

特に、高校生の間での認知拡大やブランドイメージの醸成を狙いたい場合には、こうした縦型ショート動画の活用が効果的といえるでしょう。

大学院の紹介動画

こちらは、大学院の研究科紹介を目的として制作した動画です。

研究科長へのインタビューを中心に構成し、大学院の特徴や授業内容、研究の方向性などを丁寧に伝えています。

単にインタビュー映像をつなぐのではなく、2台のカメラを使用し、話の内容に応じてアングルを切り替える編集を施すことで、画面に適度な変化とメリハリを生み出しています。

また、研究内容や制度の説明など、言葉だけでは伝わりにくいパートには、グラフやテロップを用いたアニメーションを追加。

視覚的に情報を整理することで、最後まで飽きずに視聴してもらえる構成に仕上げています。

専門学校の紹介動画

こちらは、専門学校の魅力を伝えるために制作した紹介動画です。

学べる分野や卒業後の進路について、実際の卒業生が語るインタビュー形式を採用。リアルな声を通じて、学びの内容や就職先のイメージを具体的に伝える構成としています。

さらに、インタビューの話題にあわせて授業や実習の様子など関連する映像を差し込むことで、視聴にメリハリを持たせ、最後まで飽きずに見てもらえるよう工夫しています。

JPCでは、話の流れと映像演出を組み合わせた編集によって、インタビュー形式であってもテンポよく情報を伝える映像制作を得意としています。

学校紹介動画の作り方に関するよくある質問

それでは最後に、学校紹介動画の制作についてのよくある質問とその回答をご紹介します。

各内容についてさらに詳しく知りたい場合は、JPCまでお気軽にご相談ください。

学校紹介動画はどのタイミングで制作すればいいですか?

「いつ視聴されるか」を基準に、逆算してスケジュールを立てるのがおすすめです。

特に、新年度前や入試広報の開始前、オープンキャンパス前などが制作時期としてよく選ばれます。

一般的な学校紹介動画の場合、企画〜納品までに1〜2か月ほどかかることが多いため、余裕を持ったスケジュール設定が重要です。

たとえば、7月のオープンキャンパスで動画を放映したい場合、4月〜5月には制作に着手しておくのが理想的。

また、集客のために動画広告やSNSを活用したい場合には、さらに前倒しでの公開が必要となるため、前年度の3月から準備を始めるケースもあります。

学校紹介動画の長さはどれくらいが最適ですか?

一般的には、1〜3分程度の動画がもっともよく使われていますが、最適な尺は動画の活用目的によって異なります。

たとえば、SNSでのプロモーションに用いる動画であれば、短時間で要点を伝える必要があるため、15〜30秒程度に収めるのが望ましいでしょう。

一方で、学校説明会やオープンキャンパスなど、ある程度の時間を確保して視聴してもらえるシーンでは、5分以上の長尺動画でも問題ありません。

むしろ、情報量を丁寧に伝えたい場合には、長めの構成が適していることもあります。

学校紹介動画にナレーションやBGMは入れるべきですか?

言葉だけでは伝わりにくい雰囲気や感情を補完し、全体の印象に統一感を与える役割を果たすためには、ナレーションやBGMの活用が効果的です。

ただし、情報が重なりすぎると、かえって視認性や聴き取りやすさが損なわれることもあるため、動画の内容や視聴環境に応じて調整することが大切です。

適切に設計されたナレーションやBGMは、動画全体の完成度を大きく高める要素といえるでしょう。

学校紹介動画を作る際は、どこからプロに依頼すべきですか?

校内で台本を作成したり、写真や資料などの素材を集めたりするところまでは、内部で対応できるケースもあるでしょう。

しかし、撮影や編集といった技術的な工程は、動画の完成度を大きく左右する要素です。

特に、画質・音声・構成・テンポなどは、プロの技術と機材によって大きな差が出るため、映像制作会社に依頼することをおすすめします。

また、動画のクオリティにしっかりこだわりたい場合には、企画・台本作成の段階から制作会社に関わってもらうとよいでしょう。

学校紹介動画が完成するまでにはどれくらいの期間がかかりますか?

動画制作にかかる期間の目安は、一般的に1〜2か月程度です。ただし、動画の尺や構成の複雑さ、修正の回数などによって、制作期間は前後する可能性があります。

たとえば、5分を超えるような長尺動画では、撮影・編集にかかる工程も多く、3か月以上かかるケースもあります。

また、台本(構成案)の確定に時間がかかる場合や、修正が繰り返されるケースでは、全体のスケジュールが延びやすくなります。

一方で、企画や構成にテンプレートを活用し、撮影を省略してシンプルなグラフィックで構成した短尺動画であれば、最短2週間程度での納品も可能です。

具体的なスケジュールは、制作の目的や内容によって異なるため、依頼前に映像制作会社へ確認しておくと安心です。

関連記事:動画制作にかかる日数はどのくらい?依頼から納品までの流れを解説!

学校紹介動画はどんな形式で納品されますか?

一般的には、「MP4」形式での納品が主流です。この形式は、WebサイトやYouTube、SNS、説明会用のディスプレイ上映など、さまざまな用途に対応できるため、多くの教育機関で採用されています。

なお、DVDでの納品を希望する場合は、制作会社に事前に伝えておく必要があります。

DVD化にはオーサリング作業が伴うため、スケジュールや費用に影響することもあります。あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

まとめ

学校紹介動画を制作することで、学校の魅力を視覚的かつ直感的に伝えられます。校風や教育方針、学びの内容、進路実績など、文章や写真だけでは伝わりづらい情報も、映像ならわかりやすく届けられるのが大きな特長です。

一度制作すれば、ホームページやYouTubeなどのWeb上はもちろん、オープンキャンパスや説明会といった対面の場でも繰り返し活用できるため、広報全体の強化にもつながるでしょう。

JPCでは、これまでに多数の学校紹介動画を制作してきた実績があります。企画・構成の段階から学校ごとの特色やご要望を丁寧にヒアリングし、撮影・編集・ナレーション・字幕・SNSショート動画の展開まで、すべての工程をワンストップでご対応可能です。

「どこから手をつければいいかわからない」「動画制作が初めてで不安」という場合でも、目的やスケジュールに応じて最適な進め方をご提案いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。