2025.04.30

動画制作を成功させる企画書の作り方を解説!【テンプレート付】

魅力的な動画を制作するためには、関係者全員が方向性を共有し、認識を統一することが欠かせません。そのための重要なツールが企画書です。適切な企画書を作成すれば、社内で予算の承認が得やすくなり、映像制作会社への依頼もスムーズに進むでしょう。

しかし、「どのような項目を盛り込めばいいのか」「何から手をつければいいのか」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。企画書が不十分だと、制作途中で方向性がぶれてしまい、仕上がりに影響を及ぼす可能性があります。

そこで本記事では、動画制作のプロセスを整理しながら、実践的なテンプレートを用いた企画書の作成方法を解説します。初めて動画制作に挑戦する方はもちろん、企画の段階で壁にぶつかっている方も、ぜひ参考にしてください。

動画制作における「企画書」とは

動画制作における企画書とは、動画の目的やターゲット、コンセプト、構成、制作スケジュール、予算などの必要な情報を整理し、関係者全員で共有するための資料です。あらかじめ方向性を明確にしておくことで、制作途中の認識のズレを防ぎ、スムーズな進行につながります。

関係者には、社内の担当者や上司だけでなく、映像制作会社のディレクターやカメラマンなども含まれます。それぞれの立場で異なる視点を持っているため、企画書がないと認識に差が生じ、途中で修正が必要になるケースも少なくありません。

たとえば、撮影が進んでから「イメージと違う」となってしまった場合、再撮影や編集の手戻りが発生するでしょう。その結果、追加費用がかかったり、スケジュールが後ろ倒しになったりするリスクが高まります。

こうしたトラブルを防ぎ、よりスムーズに動画制作を進めるには、制作に着手する前に企画書を用意しておくことが不可欠です。しっかりとした準備が、完成度の高い動画につながります。

動画制作の企画書テンプレート【14項目】

企画書の記載内容には明確な決まりはありませんが、必要な情報を漏れなく整理することで、スムーズな進行につながります。特に、制作の目的やターゲットを明確にすることは、成果の高い動画を生み出すうえで欠かせません。以下のテンプレートを参考に、自社の動画制作に適した形で活用してみてください。

| 項目 | 商品紹介動画の例 | 採用動画の例 |

|---|---|---|

| 企画のタイトル | 保湿用スキンケア化粧品〇〇の SNS広告動画制作 | 株式会社△△の新卒向け 採用動画制作 |

| 動画制作の 目的・背景 | 商品の販売促進、 商品の効果をわかりやすく伝え、 販売数を増やす | 新入社員の定着率を高める |

| 動画によって実現したいこと・ 解決したいこと | 商品の使い方を視覚的に伝える | 先輩社員の実体験を通じて、 就活生に親近感を持ってもらう |

| 視聴ターゲット | 肌の乾燥が気になる人、特に働く女性 | 理系学部の大学4年生 |

| 配信媒体 | Instagram(ストーリーズ・リール)、 YouTube(美容系チャンネルの視聴者向け) | YouTubeの自社公式チャンネル |

| KPI(重要指標) | 広告経由のECサイトアクセス数、 ECサイトの注文件数 | 会社説明会への申込者数 |

| 動画の長さ | Instagram用15秒・30秒、 YouTube用15秒・30秒(計4本) | 約15分 |

| 表現方法・使用技術 | アニメーションで保湿効果を表現 | 社内ロケ撮影、ドローン撮影 |

| 予算 | 80万円(4本合計) | 200万円 |

| 制作スケジュール | 9月完成(10月から広告運用開始)、 7月着手 | 〇年△月公開予定 |

| 紹介する商品・ サービスの強み | 高濃度ヒアルロン酸配合(長時間の保湿効果)、 皮膚科医監修・アレルギーテスト済み | 研修制度・業務マニュアルが充実、 自動化・DX化による効率的な働き方 |

| 動画のキーポイント | メイク前に使用することで、 一日中保湿が持続する | 未経験でも活躍できる社員が多い |

| 参考動画 | 参考動画のURLを記載 | |

| 絵コンテ (ストーリーボード) | 企画書の添付資料として作成 | |

企画書を作る15の手順【完全版】

ここからは、先述のテンプレートに沿って企画書を作成する手順を解説します。基本的には、テンプレートの項目を上から順番に埋めていくと整理しやすく、スムーズに進められるでしょう。ただし、企画の方向性が固まってからタイトルを決めるほうが適切な場合もあるため、企画タイトルは最後に設定することをおすすめします。

1.動画制作の目的・背景を考える

まずは、動画を制作する目的と背景を明確にしましょう。ここで重要なのは、動画を通じて最終的にどのような成果を達成したいのかを具体的にすることです。

たとえば、「商品の使い方をわかりやすく伝えたい」といった表現では、目的が抽象的すぎるため、動画の方向性が定まりにくくなります。「商品の使い方をわかりやすく伝え、ECサイトでの販売数を増やしたい」といったように、具体的な目標まで落とし込むことが大切です。

採用動画の場合も同様に、「仕事内容をわかりやすく伝える」だけでは不十分です。目的が「採用応募者数の増加」なのか、それとも「新入社員の定着率向上」なのかによって、動画の内容や表現方法が大きく変わります。求める成果を明確にし、それに沿った企画を立てるようにしましょう。

2.動画によって実現したいこと・解決したいことを考える

次に、動画を制作することで達成したいことや、解決したい課題を整理しましょう。これは、なぜWebページやパンフレットではなく、動画という手法を選ぶのかを明確にする作業ともいえます。

たとえば、「商品の使い方や効果を視覚的に伝えたい」という目的であれば、テキストや静止画だけでは伝わりにくい情報を、動画ならではの表現で補完できることがわかります。採用動画の場合、「先輩社員のメッセージ動画を取り入れ、就活生に親近感を持ってもらいたい」といった目的を設定することで、動画の構成がより具体的になります。

動画には、動きや音声、ナレーションを活用できる強みがあります。そのため、複雑な内容の説明や感情を伝えたい場合に特に効果的です。制作の目的を踏まえながら、動画の特性を活かせる表現方法を考えましょう。

3.視聴ターゲットを明確にする

次に、動画の視聴ターゲットを明確にし、ターゲットがどのような課題を抱えているのかを考えます。動画の目的によっては、年齢や性別だけでなく、役職などの要素もターゲティングの基準になります。

たとえば、BtoB向けの動画では、「企業の意思決定者」「採用担当者」など、役職をもとにターゲットを設定する方法があります。採用動画を制作する場合、新卒採用の担当者が関心を持ちやすいよう、「会社の成長性」や「働きやすい環境」を強調すると効果的です。一方、経営層向けであれば、「業務効率化」や「事業拡大への貢献」といった視点が重要になるでしょう。

一方、BtoC向けのプロモーション動画では、より具体的なライフスタイルに基づいてターゲットを設定することが重要です。たとえば、保湿用スキンケア商品の場合、「肌の乾燥が気になる人」では抽象的すぎるため、「自分の肌の乾燥を気にする働く女性」や「子供の肌の乾燥を気にする母親」など、より細かく設定することで、適切な訴求が可能になります。

ターゲットが働く女性なら、「忙しい日々でも手軽に保湿できること」を伝えると共感を得やすくなります。一方、子供の肌を気にする母親に向けるなら、「子供にも安心して使える成分」や「皮膚科医監修」といった情報を盛り込むことで、信頼性を高めることができるでしょう。

このように、視聴者がどのような魅力に惹かれるのかを明確にすることで、動画の方向性がより具体的になります。ただし、条件を細かくしすぎるとターゲットの母数が減りすぎる可能性もあるため注意が必要です。動画の目的に合った適切なターゲティングを意識し、効果的な企画を立てましょう。

4.活用シーン、配信媒体を決める

配信目的や視聴ターゲットが決まったら、それらの情報をもとに、どのようなシーンで動画を活用し、どの媒体を選ぶべきかを検討しましょう。配信媒体を適切に選ぶことで、ターゲットに効果的にリーチできるだけでなく、視聴環境に適した動画を制作できるようになります。

まず、動画がどのような人に、どのような場所で視聴されるのかを明確にすることが重要です。たとえば、広告として配信するのか、それとも営業ツールやイベントで使用するのかによって、最適なフォーマットやサイズが異なります。

【活用シーンの例】

- Web広告:SNSやYouTubeでのプロモーション用として配信

- 営業ツール:商談時にタブレットで視聴できる短尺動画を活用

- 就職説明会:会場のスクリーンで流し、企業の魅力を訴求

- 展示会:モニターを複数組み合わせ、ダイナミックな演出を実現

- サイネージ広告:駅や商業施設のデジタルサイネージで放映

【配信媒体の選定例(スキンケア商品の販促の場合)】

- Instagram:スキンケアや美容に関心のあるユーザーに、ストーリーズ・リールで縦型動画広告を配信

- YouTube:スキンケア関連の動画を視聴するユーザーに向け、スキップ不可の広告を配信

使用する媒体によって、動画のサイズやフォーマットが異なる点にも注意が必要です。たとえば、駅のデジタルサイネージやYouTubeショートは縦型動画が適している一方で、展示会などで複数のモニターを組み合わせる場合、特殊なサイズや高解像度の映像が求められることも。

広告媒体の選定に迷った場合は、ひとまず空欄にしておき、広告代理店に相談するのも一つの方法です。 目的に応じて最適な配信先を提案してもらうことで、より効果的な動画活用につながるでしょう。

5.KPIを考える

動画を広告として配信する場合、KPI(重要業績評価指標)を設定しておくことが重要です。適切な指標を決めることで、動画の効果を正しく評価できるだけでなく、改善点の発見にもつながります。

「動画広告からLPへの流入数1,000件」「コンバージョン数100件」といった具体的な数値目標を設定できると理想的ではあるものの、企画書の段階では、そこまで詳細な指標が決まっていなくても問題ありません。

まずは、「ECサイトからの注文件数を増やす」や「会社説明会への申込者数を前年より増加させる」といった、大まかな目標を設定しておきましょう。そのうえで、動画広告を配信する際に具体的な数値目標を決め、効果測定ができる状態にしておくことが重要です。

6.動画の長さ(秒数、尺)を決める

配信媒体やKPIに合わせて、動画の尺(長さ)を決定します。視聴環境や目的を考慮し、適切な長さを設定することで、より効果的なコンテンツを制作できます。

YouTubeの自社公式チャンネルにアップするコンテンツであれば、「5分程度」などの目安を決めておくとよいでしょう。視聴者がじっくりと情報を得ることを目的としている場合、ある程度の尺があっても受け入れられやすくなります。

一方で、動画広告として配信する場合は、「15秒」「30秒」など尺を明確にし、さらに何パターン制作するのかも事前に決めておく必要があります。たとえば、Instagramのストーリーズ広告やYouTubeのスキップ不可広告では、短尺の「15秒」動画が効果的です。また、TVCMやYouTubeのインストリーム広告では「30秒」動画が主流であり、目的やターゲットに応じた使い分けが求められます。

さらに、展示会やデジタルサイネージで活用する場合は、ループ再生を前提とした設計や特殊な画面サイズ を考慮する必要があります。モニターを組み合わせて流すケースでは、標準的な16:9の比率ではなく、横長や縦長の特殊なフォーマットが必要になることも。

このように、動画の長さは配信先や活用シーンによって最適な形が変わるため、企画の段階でしっかりと検討しておきましょう。

7.動画の表現方法・使用したい技術を挙げる

取り入れたい表現方法や使用したい技術がある場合は、予算や制作スケジュールに影響を与えるため、企画書の段階で明記しておくことが重要です。特に、制作コストや工数に大きく関わる要素としては、以下のような技術が挙げられます。

- ドローン撮影:広範囲の映像をダイナミックに演出できる

- ロケ撮影:実際の職場や施設を映すことでリアルな雰囲気を伝えられる

- アニメーション:商品の特長やサービス内容を視覚的にわかりやすく表現しやすい

- 3DCG:物体の形状や内部構造を精密に再現できるため、製品のメカニズムや細部の動きを詳細に表現できる

- VFX:映像に特殊効果を加えることで、リアルでは再現できない視覚的な演出やダイナミックな表現を実現できる

たとえば、「アニメーションを使って保湿効果をわかりやすく伝えたい」場合や、「職場風景をリアルに見せるため、ロケ撮影を取り入れたい」といった要望があれば、企画書に記載しておくことで、制作チームとの認識のズレを防ぐことができます。

また、撮影技術によっては機材の手配や撮影許可申請が必要になり、スケジュールに影響を及ぼす可能性もあります。特定の技術を取り入れたい場合は、どのような表現が求められるのかを事前に整理し、実現可能かどうかを検討するとよいでしょう。

8.予算を決める

ここまでの情報を踏まえ、動画制作の予算も企画書に記載しておきましょう。制作費用をなるべく抑えたいと考えるのは自然ですが、クオリティを維持するためには、現実的な水準で設定することが大切です。

動画の種類や目的によって、制作費用の相場は大きく異なります。

- 会社紹介動画・商品PR動画:30万円~100万円以上

- YouTube広告・SNS広告:10万円~100万円程度

- テレビCM:100万円以上

たとえば、アニメーションや3DCGを活用した動画は、編集や制作に時間がかかるため、比較的高額になりやすい傾向に。一方、ロケ撮影を含む場合は、撮影スタッフの人件費や交通費、機材のレンタル費用なども発生するため、あらかじめ計算に入れておく必要があります。

予算を決める際は、単に制作費を抑えることを優先するのではなく、動画の目的を達成できるかどうかを基準に考えることが大切です。費用とクオリティのバランスを意識しながら、適切な予算を設定しましょう。

関連記事:プロモーション動画の制作費用相場を解説!料金を抑えるコツ・内訳も紹介

9.制作スケジュールを検討する

予算とあわせて、制作スケジュールも計画しておくことが大切です。基本的には、2か月から3か月程度の制作期間を見込んでおくと、余裕をもって進められるでしょう。

ただし、動画の内容や制作工程によって、必要な期間は異なります。たとえば、5分以内のグラフィックのみを用いた短尺動画であれば、撮影が不要なため、比較的短期間で制作が可能でしょう。この場合、ヒアリングから企画・構成の決定まで2週間、編集作業と調整に2週間をかければ、合計1か月程度で公開できるケースもあります。

一方で、ロケ撮影やアニメーション、3DCGを用いた動画では、撮影や編集に時間がかかります。特に、撮影が必要な場合は、撮影許可の取得やキャスティングなどの準備が求められるため、スケジュールに反映しておくと安心です。

スケジュールの遅延を防ぐためには、企画の段階で制作フローを明確にし、各工程の目安を決めておくとスムーズに進められます。あらかじめ余裕を持った計画を立てることで、クオリティの高い動画制作につながるでしょう。

関連記事:動画(映像)制作にかかる日数は? 映像を完成させるまでのスケジュールを解説!

10.紹介する商品・サービスなどの強みを列挙する

動画の構成を考えるうえで、商品やサービスの強みを整理しておくことが重要です。採用動画の場合は、自社の魅力を洗い出し、どのような点をアピールするかを明確にしておきましょう。

魅力的な動画にするためには、機能面や性能面のメリットだけでなく、そこから得られるベネフィットにも注目することが大切です。

メリットとベネフィットの違い

メリットは客観的な価値(商品やサービスの性能・特徴など)を指すのに対し、ベネフィットは性能・特徴から得られる主観的な価値のことを指す。

たとえば、保湿用スキンケア化粧品の場合、「高濃度ヒアルロン酸を配合」という情報はメリットにあたります。それに対して、「肌の水分をしっかり保ち、長時間潤いをキープできる」という情報は、ユーザーが得られる効果であり、ベネフィットといえます。

採用向けの職場紹介動画なら、「研修制度・業務マニュアルが充実」という情報は客観的なメリットですが、それによって「未経験の新卒社員でも安心して働き、すぐに成長できる」というのがベネフィットです。

すべてのメリットやベネフィットを動画内で紹介できるとは限りませんが、動画の構成を考える際の参考になるため、思いつく限り書き出しておくと役立ちます。

11.動画のキーポイントを決める

メリットやベネフィットを整理すると、すべての要素を動画内で紹介したくなるかもしれません。しかし、一つの動画に詰め込みすぎると、情報が多くなりすぎてしまい、かえって視聴者に伝わりにくくなる可能性も。特に、SNS広告用の動画のように15秒から30秒程度の短尺動画では、伝えられる内容に限りがあります。

そのため、紹介する情報に優先順位をつけることが重要です。列挙したメリットやベネフィットの中から、もっとも強調したいポイントを一つ選び、それを軸に動画を構成すると効果的です。

たとえば、スキンケア商品のプロモーション動画を制作する場合、「高濃度ヒアルロン酸を配合」「皮膚科医監修」「アレルギーテスト済み」といった複数の強みがあるかもしれません。しかし、すべてを盛り込むのではなく、「肌の水分を長時間キープする」というベネフィットを軸にすることで、メッセージが明確になります。

視聴者が一度の視聴で理解しやすいように、訴求すべきポイントを厳選し、動画の軸を決めておきましょう。

12.参考動画を探す

文字だけの企画書では、どのような動画にしたいのか、イメージが伝わりにくいことがあります。映像の雰囲気や演出、構成の方向性を明確にするためにも、参考となる動画をピックアップしておくとよいでしょう。

もし具体的なイメージに近い動画がある場合は、YouTubeのURLや動画ファイルのリンクを企画書に記載しておくと、制作チームとの認識をすり合わせやすくなります。

また、参考動画を探す際は、単に似た業界の動画を選ぶのではなく、演出や編集手法、ナレーションの雰囲気など、どの点を参考にするのかも明確にしておくことが重要です。たとえば、「この動画のテンポ感を取り入れたい」「このアニメーションの演出を活用したい」など、具体的なポイントを企画書に記載すると、よりスムーズにイメージを共有できます。

参考動画を活用することで、企画の方向性がブレにくくなり、完成度の高い動画につながるでしょう。

13.絵コンテ(ストーリーボード)を作成する

参考動画とあわせて、制作したい動画のイメージをシナリオや絵コンテ(ストーリーボード)として整理しておくと、完成形のイメージがより明確になります。

シナリオとは、動画内で使用するナレーションやテロップの内容、場面ごとの流れを文章で整理したもののこと。文字ベースで構成を考えられるため、映像のイメージを言葉で伝えたい場合に適しています。

短尺動画の場合は、シナリオを細かく作り込む必要はありません。簡単なセリフやキャッチコピー、場面転換のタイミングを整理しておくだけでも、撮影や編集の進行がスムーズになります。

一方、絵コンテとは、シナリオの内容を視覚的に表現したもののこと。コマごとに画面の構成や動きの流れを簡単なイラストで描くことで、映像制作会社とイメージを共有しやすくなります。

絵コンテの作成は必須ではありませんが、映像の完成イメージをより具体的に伝えたい場合に有効です。また、企画書の内容をもとに、映像制作会社が絵コンテを作成することもあります。

動画のクオリティを高めるためにも、シナリオや絵コンテのどちらを用いるかを検討し、企画の段階で準備を進めておきましょう。

14.企画のタイトルを決める

最後に、ここまでまとめた企画書の内容や動画のテーマをもとに、企画のタイトルを考えます。タイトルは特別に凝ったものにする必要はなく、動画制作の目的が一目で伝わるシンプルなものが望ましいでしょう。

たとえば、「保湿用スキンケア化粧品〇〇のSNS広告動画制作」や「株式会社△△の採用動画制作(新卒社員向け)」のように、動画の内容やターゲットが明確に伝わるタイトルを設定すると、関係者間での認識を共有しやすくなります。

また、社内で複数の動画を並行して制作する場合は、タイトルに「用途」「対象」「配信媒体」などの情報を盛り込むことで、区別がつきやすくなります。たとえば、「〇〇製品のブランディング動画(YouTube広告用)」や「△△社 採用動画(社員インタビュー編)」のように、具体的な要素を加えるとわかりやすくなります。

15. 動画広告などを行うかを検討する

動画広告を実施するかどうかを、企画の段階で決めておくことも重要なポイントに。あらかじめ広告配信の計画を立てておくことで、制作と配信の流れをスムーズに進められます。

動画制作会社のなかには、広告運用まで一貫して対応しているところもあります。そのため、制作と広告配信を別々の業者に依頼する必要があるのか、それとも一括で依頼できるのかを事前に確認しておくとよいでしょう。特に、YouTube広告やSNS広告を活用する場合は、ターゲット設定や広告フォーマットの仕様も考慮する必要があります。

また、広告を行う場合は、動画の尺や構成を広告媒体に合わせて設計することが求められます。たとえば、InstagramやTikTok向けの動画広告であれば、縦型フォーマットを想定する必要があります。一方、YouTubeのインストリーム広告では、スキップの可否に応じた構成を検討することが効果的です。

広告配信の有無によって、動画の企画や編集の方針も変わるため、企画書の段階で広告戦略も含めて検討しておくと、より効果的な動画制作につながるでしょう。

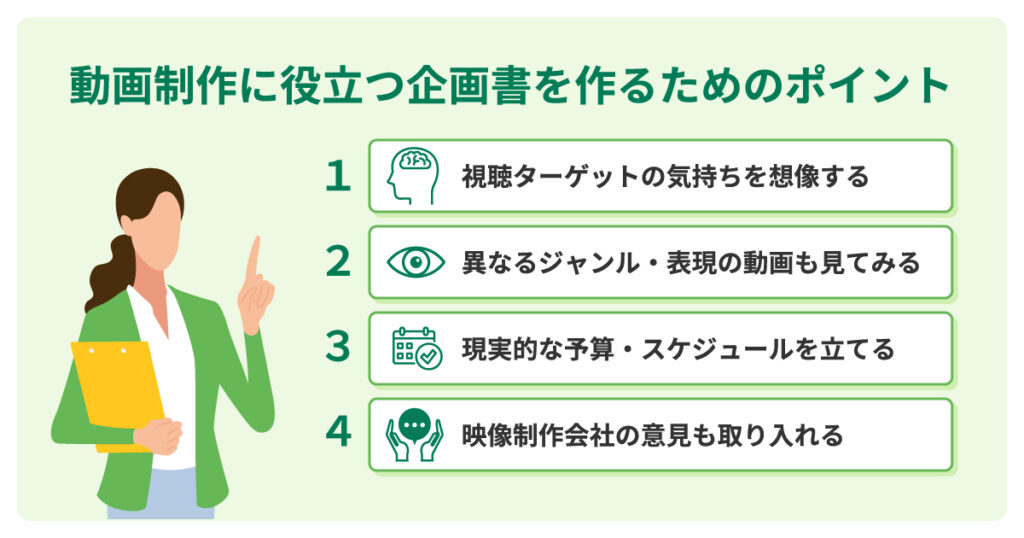

動画制作に役立つ企画書を作るためのポイント

動画制作に役立つ企画書を作るためには、次の4つのポイントを意識するとよいでしょう。

- 視聴ターゲットの気持ちを想像する

- 異なるジャンル・表現の動画も見てみる

- 現実的な予算・スケジュールを立てる

- 映像制作会社の意見も取り入れる

それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

視聴ターゲットの気持ちを想像する

もっとも重要なのは、視聴ターゲットが「どのような情報を知りたいのか」「どのような内容を見れば、商品やサービスを魅力的だと感じるのか」を考えることです。

たとえば、乾燥肌に悩んでいる働く女性がターゲットの場合、仕事中も保湿効果が続くスキンケア用品があれば、関心を持ちやすくなります。また、保湿力が高い一方でベタつきやすい既存商品に不満を抱えているなら、「ベタつかないのにしっとり長持ち」といった訴求が響くかもしれません。

一方で、「高濃度ヒアルロン酸配合量が過去最高!」といった表現を用いても、必ずしも魅力が伝わるとは限りません。成分の含有量そのものよりも、それによって得られる効果を示したほうが、視聴者にとってわかりやすくなります。

視聴者の心を動かすためには、ターゲットがどのような悩みを持ち、どのような情報に関心を示すのかを想像しながら、適切な訴求ポイントを選ぶことが大切です。

異なるジャンル・表現の動画も見てみる

同じ業界や類似商品の動画だけでなく、異なるジャンルの動画を見ることで、新たなアイデアが生まれることがあります。視点を広げることで、従来の枠にとらわれない表現や演出を取り入れられるかもしれません。

競合他社の動画を分析することは重要ですが、それだけに限定せず、ターゲット層が共通する動画や、最近話題になっている動画にも注目するとよいでしょう。たとえば、商品は異なるものの、同じ層に向けた広告動画を参考にすることで、効果的な訴求方法を見つけられる可能性も。また、ターゲット層が異なっていても、斬新な演出や話題性のある構成を取り入れることで、より魅力的な企画につながることもあります。

さまざまな動画を分析し、業界の常識にとらわれない視点で企画を練ることが、オリジナリティのある映像制作につながるでしょう。

現実的な予算・スケジュールを立てる

企画の内容がどれだけ優れていても、予算やスケジュールが非現実的であれば、スムーズに実現することは難しくなります。制作費やスケジュールの制約を考慮しながら、実現可能な範囲で企画を立てることが重要です。

たとえば、予算が限られている場合、高度な編集技術を必要とする3DCGの使用を避け、モーショングラフィックスなどの比較的コストを抑えられる手法を取り入れるとよいでしょう。また、撮影をともなう映像ではなく、ストック映像やアニメーションを活用することで、制作費を調整する方法もあります。

スケジュールがタイトな場合でも、企画書や絵コンテをしっかり準備しておけば、撮影や編集の工程がスムーズに進み、作業時間を短縮できるでしょう。事前に詳細な計画を立てることで、制作中のトラブルを防ぎ、クオリティを維持しながら納期に余裕を持たせることが可能になります。

映像制作会社の意見も取り入れる

より魅力的な動画を作るためには、映像制作会社の意見を積極的に取り入れることが大切です。

企画書をもとに見積もりを依頼するケースが多いですが、その際に金額だけでなく、動画のクオリティや効果を高めるためのアドバイスがないか相談してみるのもよいでしょう。経験豊富な映像制作会社であれば、予算やスケジュール内で理想を実現する方法を提案してくれることもあります。

また、単に動画を制作するだけでなく、広告配信やマーケティング戦略を絡めた構成を考慮できる制作会社に依頼すると、より成果につながりやすくなります。たとえば、SNS広告向けの短尺動画とYouTube向けの長尺動画を組み合わせた活用方法を提案してもらうことで、より効果的な動画運用が可能になります。

映像制作会社の知見を活かしながら、最適な企画や配信戦略を検討することで、より実用的な動画制作が実現できるでしょう。

まとめ

成果の出る動画を制作するためには、企画書の準備が欠かせません。しかし、ゼロから作成するとなると手間がかかるため、この記事で紹介したテンプレートを活用しながら、効率的に進めることをおすすめします。

また、動画制作を検討している場合は、できるだけ早い段階で映像制作会社に相談することが重要です。制作の専門家と話をすることで、「作りたい動画」と「実現可能な動画」のギャップを埋めるだけでなく、より効果的な構成や表現方法についてのアドバイスを受けられます。特に、広告運用を視野に入れている場合は、配信媒体ごとの仕様やターゲットに最適な動画フォーマットも考慮しながら、企画を進めるとよいでしょう。

JPCでは、映像制作の目的やイメージ、予算、スケジュールなどを丁寧にヒアリングしたうえで、貴社に最適な動画の方向性や効果的な映像表現をご提案いたします。さらに、動画制作だけでなく、マーケティング施策を含めた活用方法についてもサポート可能です。

動画制作から広告配信までワンストップで対応できるため、企画段階でのご相談も歓迎しております。まずはお気軽にお問い合わせください。