2025.09.25

ホームページ作成費用の相場を解説【料金早見表付き】2025年最新版

ホームページを作成しようと考えたとき、最初に気になるのは「どれくらいの費用がかかるのか?」というコスト面の疑問ではないでしょうか。

実際に調べてみると、ホームページ制作の費用は10万円未満から500万円以上までと幅広く、依頼先の種類やサイト構成によって料金は大きく異なります。

制作費用は、作成の目的やページ数、デザインの自由度、導入する機能、外注先などの条件によって変動しやすく、ひとくちに相場を判断するのは簡単ではありません。そのため、「相場がわからない」「この見積もりは適正なのか」と不安を感じる方も少なくないでしょう。

この記事では、依頼先別・規模別・サイトの種類別に、ホームページ制作費用の相場をわかりやすく解説。さらに、費用の内訳や運用・更新にかかるコストの目安、費用対効果を高める工夫についても紹介しています。

ホームページ制作の適正な料金を知りたい方は、ぜひご覧ください。

目次

【依頼先別】ホームページ作成の費用相場

ホームページ作成にかかる費用は、どこに依頼するかによって大きく異なります。依頼先ごとの費用相場と主な特徴は、以下のとおりです。

| 依頼先 | 費用相場 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 大手Web制作会社 | 100万円~500万円以上 | 大規模案件が中心 難易度の高い案件も任せられる |

| 中小Web制作会社 | 50万円~300万円 | コストパフォーマンスが高い 柔軟な対応も期待できる |

| フリーランス | 10万円~ | 費用が安く融通が利きやすい 個人差が大きく品質管理が難しい |

| 内製(参考) | 数万円~ | CMSとデザインテンプレートを用いれば、低コストで作成可能 機能面の制限や人的リソースへの考慮が必要 |

それぞれの特徴について、詳しく見ていきましょう。

大手制作会社に依頼する場合

大手のホームページ制作会社に依頼した場合、費用相場はおおよそ100万円〜500万円以上になるのが一般的。この価格帯は、企業のコーポレートサイトや採用サイト、ブランドサイトなど、ページ数が多く機能性も高いWebサイトの制作を想定しています。

大手のホームページ制作会社では、構成設計・UIデザイン・コーディング・システム開発といった各工程が分業化されており、専門チームによる高品質な制作体制が整っているのが特徴です。さらに、SEO対策や公開後の運用支援まで一貫して対応できるため、要件が複雑なプロジェクトにも対応しやすい体制といえるでしょう。

また、マーケティング施策やセキュリティ対策、サーバー構築なども含めた包括的な提案が可能で、Web戦略全体を任せたい企業には心強いパートナーとなります。

一方で、社内の業務フローや契約プロセスが厳格に定められていることから、中小のWeb制作会社やフリーランスと比べて、柔軟な変更対応やスピード感に欠けることもある点は注意が必要です。

そのため、費用や体制に加えて、「自社の要望にどこまで柔軟に応じてもらえるか」という視点も、制作会社を選ぶうえでの重要な判断材料となります。

中小制作会社に依頼する場合

中小規模のホームページ制作会社に依頼する場合、費用相場は50万円〜300万円程度が目安です。大手と比べて制作コストは比較的抑えられるものの、対応できる技術の幅やクオリティに大きな差があるわけではありません。

特に、実績が豊富なWeb制作会社であれば、CMS(コンテンツ管理システム)を用いた更新しやすいWebサイト構築や、複雑な機能を備えたサイトの提案・設計にも十分に対応可能です。また、依頼者との距離感が近く、要望のヒアリングや修正への対応が柔軟であることも、中小制作会社ならではの大きなメリットといえるでしょう。

中には、企画段階から構成・デザイン設計・開発・運用支援までを一貫して担う会社もあり、総合的なサポートを求める企業にも適しています。

ただし、会社ごとに得意とする分野は異なります。たとえば、ビジュアルに強いデザイン重視の会社もあれば、SEO対策やWebマーケティングに特化した会社も存在します。そのため、依頼先を選ぶ際には「自社が必要とする機能やサポート内容は何か」を整理したうえで、そのニーズにマッチする強みを持った会社を探すことが重要です。

フリーランスに依頼する場合

フリーランス(個人事業主や副業人材を含む)にホームページ作成を依頼する場合、費用相場は10万円〜が目安とされています。比較的低予算で依頼できることに加えて、スケジュールや進行方法について柔軟に対応してもらいやすい点は、大きな魅力といえるでしょう。

一方で、対応できるスキルや制作スピード、品質には個人差があり、完成物のクオリティにばらつきが出やすい傾向があります。そのため、依頼前に技術的な得意分野を確認しておくことが重要です。

また、納品後の運用支援や保守サポートについては、あらかじめ対応範囲が限定されていることが多く、制作後の更新やトラブル対応を任せたい場合には注意が必要です。

依頼前には、過去の制作実績やポートフォリオを確認し、自社が求めるデザイン性やコンセプトとマッチするかをしっかりと見極めておくことが重要なポイントに。費用だけで判断するのではなく、誰に任せるかという「選定そのもの」が、ホームページの成果に大きな影響を与える要素だといえるでしょう。

CMSなどで内製する場合

CMSとデザインテンプレートを活用すれば、ホームページを自社で内製することも可能です。クラウド型CMSのWixやSTUDIO、有料テンプレートを使ったWordPressなどを利用すれば、実費を数万円程度に抑えられる場合もあります。

CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)とは

CMSとは、テキスト・画像・レイアウトなどのWebコンテンツを、専門知識なしで管理・更新できるシステムのこと。HTMLやCSSといった専門知識がなくても、直感的な操作でページを作成できるのが特徴。

ただし、実現できる機能やデザインには制限があり、オリジナル性の高い構成や拡張性のあるシステムを求める場合には不向きです。とくに、ビジネス用途で集客やブランド訴求を目的とするホームページを作成するのであれば、プロの制作会社やフリーランスに依頼する選択肢も検討すべきでしょう。

さらに、自社でホームページを作成する際には、担当する社員の人件費や学習コストも見逃せません。たとえば、1名のスタッフが数週間から数か月かけて制作にあたるケースでは、結果として外注よりも高くついてしまう可能性もあります。

目的・予算・運用体制をふまえたうえで、「内製すべきか、外部に任せるべきか」を慎重に判断することが重要です。

【規模・機能別】ホームページ作成の費用相場

ホームページの作成費用は、依頼先だけでなく「サイトの規模」や「搭載する機能」によっても大きく異なります。

以下の表は、一般的な3つの構成パターンに分け、相場とその特徴を整理したものです。

| サイト規模・機能 | 費用相場 | 特徴 |

|---|---|---|

| 大規模・多機能型 | 150万円~500万円以上 | ・20ページ以上 ・投稿機能が複数 ・会員機能、検索機能、多言語機能、決済機能などを搭載 |

| 中規模・標準的構成 | 50万円~200万円 | ・10~20ページ前後 ・投稿機能+お問い合わせフォームなど |

| 小規模・最小構成 | 10万円~50万円 | ・5ページ以内 ・Googleフォームなどの簡易的な問い合わせ対応 ・投稿機能なしの場合も |

それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。

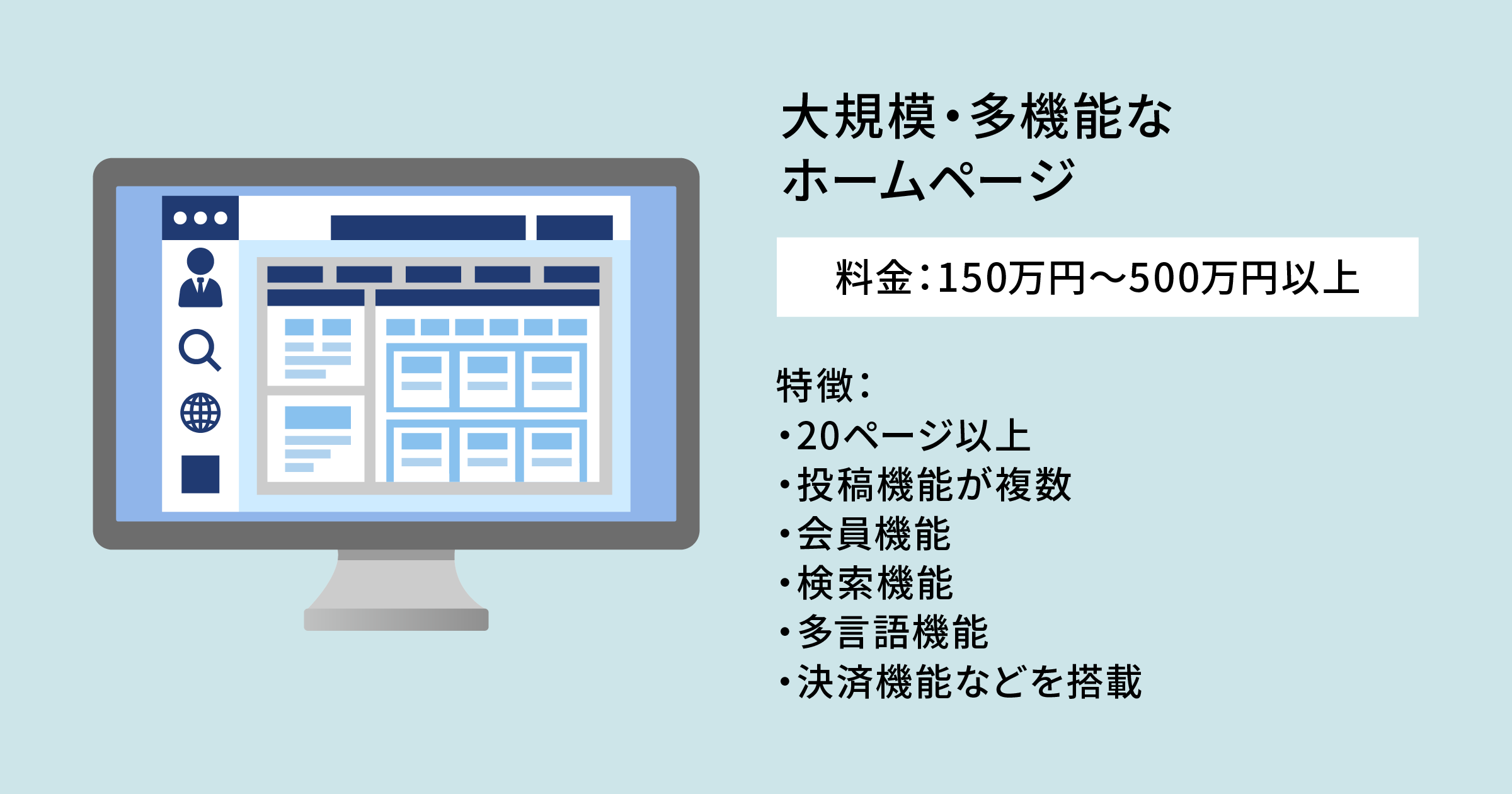

大規模・多機能なホームページ

ページ数が20ページ以上あり、投稿機能を複数備えた大規模サイトの場合、費用相場は150万円〜500万円以上が目安となります。とくに、以下のような高度なWeb機能が実装されている場合は、500万円を超えるケースも見られます。

- 会員登録・ログイン機能

- サイト内検索機能(キーワード検索など)

- 多言語対応(英語・中国語などへの切り替え機能)

- クレジットカード決済を含むEC機能

- 管理画面付きの投稿・編集システム(CMS連動)

こうした多機能な構成は、大企業や中堅企業が運営するコーポレートサイトやECサイト、ポータルサイトによく見られます。複数のシステムを連携させる必要があるため、構成や設計に時間がかかりやすく、実装の工数も多くなることで、制作費用も高額になりやすいのが特徴です。

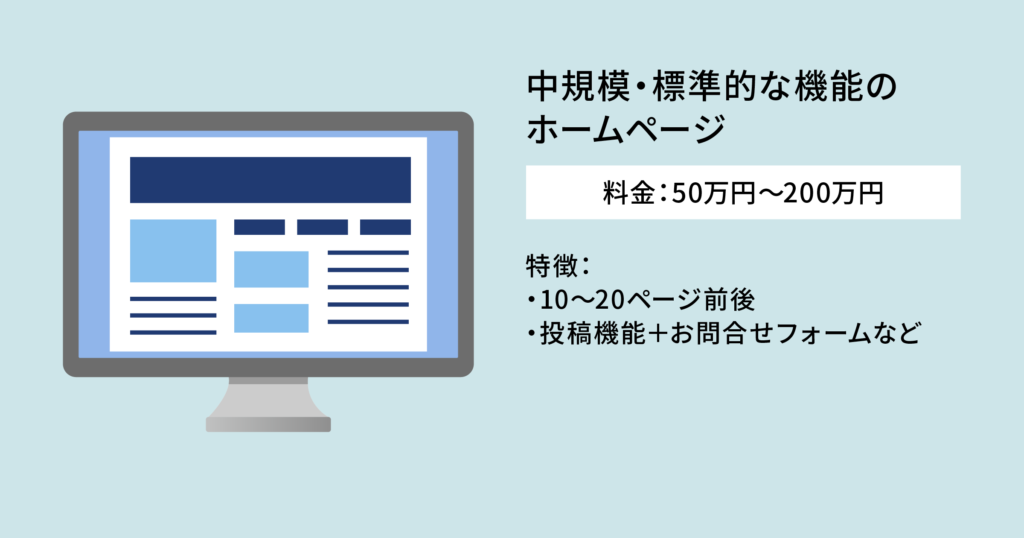

中規模・標準的な機能のホームページ

ページ数が10〜20ページ程度で、投稿機能やお問い合わせフォームなどの基本機能を備えた構成の場合、制作費用の相場は50万円〜200万円前後が目安となります。

この価格帯は、企業のコーポレートサイトや士業事務所のホームページ、地域密着型の店舗サイトなど、幅広いビジネス用途に対応できる仕様といえるでしょう。

多機能なWebシステムや決済機能などは搭載されていないものの、CMSを導入して投稿や更新が行える設計になっていることが一般的です。「お知らせ」「ブログ」「実績紹介」などのコンテンツを通じて情報発信ができるため、SEO(検索エンジン最適化)にも対応しやすい構成が整っています。

多機能サイトと比べれば機能面での制約はあるものの、集客・信頼構築・ブランドイメージの醸成といったWebマーケティングの基本施策を実行するには十分な機能性を備えています。

とくに、外注コストと成果のバランスを重視する中小企業やスタートアップにとっては、費用対効果の高い選択肢になるでしょう。

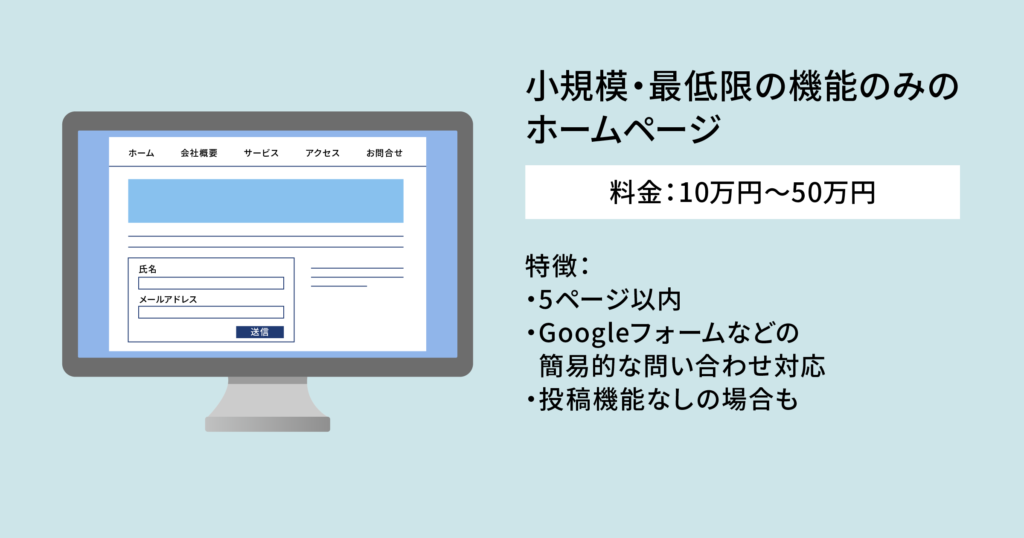

小規模・最低限の機能のみのホームページ

ページ数が5ページ以内で、問い合わせフォームにGoogleフォームなどの外部ツールを活用した最小構成のホームページであれば、制作費用の相場は10万円〜50万円程度が一般的な目安です。

この規模のサイトでは、CMSを使った投稿機能が搭載されていない場合もあり、更新性や拡張性にはある程度の制限があるのが一般的。また、デザイン面もテンプレートベースで構築されることが多く、独自性よりも制作スピードやコスト抑制が優先される仕様になりやすい傾向があります。

とはいえ、店舗の基本情報や営業時間、アクセスマップ、メニューなどの必要最低限の内容を掲載する目的であれば、こうした小規模な構成でも十分に役割を果たします。

とくに、個人事業主や小規模店舗が「名刺代わり」として最低限の情報を発信したいケースでは、無理に高額な制作費用をかける必要がなく、現実的でコスト効率の高い選択肢といえるでしょう。

【種類別】ホームページ作成の費用相場

一口に「ホームページ」といっても、目的や役割によって構成や機能が大きく異なります。

たとえば、集客を重視したランディングページ(LP)と、企業の信頼性やブランドを伝えるコーポレートサイトとでは、必要なページ数や情報量がまったく異なるため、制作費用にも大きな差が生じるのが一般的です。

以下は、代表的なホームページの種類ごとに、費用相場と主な特徴をまとめた一覧表です。

| 種類 | 制作費用相場 | 備考 |

|---|---|---|

| LP(ランディングページ) | 10万円~60万円程度 | 構成内容により変動。セールスライティングや撮影を含めると高額に |

| コーポレートサイト | 50万円~300万円 | 信頼性・デザイン性重視なら100万円以上が目安 |

| サービスサイト | 30万円〜150万円 | 事業内容が複数ある場合、サイトを分けて制作するケースもある |

| 採用サイト | 50万円~300万円 | 求人情報・社員紹介などの投稿機能数で費用が変動 |

| ブランドサイト | 50万円〜200万円 | 世界観やビジュアル訴求が重要。情報量で価格が左右される |

| ECサイト | 10万円~1,000万円以上 | 決済・在庫管理・会員登録などの構築内容により変動幅が大きい |

| IRサイト | 100万円~300万円 | 金融関連情報の開示に特化。信頼性と機能性が求められる |

| オウンドメディア | 50万円〜200万円 | コンテンツ設計+記事制作費が別途必要(1記事5万円前後が相場) |

| 多言語サイト | 200万円前後~ | 翻訳+多言語SEO対応が必要。構築コストが高くなりやすい |

LP(ランディングページ)

LP(ランディングページ|Landing Page)とは、資料請求・問い合わせ・購入など、ユーザーに特定のアクションを促す目的で設計された1ページ完結型のWebページのこと。

Web広告やSNS広告、メルマガなどのリンク先として活用されることが多く、Webマーケティングにおける「コンバージョンの着地点」として重要な役割を担っています。

参考:LP(ランディングページ)とは?目的やメリットを徹底解説

一般的には、構成設計・デザイン・コーディングまでを依頼する場合でも、10万円〜30万円程度に収まるケースが多く見られます。

ただし、以下のような要素を含める場合には、60万円前後まで費用が上がることもあります。

- セールスライティング(売上につながる文章設計)

- 写真・動画撮影

- ABテスト対応(複数バージョンの検証)

こうした要素を組み合わせることで、成果に直結するLPが実現できる一方、コスト面では慎重な検討も必要になります。

関連記事:ランディングページ作成費用の相場とは?LP制作事例をもとに徹底解説

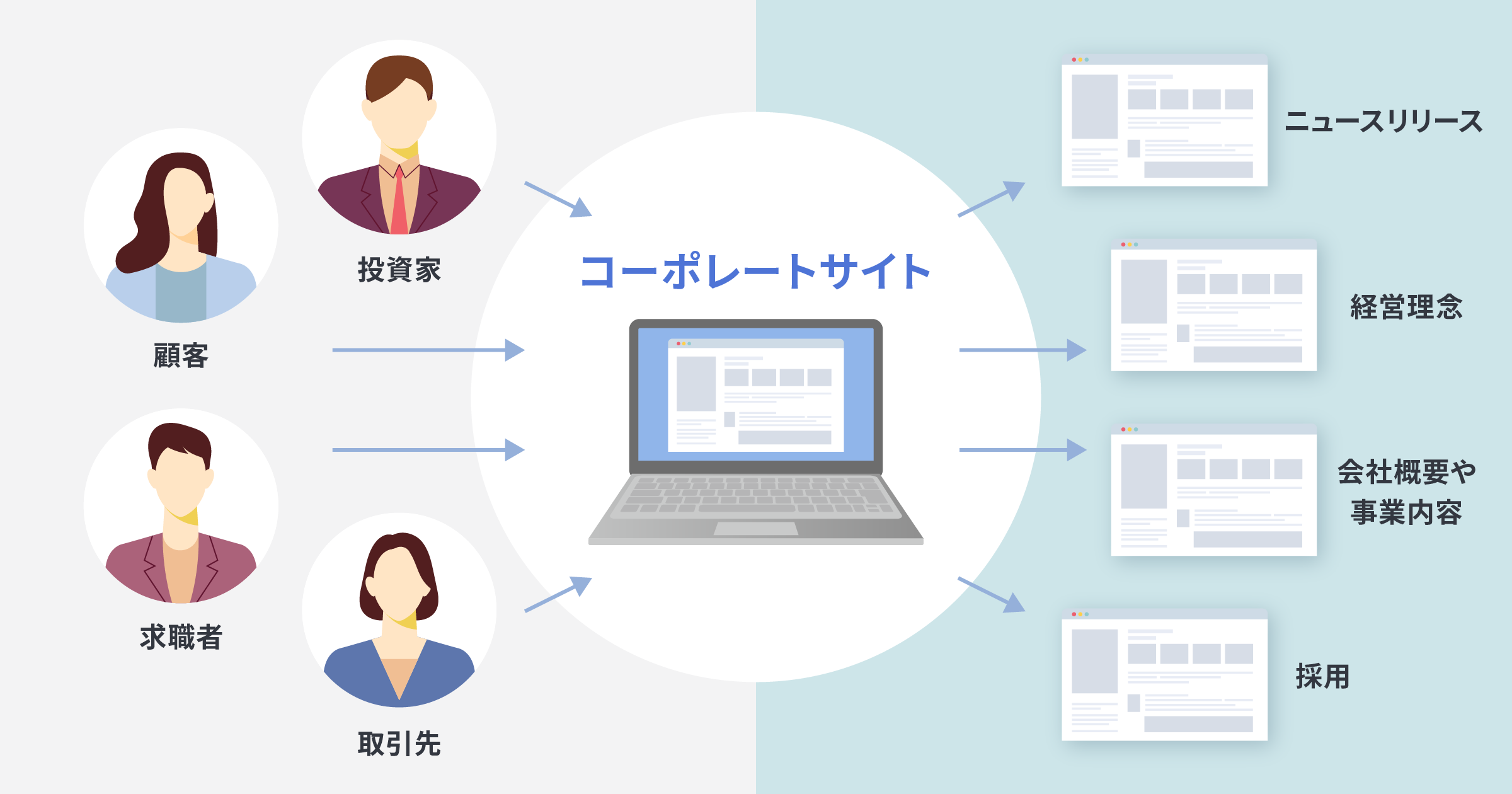

コーポレートサイト

コーポレートサイトとは、企業の基本情報や理念、サービス内容、実績などをまとめた「企業の顔」ともいえるWebサイトのこと。名刺やパンフレットのように、顧客・取引先・求職者・株主・投資家など、あらゆるステークホルダーに向けた情報発信の起点として機能します。

参考:コーポレートサイトの役割や目的とは?必要なコンテンツも徹底解説

一般的にコーポレートサイトは、会社概要・事業紹介・代表挨拶・沿革・採用情報・お問い合わせフォームなど、多くのページやコンテンツを必要とするため、ページ数が20前後に及ぶことも少なくありません。そのため、情報構造とデザイン性のバランスを保ちながら、企業のブランドイメージに合った設計が求められます。

制作費用の相場は、UI/UXに配慮したオリジナルデザインを採用する場合、おおよそ100万円〜300万円程度が一般的。さらに、CMS導入による更新機能やスマートフォン対応、SEO(検索エンジン最適化)、採用ページの強化などを加えると、構築費用が上乗せされる傾向にあります。

一方で、掲載情報や機能を絞ったシンプルな構成であれば、テンプレートベースで制作し、50万円以下に抑えることも可能です。目的や社内リソースに応じて、適切な制作プランを選ぶことが重要といえるでしょう。

関連記事:コーポレートサイト制作の費用相場とは?料金の内訳も目的別に解説

サービスサイト

サービスサイトとは、特定の商品やサービスに特化して構成されたWebサイトのこと。企業全体ではなく、1つの商材やソリューションにフォーカスして情報を掲載することで、対象となるターゲットに深く訴求できる点が最大のメリットです。

たとえば、複数の事業を展開している企業がサービス単位で独立したWebサイトを持つことで、情報の専門性や訴求力を高め、結果としてコンバージョン率の向上を図るといった戦略的な活用も可能です。

構成例としては、トップページ・サービス紹介・料金・導入事例・よくある質問(FAQ)・お問い合わせフォームなど、必要な導線のみを簡潔に設計するケースが一般的。ページ数は10ページ前後に収まることが多く、ブランディング性よりも「ユーザーの課題と解決策をどうわかりやすく伝えるか」という情報設計が重視されます。

制作費用の相場は、30万円〜150万円程度が目安です。ただし、サービスの種類ごとに個別のサイトを構築する場合には、その分制作工数が増えるため、トータルコストが上乗せされる点には注意が必要です。

採用サイト

採用サイトとは、求職者に向けて企業が自社で構築・運用する専用の求人情報Webサイトのこと。求人ポータルサイトやハローワークなどの外部媒体に依存せず、採用活動を自社主導で完結させたい企業にとって、非常に有効なツールといえるでしょう。

参考:採用サイトの目的・制作のメリットとは?効果的なコンテンツや事例も解説

近年では、応募数の獲得だけでなく、「入社後のミスマッチ防止」や「定着率の向上」に寄与する情報発信の場としても注目されています。このように、採用コストの削減や企業ブランディングの強化につながるWeb施策として、採用サイトは継続的に活用される傾向にあります。

シンプルな構成で、求人情報やエントリーフォームなど必要最低限のページのみを掲載する場合は、制作費用は50万円前後で収まることも。ただし、本格的に採用活動を強化したい場合には、以下のような投稿機能や補足ページの実装をおすすめします。

- 「お知らせ」や「採用ブログ」などの更新コンテンツ

- 社員インタビューや部署紹介ページ

- 職種別の詳細な求人情報

- 働き方・福利厚生・評価制度・研修制度などの紹介ページ

これらの情報を丁寧に掲載することで、求職者の不安を払拭し、エントリー意欲を高める設計が可能になります。このような多機能かつ情報量の多い採用サイトを制作する場合は、150万円〜300万円程度の予算を見込んでおくのが現実的でしょう。

関連記事:採用サイトの制作費用の相場を徹底解説!【事例・料金早見表付き】

ブランドサイト

ブランドサイトとは、企業や商品の持つ価値観・世界観・ストーリーを表現し、ブランドへの共感や好意形成を促すことを目的としたWebサイトです。一般的なコーポレートサイトやサービスサイトでは表現しきれない“ブランドの個性”に特化した発信を行う場として、独立した形で展開されるケースが増えています。

参考:ブランドサイトを制作する目的とは?役割や参考事例をご紹介

たとえば、企業の理念や創業ストーリー、開発背景、クリエイターへのインタビュー、ビジュアルコンテンツなどを通じて、ユーザーとの感情的なつながりやブランドロイヤリティ(継続的な支持)を醸成することが狙いです。

制作費用の相場は、ブランドコンセプトを簡潔に伝える小規模な構成であれば、50万円〜100万円程度がひとつの目安。一方で、アニメーションや動画・写真を使ったストーリーテリングなどにこだわる場合は、構築工数が増えるため、100万円〜200万円程度の予算が必要になることもあります。

ブランドサイトでは、見た目の美しさだけでなく、構成・コピー・デザインが一体となってブランドの世界観を伝える設計が求められます。そのため、依頼先のクリエイティブ力やブランディング実績は、パートナー選定時の重要な判断基準になるでしょう。

ECサイト

ECサイト(E-Commerce Site)とは、商品やサービスをオンラインで販売するためのWebサイトのこと。ネットショップやオンラインストアとも呼ばれ、BtoC(一般消費者向け)からBtoB(法人向け)まで、さまざまな販売形態に対応しています。

ただし一口にECサイトといっても、販売の形式や導入する機能、構築方法によって制作費用の相場が大きく異なる点には注意が必要です。

【販売形式別】ECサイトの制作費用相場

| 販売形式 | 費用相場 | 特徴 |

|---|---|---|

| モール型(楽天・Amazonなど) | 10万円~100万円 | ・モールの既存機能を活用できるため、制作費用を抑えやすい ・別途出店料や販売手数料が発生 |

| 自社EC型 | 100万円~1,000万円 | ・独自デザインやカスタマイズが可能 ・機能を追加するほど費用も高くなる |

| 単品ECサイト | 100万円~ | ・単一の商品を売るシンプルな構成 ・制作費は比較的安価なものの、集客は広告頼みになりやすい |

| 越境ECサイト | 300万円~ | ・海外販売を見据えた構成 ・翻訳対応・通関・決済手段などの追加コストが発生 |

| オムニチャネル・O2O | 100万円~ | ・実店舗と連携した販売モデル ・ASPやクラウドサービスで構築すればコスト抑制も可能 |

【構築方法別】ECサイトの費用相場

| 構築方法 | 費用相場 | 補足 |

|---|---|---|

| オープンソース (例:EC-CUBE) | 300万円~ | 自由度が高く高機能保守やセキュリティには専門知識が必要 |

| ASP (例:BASE、カラーミー) | 100万円〜300万円 | 月額制で中小向けテンプレートを活用すれば短期間での構築が可能 |

| クラウド型 (例:Shopify) | 500万円~ | 多言語・多通貨などの拡張機能が充実海外展開を視野に入れる企業にも適している |

| パッケージ型 | 500万円~ | 業種別に最適化された商用ソフト導入・運用支援がセットになっていることが多い |

| フルスクラッチ開発 | 500万円~(1,000万円以上かかることもある) | すべてをオーダーメイドで設計大規模・高機能なEC事業に適した開発スタイル |

どの形式・構築方法を選ぶべきかは、販売する商品特性や社内の運用体制、集客施策、セキュリティ要件などによって異なります。

そのため、Web制作会社やシステム開発会社と相談しながら、必要な機能や将来的な運用計画も見据えて検討することが重要です。

参考:ECサイト制作費用の相場はいくら?構築方法・販売形式別に解説!

IRサイト

IRサイト(Investor Relationsサイト)とは、投資家向けに財務や経営に関する情報を発信するWebサイトのこと。上場企業を中心に、決算情報・株主総会資料・経営方針・株主還元方針など、投資家に対する重要情報を継続的に発信する場として活用されています。

IRサイトは、機関投資家や証券アナリストなどの専門家による閲覧が想定されているため、情報の正確性と網羅性が強く求められます。

一方で、個人投資家に向けては、専門用語の補足や図表・グラフを使ったわかりやすい解説を用意することも重要に。このような配慮により、多様な投資家層と信頼関係を築くための情報インフラとして機能することが期待されます。

IRサイトでは、以下のようなコンテンツを掲載するのが一般的です。

- 決算短信・有価証券報告書などの財務情報

- 株主・株価情報(株価チャート、配当方針など)

- 株主優待制度の紹介

- 経営陣からのメッセージや中期経営計画

- IRニュース・プレスリリース

また、情報更新のスピードと正確性が重視されるため、CMSを導入し、社内でタイムリーに情報を追加・編集できる仕組みを整えることが重要です。

制作費用の相場は、基本的な構成で必要最低限の情報を掲載する場合で100万円前後。一方で、ブランドイメージを意識したデザイン、UI/UX設計、グラフ表示機能、PDFの自動生成などを含む本格的なIRサイトを構築する場合は、300万円程度の予算を見込んでおくとよいでしょう。

オウンドメディア

オウンドメディアとは、企業が自社で所有・運営する情報発信型のWebメディアのこと。商品に関連するコラムや業界トレンドの解説、導入事例などの記事コンテンツを通じて、既存顧客との関係を強化すると同時に、潜在顧客との新たな接点を創出することが主な目的です。

第三者に依存せずに自社のノウハウや価値観を継続的に発信できる点から、ブランディング施策やSEO対策、Webマーケティング支援の一環として導入されるケースが増加しています。

オウンドメディアの構築費用は、50万円〜200万円程度が相場です。この費用にはCMSを活用し、カテゴリ別に記事を管理・更新できる仕組みや、タグ付け・検索機能などの実装も含まれます。

ただし、メディア運用の中核となる記事コンテンツの制作費は別途発生します。内容の専門性やボリュームに応じて変動しますが、1記事あたりおよそ3万円〜5万円程度が一般的。

企画・構成・執筆・編集までをワンストップで外注する場合は、月間10本以上の投稿を想定したコンテンツマーケティング予算の設計が必要になるケースもあります。

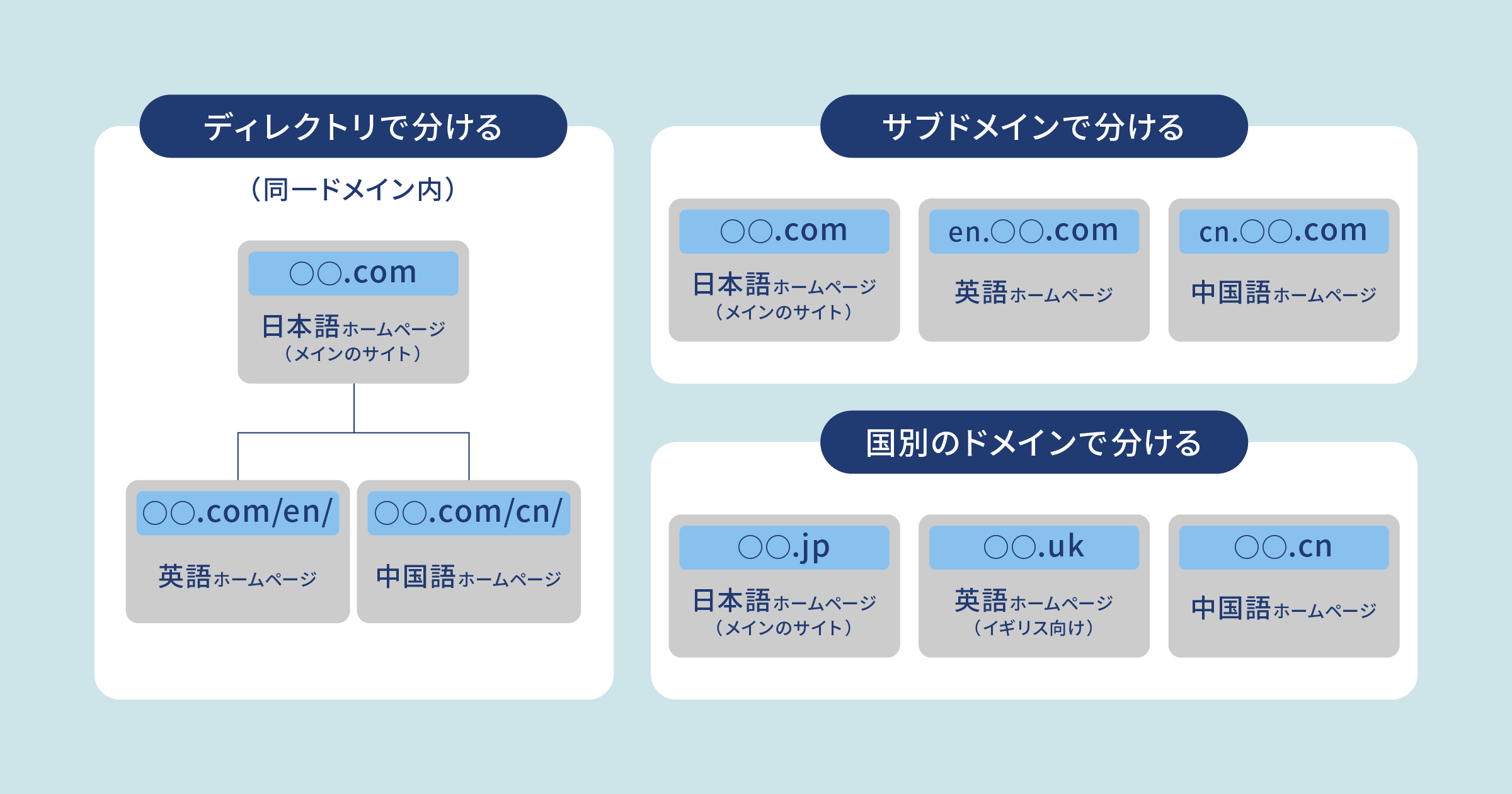

多言語サイト

多言語サイトとは、日本語以外の言語でも閲覧できるように構築されたWebサイトのこと。主に海外の顧客や取引先との接点をつくる目的で導入されるケースが多く、グローバル展開を目指す企業にとっては、信頼性の向上やビジネスチャンスの拡大に直結する重要な施策といえるでしょう。

多言語対応には、以下のようなURL構造ごとの構築方式があります。

- 同一ドメイン+ディレクトリ方式(例:example.com/en/)

- サブドメイン方式(例:en.example.com)

- 国別ドメイン方式(例:example.fr、example.cn)

どの方式を採用するかは、ターゲット地域やSEO施策、運用管理体制との相性によって最適解が異なります。いずれにしても、日本語版サイトとは別に、追加でWebサイトを設計・制作する必要がある点は共通しており、開発工数や管理負担が大きくなりやすいのが特徴です。

また、多言語サイトでは以下のような追加コストも発生します。

- 翻訳費用:ネイティブチェックや業界用語への対応が必要な場合、高額になりやすい

- 多言語SEO対策費用:検索エンジンごとに最適化が必要となり、言語別の施策が求められる

- CMSの多言語対応設定:言語切替機能や、管理画面の切り替え設定などの実装コストが発生する

これらを含めた構築・運用全体の費用相場は、おおよそ200万円前後になるでしょう。ただし、対応言語の数・翻訳手段(自動翻訳か人力翻訳か)・現地法規制への準拠の有無などによって、最終的な制作費用には大きな幅が生じるため注意が必要です。

関連記事:多言語ホームページ制作の費用相場はいくら?海外サイトの必要性とは

ホームページ制作費用の内訳

ホームページ制作にかかる費用の内訳としては、次のような項目が挙げられます。

- ディレクション費

- Webデザイン費

- コンテンツ作成費

- コーディング費

- システム費

- SEO対策・マーケティング対策費

これらの要素を把握することで、「どこに、どれくらいの費用がかかっているか」を可視化でき、コストの妥当性を判断しやすくなります。また、社内で一部の作業の対応が可能な場合には、制作会社への依頼範囲を絞ることで全体コストを抑えることも可能です。

各費目の役割と費用目安について、順に解説していきます。

ディレクション費

ディレクション費とは、ホームページ制作全体の進行管理にかかる費用のこと。具体的には、以下のような業務が含まれます。

- 要件定義・ヒアリング

- サイト構成の設計

- 制作スケジュールの策定・調整

- 品質管理・フィードバック対応

- デザイナー・エンジニア間の進行調整・伝達

ディレクション費は、制作全体の10〜20%前後を占めるのが一般的な目安。Web制作における“舵取り役”として、全体の方向性をブレさせず、工程の手戻りを防ぐために重要な役割を担います。

クライアントの目的や意図が正しく制作チームに共有されていない場合、成果物が思うようなものにならず、結果的に時間やコストのロスが発生するリスクもあります。そのため、ディレクション費は基本的に削減すべきではないコスト項目といえるでしょう。

Webデザイン費

Webデザイン費とは、トップページや下層ページのビジュアル設計にかかる費用のこと。具体的には、配色・レイアウト・フォント設計などの視覚的なデザインだけでなく、UI(ユーザーインターフェース)/UX(ユーザー体験)の設計や、スマートフォン・タブレットなどの端末に対応するレスポンシブ設計なども含まれます。

Webデザイン費は、制作費用全体の20〜30%を占めるのが一般的。ブランドの世界観やサービスの魅力を視覚的に伝えるうえで、Webデザインは第一印象を決める重要な要素といえるでしょう。

なお、自社内にWebデザイナーが在籍している場合や、既存のデザインガイドラインが整っている場合は、一部のデザイン作業を内製化することで、外注費用を削減できる可能性もあります。

ただし、デザインとコーディングの整合性を保つためには、制作会社との連携体制やディレクション機能の強化も必要になるでしょう。

コンテンツ作成費

コンテンツ作成費とは、ホームページに掲載する文章・画像・動画などを制作するための費用のこと。具体的には、以下のような業務が該当します。

- 文章作成(ライティング・コピーライティング・取材)

- 写真撮影(スタジオ・ロケ撮影、カメラマン派遣)

- 素材購入(有料画像・イラストの使用料)

- 動画制作(撮影・編集・BGM・ナレーションの挿入など)

これらの作業をすべて制作会社に依頼する場合、費用はホームページ制作費用全体の10〜20%程度を占めることがほとんど。とくに、取材を含むオリジナル記事や、プロカメラマンによる撮影、動画コンテンツの制作を希望するケースでは、制作単価が上がりやすくなります。

一方で、社内にライターや撮影担当者がいる場合や、既存の写真・原稿・動画素材を流用できる場合には、外注コストを抑えることも可能です。外部と社内リソースの分担を見直すことで、費用の最適化が図れるでしょう。

コーディング費

コーディング費とは、完成したWebデザインを実際にブラウザ上で表示・動作させるための実装作業にかかる費用のこと。この工程では、以下のような作業が含まれます。

- HTML・CSSによる構造とスタイルの設計

- スマートフォン・タブレット対応のレスポンシブ設計

- JavaScriptを用いたインタラクションや動きの実装

- お問い合わせフォームや各種ボタンの動作確認・調整

- アニメーションやフェード表示など、UX(ユーザー体験)を高める演出

ユーザーにとっての操作性や見やすさ、スムーズな動作を支える重要な工程であり、表には見えにくいものの、サイトの完成度に大きく関わる領域といえるでしょう。

コーディング費は、ページ数のボリュームや使用される機能の複雑さ、使用言語の範囲(HTML/CSS/JavaScript/jQueryなど)によって金額が大きく変動します。一般的には、ホームページ制作費用全体の10〜20%程度を占めるケースが多く見られます。

システム費

システム費とは、ホームページに必要なインフラや機能を実装するための費用のこと。具体的には、以下のような構築・設定作業が該当します。

- サーバー・ドメインの取得・設定

- CMS(コンテンツ管理システム)の導入(例:WordPress)

- 問い合わせフォーム・サイト内検索機能の実装

- 会員ログイン/マイページ機能の設計

- 決済システム(クレジットカード決済・外部連携)の導入

- アクセス解析ツールやメール通知機能の組み込み

これらの機能は、ユーザーの利便性を高めるだけでなく、運営側の業務効率やデータ管理の最適化にも直結する重要な構成要素です。とくに、ECサイトや会員制サイトのように「ユーザー情報を扱う・動的に処理する」機能が多いホームページでは、システム開発の比重が大きくなります。

実装するシステムの種類・複雑さ・連携先の数によって費用は大きく変動しますが、ホームページ制作費用全体の10〜30%程度を占めることが一般的。なかでも、個別ログイン・カート機能・在庫管理・ポイント管理などを備えたECサイトでは、100万円単位の開発費が必要になるケースもあります。

SEO対策・マーケティング対策費

SEO対策・マーケティング対策費とは、ホームページに自然な流入を促し、成果につなげるための施策にかかる費用のこと。広告に頼らず、検索エンジン・SNS・外部メディアなどを通じてユーザーを集客するための仕組みを、Webサイトに組み込む役割を担っています。

この費用は必須ではありませんが、「ただWebサイトを作るだけでは誰にも見てもらえない」というWeb運用の現実を考えると、集客や売上アップを目的とする企業にとっては、欠かせない要素といえるでしょう。

SEO(Search Engine Optimization|検索エンジン最適化)とは

Googleなどの検索エンジンで上位表示されることを目的に、Webサイトの構造や内容を最適化する施策のこと。HTML構造の整備やページ表示速度の改善、内部リンク設計、メタ情報の設定、キーワード設計、コンテンツの品質などが評価対象となる。

とくに、サービスサイト・ECサイト・オウンドメディアなどを制作する場合は、制作とあわせてSEOやマーケティング施策も一括で依頼するのがおすすめです。

たとえば、以下のような対策を制作初期の段階から取り入れておくことで、公開後の成果に大きく影響します。

- 記事コンテンツの構成(構成のテンプレートやキーワード選定)

- CTA(Call to Action|お問い合わせ導線)の配置と設計

- Googleアナリティクス・サーチコンソールなどの解析ツールの初期設定

- SNS導線や外部メディアとの連携構造の設計

これらの対策は、単に“見た目を整える”ための装飾や技術ではなく、ユーザーを確実にアクションへ導く「成果導線」の設計として重要な役割を担います。初期費用はかかりますが、広告に頼らず集客を続けられる仕組みをつくるうえで、長期的にはコストを抑えながら安定した効果が期待できるのが大きなメリットです。

【予算別】実現できるホームページの例

これまでご紹介した費用項目や種類別の特徴をふまえ、予算ごとに実現できるホームページのイメージを具体的に整理してみましょう。

制作にあたっては、「どこまでを自社で対応できるか」「どの作業を制作会社に依頼するか」によって、費用のかけ方や成果の出方が大きく変わります。

| 費用帯 | 実現できるホームページの例 | 主な依頼先 |

|---|---|---|

| ~10万円 | 無料テンプレートを活用した 5ページ未満の簡易サイト | フリーランス (文章・画像などは発注側が用意) |

| 10万円~50万円 | WordPressの有料テーマを活用した 小規模サイト | フリーランス 中小制作会社 |

| 50万円~100万円 | テンプレートカスタマイズ型または 簡易オリジナルデザインのサイト | 中小制作会社 |

| 100万円~300万円 | SEOや業務効率化にも対応した 高機能・高品質なホームページ | 中小~大手制作会社 |

予算帯ごとの特徴について、詳しく見ていきましょう。

~10万円のホームページ

無料テンプレートを活用し、ページ数を5ページ未満に抑えることで、10万円以内に制作することも可能です。この場合、フリーランスへの依頼が現実的な選択肢となります。

ただし、コストを抑えるために、テキストや画像素材は発注側がすべて用意するのが前提です。

また、サーバーやドメインの契約・設定といったインフラ構築も、基本的に自社対応となることが多いでしょう。

機能面でも、投稿機能やお問い合わせフォームなどが省略されるケースもあり、「最低限の情報だけを掲載する名刺代わりのサイト」が現実的なラインとなります。

10万円~50万円のホームページ

この予算帯では、オリジナルのデザインを一から制作することは難しいものの、WordPressの有料テーマを活用することで、一定のデザイン性を保ったホームページを作成できます。

10ページ未満の構成であれば、企業サイトやサービス紹介ページとして十分に機能するクオリティに仕上げることも可能です。あらかじめ用意されたテーマのレイアウトやカラー設定を活かしながら、写真やテキストを整理し、ブランドイメージに合った構成に整えることで、見た目にもバランスの取れたWebサイトが実現できるでしょう。

とくに、「ある程度きれいに見えれば十分」と考える場合には、50万円未満で対応可能なフリーランスや中小制作会社を検討するのが現実的な選択肢となります。

ただし、テーマの制約上、細かなレイアウト変更やデザイン調整には限界があるため、動きのあるデザインや独自仕様を求める場合には、もう少し予算を確保して、柔軟なカスタマイズに対応できる制作体制を検討することをおすすめします。

50万円~100万円のホームページ

この予算帯では、テンプレートのカスタマイズに加え、ゼロからオリジナルデザインを設計・制作することも可能です。基本的な情報設計やUI/UXに配慮した構成で、企業のブランドイメージやサービスの魅力を的確に伝えるホームページを作成できます。

対応可能なページ数の目安はおおよそ20ページ程度で、コーポレートサイトやサービスサイト、ブランドサイトなど、構成要素の多いホームページにも柔軟に対応できる予算感といえるでしょう。

ただし、複数の投稿機能(CMSカスタマイズ)やECサイトに必要な決済機能など、動的で複雑な機能の実装はやや厳しいラインとなります。この価格帯はあくまで、「静的ページを中心とした高品質な情報提供型Webサイト」に適した予算だと考えておきましょう。

100万円~300万円のホームページ

この予算帯が確保できれば、業務効率化やSEO対策にも配慮した、高機能かつ独自性のあるホームページを構築することが可能です。たとえば、複数の投稿機能を搭載したCMS設計や、問い合わせ・資料請求・導入事例など多様な導線を備えた柔軟なページ構成も実現できます。

この価格帯は、企業ブランディングの強化や採用活動の充実を目的としたコーポレートサイト、機能性・デザイン性を兼ね備えたブランドサイトにも適した予算感です。UI/UXに配慮したページ設計はもちろん、戦略的に訪問者をコンバージョンへ導くWeb構造の構築も視野に入るでしょう。

また、プロのライターによるライティングや、カメラマンによる写真撮影といった制作体制の強化も可能に。こうしたコンテンツ制作と設計が連動することで、Webマーケティング施策と一体化した“成果につながるホームページ”の運用体制を整えられます。

なお、EC機能(ショッピングカート・決済・会員管理など)を備えた多機能なWebサイト、たとえばコーポレートサイトとオンラインショップを統合した構成などを検討する場合には、500万円前後の予算を見込んでおく必要があるでしょう。

ホームページ作成後にかかる費用の相場

ホームページは「作って終わり」ではなく、公開後も継続的に運用・管理していくことが前提となります。そのため、制作時の初期費用だけでなく、定期的に発生する“ランニングコスト(運用費)”をあらかじめ把握しておくことが重要です。

ホームページ公開後にかかる主な費用項目は、以下の5つに分類されます。

- レンタルサーバー費

- ドメイン費

- SSL証明書費

- 保守管理費

- 更新・運用費

それぞれの費用の相場について、詳しく見ていきましょう。

レンタルサーバー費

レンタルサーバー費とは、ホームページのデータを保管し、インターネット上に公開するための「サーバー」と呼ばれる領域を借りるための費用です。通常、Webホスティング会社(サーバー事業者)と契約し、月額または年額で利用料を支払う形式が一般的。

ビジネス利用であれば、セキュリティ対策や通信安定性が確保された共用サーバーでも十分対応可能で、年額1万円〜2万円程度が相場となります。

ただし、アクセス数の多いメディアサイトや、大量の画像・動画を使用する構成のホームページの場合には、より高性能なVPSやクラウド型サーバーを選ぶ必要があります。この場合、年額で5万円〜10万円前後の費用を見込んでおくと安心です。

VPS・クラウド型サーバー

VPS(Virtual Private Server):仮想的に専用のサーバー環境を構築できる形式。共用より自由度が高く、中級以上の運用向け。クラウドサーバー:インターネット経由で使える仮想サーバー。必要に応じて性能を拡張しやすいのが特徴。

ドメイン費

ドメインとは、ホームページのURLに含まれる「○○.com」「△△.co.jp」などの文字列のことで、インターネット上の“住所”にあたるもの。Web上にホームページを公開するには、このドメインを取得し、自社サイトに割り当てる必要があります。

ドメインには「所有権」があり、1年ごとに更新手続きを行う仕組みになっているため、初年度には取得費用が発生し、翌年以降は継続利用のための更新費が必要になります。

ドメイン費の目安は、以下のとおりです。

| ドメインの種類 | 年額費用の目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| .com/.netなど | 年額1,000円〜3,000円程度 | 世界的に広く使われており、取得しやすい コストも比較的安価 |

| jp/.co.jpなど | 年額3,000円〜5,000円以上 | 国別のドメイン .co.jpは法人のみ取得可能なため信頼性が高い |

とくに、「.co.jp」は日本国内で登記されている法人のみが取得できるドメインであるため、企業の信頼性やブランドイメージの向上を重視する場面で選ばれることが多いです。ただしその分、若干コストが高くなる傾向があります。

SSL費

SSL(Secure Sockets Layer)とは、Webサイト上でやり取りされるデータを暗号化し、第三者による盗聴や改ざんを防ぐためのセキュリティ技術です。個人情報・パスワード・クレジットカード情報などの入力を伴うWebサイトにとっては、導入が必須ともいえる基本対策となっています。

SSL対応済みのサイトは、URLの冒頭が「http://」ではなく「https://」で始まるのが特徴です。

現在では、SSLに未対応のサイトを閲覧すると、ブラウザ上に「保護されていない通信」という警告表示が出ることもあり、ユーザーの信頼性やSEO評価にもマイナスの影響を与える可能性があります。

【SSLの種類と費用相場】

| 種類 | 認証内容 | 費用相場(年額) | 認証レベル |

|---|---|---|---|

| ドメイン認証(DV) | ドメインの所有権のみを確認 | 数千円程度 | 低い |

| 実在証明型(OV) | ドメイン+企業の実在性も確認 | 数万円程度 | 中程度 |

| 実在証明拡張型(EV) | OVに加えて電話確認・公的書類などを通じて厳格に審査 | 数十万円前後 | 高い |

暗号化の強度そのものはどの証明書でも同等ですが、認証プロセスの厳しさ=ユーザーからの信頼性の高さと見なされる傾向があります。

そのため、企業サイトやECサイトでは、より信頼性の高いOV(実在証明型)やEV(拡張実在証明型)のSSLを導入するケースが多く、なかでも個人情報を扱うページやブランドイメージを重視する企業では、EV証明書の採用が目立ちます。

保守管理費

保守管理費とは、ホームページを安全かつ安定的に運用し続けるために必要な、管理業務の委託費用のこと。具体的には、以下のような作業が該当します。

- CMS(コンテンツ管理システム)やプラグインのアップデート

- サーバー・ドメイン契約の期限管理・更新手続き

- 表示エラーや不具合発生時の対応

- データの定期バックアップおよび復元対応

- 軽微な修正や文言変更の対応(範囲により異なる)

これらの業務をWeb制作会社や運用会社に継続的に委託する場合、月額5,000円〜数万円程度の保守管理費が発生するのが一般的。

保守の範囲が限定的であれば、月額5,000円前後で対応してもらえることもありますが、サーバー管理・システム保守・セキュリティ監視などを含めた広範囲な対応を求める場合は、月額2〜3万円以上になるケースもあります。

なお、社内に対応できる人材がいる場合や、必要な範囲のみ外注する方針に切り替えた場合には、保守管理費を抑えることも可能です。ただし、技術的知識・トラブル発生時の対応力・運用体制の確保などが求められるため、コストと社内リソースのバランスをふまえた上で判断することが重要です。

更新費

更新費とは、ホームページの内容を修正・追加・差し替えする際に発生する費用のこと。たとえば、以下のような対応が該当します。

- 新しい画像やバナーの掲載

- サービス内容・料金の変更

- キャンペーン情報やお知らせの追加

- スタッフ紹介や採用情報の修正 など

これらの作業を制作会社に依頼する場合、契約形態に応じて費用が発生するタイミングや金額が異なります。

【契約タイプ別:更新費の概要と費用相場】

| 契約タイプ | 概要 | 費用相場 | 向いているケース |

|---|---|---|---|

| 月額契約 | あらかじめ作業内容・頻度を決めて、毎月定額で依頼する | 月額2万円〜3万円程度 | 定期的に情報発信する店舗サイト・オウンドメディアなどに最適 |

| 都度見積もり | 必要なタイミングで都度依頼し、個別に費用を見積もる | 1回あたり1万円〜数万円程度 | 更新頻度が低い企業サイトや採用ページなどに最適 |

更新頻度があまり高くない場合は、スポット対応(都度見積もり)で依頼した方が無駄がなく効率的です。反対に、定期的な情報更新やキャンペーン運用が発生するWebサイトの場合は、月額契約でまとめて依頼した方がトータルコストを抑えられる可能性があります。

自社の運用体制・発信計画・担当者のリソース状況などに応じて、最適な契約スタイルを選ぶことが、更新費用の見直しにもつながるでしょう。

ホームページの費用対効果を高める4つのポイント

ここまで解説してきたように、ホームページの制作費用は構成・機能・運用体制・依頼先など、さまざまな要因によって変動します。そのうえで、費用対効果を最大化するためには、次の4つのポイントを意識することが重要です。

- 制作前に要件・目的を整理する

- 自社で更新しやすい仕組みを導入する

- デザインテンプレート(テーマ)を活用する

- 全工程にワンストップ対応できる制作会社に依頼する

それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

1.制作前に要件・目的を整理する

ホームページ制作において最も重要なのは、「設計段階」で目的や要件をどれだけ明確にできるかという点です。これが曖昧なまま制作を進めてしまうと、不要なページや機能を追加してしまい、結果として無駄なコストが発生する原因になります。

さらに、制作中に「やっぱりこの機能も追加したい」「構成を変更したい」といった要望が出ると、手戻りが発生し、工数・予算の両面で非効率になりやすいです。適正な費用で、目的に合ったホームページを作るためには、事前に要件を整理しておくことが不可欠といえるでしょう。

整理すべき代表的な項目は以下のとおりです。

- ターゲットユーザーは誰か(属性、行動傾向など)

- どんな情報を掲載すべきか(事業内容・商品・アクセス情報など)

- 達成したいゴールは何か(例:資料請求・商品購入・来店予約など)

- そのゴールに必要な機能は何か(フォーム、予約システム、CTA導線など)

必要な機能の判断に迷った場合は、Web制作会社と相談しながら整理していくのもおすすめです。制作前のヒアリング段階で方向性を共有しておくことで、無駄のない構成と、費用対効果の高いWebサイト設計につながるでしょう。

2.自社で更新しやすい仕組みを導入する

ホームページは公開して終わりではなく、継続的な運用・更新を通じて初めて成果に結びつくものです。そのため、外注に依存せず、社内で更新・管理が完結できる仕組みを整えておくことは、長期的なランニングコストの削減にも直結します。

とくに有効なのが、WordPressをはじめとしたCMSの導入です。これにより、専門的なコーディング知識がなくても、テキストや画像の差し替え・記事投稿といった基本的な更新作業を社内で対応できるようになります。

CMSを活用すれば「ブログ記事の投稿」や「お知らせ配信」など、情報発信型の機能を自社で運用できるようになります。これは、コンテンツマーケティングにも発展させやすく、検索エンジン経由での集客や、自社の専門性・信頼性を高める施策としても効果的です。

また、操作が属人化しないように、社内向けのマニュアルを簡単に整備しておくことで、担当者が変わってもスムーズな運用を継続しやすくなるでしょう。

3.デザインテンプレート(テーマ)を活用する

「せっかくならオリジナルのデザインでホームページを作りたい」と考えるのは自然なことですが、その分、制作費が高くなる傾向がある点には注意が必要です。ホームページを完全オリジナルで構築する場合、デザインだけでなく、レイアウト・機能・システムまですべてを一から開発する必要があるため、全体のコストが上がりやすくなります。

費用対効果の高いホームページの作成を目指すのであれば、「デザインテンプレート(テーマ)」をうまく活用する方法がおすすめ。たとえばWordPressには、業種や目的に応じて選べる有料・無料のテーマが数多く提供されており、デザイン性と機能性を兼ね備えたテンプレートも豊富に存在します。

を活用する@2x.png)

多くのテーマには、お問い合わせフォーム・投稿機能(ブログ)・スマートフォン表示対応などの基本機能があらかじめ実装されているため、追加開発の手間や費用を大幅に削減できるのもメリットだといえるでしょう。

関連記事:コーポレートサイトを制作する際のWordPress・テーマの選び方とは?

また、テンプレートを使用していても、写真・配色・フォントなどの要素を工夫すれば、十分にオリジナリティのあるホームページに仕上げることは可能です。

「すべてをゼロから作る」ことにこだわりすぎず、デザインや構造のベースはテンプレートで合理化し、ブランドの世界観や伝えたいメッセージなど、“自社らしさ”を表現したい部分に予算を集中させることが、賢い選択といえるでしょう。

4.全工程にワンストップ対応できる制作会社に依頼する

ホームページ制作には、企画・設計・デザインからコーディング・システム構築・コンテンツ制作まで、さまざまな工程が必要です。これらを別々の業者に発注すると、進行管理や情報共有の手間が増え、コストが膨らむ原因に。

一方、すべての工程をワンストップで対応してくれる制作会社に依頼すれば、進行管理や情報共有が一本化され、不要なやり取りや認識のズレ、手戻りも起こりにくくなります。ディレクション費も一括で管理できるため、費用の見通しが立てやすく、制作全体の連携もスムーズに進むでしょう。

とくに、初めてホームページを制作する場合や、社内の複数人が関わるプロジェクトでは、窓口が一本化されていることが大きな安心材料になります。さらに、運用・保守・SEO対策まで一貫対応できる体制が整っていれば、公開後の改善や拡張にも柔軟に対応してもらえるでしょう。

まとめ

ホームページ制作の費用は、10万円未満に収まるケースから、構成や機能によっては500万円を超える場合までさまざま。費用にこれだけ幅があるのは、サイトの目的や内容、依頼先の体制によって、必要な作業や専門性が大きく異なるためです。

だからこそ、「どこに費用がかかるのか」を理解し、限られた予算をどう活かすかを考えることが重要です。この記事で紹介した料金早見表や、費用対効果を高める4つのポイントを参考に、目的に合ったホームページを無駄なく実現するためのヒントとしてご活用ください。

ホームページ制作には、戦略設計からデザイン、実装、そして公開後の運用まで、継続的な対応が求められます。JPCでは、こうしたすべての工程を一貫して支援できる体制を整えており、コーポレートサイト・採用サイト・オウンドメディア・ECサイトまで、業種や目的に応じた最適なプランをご提案しています。

さらに、WebマーケティングやSEOの知見も活かし、「作って終わり」ではなく成果につながるサイトづくりを重視しています。初めてのご相談でも、ヒアリングから運用フェーズまでしっかり寄り添いますので、「何から始めればいいかわからない」とお悩みの方も、どうぞお気軽にご相談ください。