2025.10.16

ホームページリニューアルのタイミングとは?成功させるポイントや進め方を解説

ホームページは企業にとって欠かせないツールですが、一度制作して終わりではありません。市場環境やユーザーのニーズ、さらに検索エンジンの基準は常に変化しており、それにあわせて定期的なリニューアルを行うことが求められます。

ただし、あまりに頻繁にサイトを刷新すると、制作費用や社内の作業負担が増え、運営に支障をきたすケースもあります。公開前の準備や設定が不十分な場合には、システム不具合やデータ移行の失敗といったトラブルを招きかねません。

そこで本記事では、ホームページをリニューアルすべきタイミングや、失敗を防ぐための重要なポイントを紹介します。さらに、自社サイトを改善するための手順やSEO対策の考え方も解説しますので、リニューアルを検討している方はぜひ参考にしてください。

目次

ホームページのリニューアルとは?

まずはじめに、「ホームページのリニューアル」とは何を意味するのかを確認しておきましょう。

一般的には、既存のホームページのデザインや構成、コンテンツ、システムを見直し、新しく構築し直すことを指します。単なる部分的な修正や更新にとどまらず、大幅な改善を前提とした制作プロジェクトといえるでしょう。

リニューアルという言葉から、既存の枠組みを残した改修を想像する方もいます。しかし実務では、ゼロから新しいホームページを作成するケースが多く、CMSの導入やSEO対策を含めた全体的な刷新が一般的です。

住宅に例えるなら「リフォーム」ではなく「建て替え」に近いイメージです。本記事でも、コンテンツを整理・更新し、自社サイトを新しく構築することを「リニューアル」として解説していきます。

ホームページをリニューアルすべきタイミング

ユーザーの閲覧環境や検索エンジンのアルゴリズムは常に変化しており、ホームページは数年ごとに見直すことが望ましいとされています。特に以下のような状況では、早めのリニューアルを検討すると効果的です。

- デザインが古くなり、企業のブランドイメージに合わなくなったとき

- 新しい機能を導入したいとき

- ユーザビリティが低下し、離脱率が増えているとき

- 運営や更新作業を効率化したいとき

- 事業内容やサービスを追加・変更するとき

- 最新のWebマーケティングに対応できていないとき

それぞれ詳しく見ていきましょう。

デザインが古くなり、企業のブランドイメージに合わなくなったとき

Webデザインのトレンドは移り変わりが早く、数年前に制作したホームページも、現在では「古い印象」を与えてしまうことがあります。見た目が古く感じられると、ユーザーに「信頼できない会社」「情報が更新されていないサイト」と受け取られるリスクも高まります。

そのため、デザインが時代遅れと判断できる場合は、自社のブランド価値を守るためにも、早期にリニューアルを行うのが得策でしょう。最新のデザインやUIに合わせて刷新することで、企業の信頼性向上や集客効果のアップも期待できます。

新しい機能を導入したいとき

Webマーケティングを強化する過程では、ホームページに新しい機能を追加したいケースが出てきます。代表的な例としては以下のようなものがあります。

- 資料請求フォームを設置する

- チャットボットで問い合わせに対応する

- EC機能を導入する

ただし、既存サイトの設計やシステム構造によっては、これらの追加が難しい場合があります。その際は部分的な改修よりも、リニューアルとして全体を見直した方がスムーズです。

たとえ実装自体が可能でも、無理に組み込むとページ構造が複雑になり、表示速度の低下やトラブルを招く恐れも。特にEC機能のように負荷の大きいシステムを導入する場合は、Web制作会社と相談しながらリニューアルで対応するのが安心でしょう。

ユーザビリティが低下し、離脱率が増えているとき

ページや機能を追加しすぎると、ホームページ全体のユーザビリティが下がってしまうことがあります。ユーザーが不便に感じやすい例としては、以下のようなケースが代表的です。

- ページの読み込み速度が遅い

- スマートフォンで閲覧しにくい

- 必要な情報にたどり着きにくい

このように「使いづらい」と感じられる状態は、リニューアルを検討すべきサイン。特に現在はスマートフォン利用者が圧倒的に多いため、ホームページにはモバイルファーストの設計思想が欠かせません。

モバイルファースト

スマートフォンなどのモバイル端末での利用を最優先に考えること。

ユーザーにストレスを与えない導線設計を実現するには、部分的な修正よりも抜本的なリニューアルが必要になります。

運営や更新作業を効率化したいとき

HTMLベースで手動更新しているホームページは、ページ数が増えるほど管理が複雑になりやすく、担当者に大きな負担がかかります。こうした状況では、CMSを導入してリニューアルすることで運用を効率化できます。

CMS

コンテンツ・マネジメント・システムの略。

Webサイトのテキスト・画像・デザインなどを効率的に管理するためのシステム。

ただし、既存のHTMLサイトをCMSへ移行するには一定の技術力が必要です。自社だけで対応するのが難しい場合は、Web制作会社に依頼し、移行の可否や作業範囲を事前に確認しておくと安心でしょう。

事業内容やサービスを追加・変更するとき

会社の事業内容に追加や変更が生じ、ホームページの掲載内容を大幅に修正しなければならない場合は、既存ページを部分的に改修するよりもリニューアルを行ったほうが効率的です。

とくに、事業内容の変更にあわせて会社のロゴやコーポレートカラーといったCI(コーポレート・アイデンティティ)を刷新するケースでは、社内外に新しい方向性を示すためにも、ホームページリニューアルを検討してみてください。

最新のWebマーケティングに対応できていないとき

ホームページを運営する以上、Webマーケティングで成果を上げたいと考えるのは自然なことです。ところが、次のような課題を抱えている場合は、既存サイトの部分的な修正では十分な対応ができません。

- SEO対策がまったく行えていない

- デザインは整っているが表示スピードが遅い

- CTA(行動喚起)を設置しにくい

SEO

SearchEngineOptimization(検索エンジン最適化)の略。

Webページを検索結果で上位に表示させるための施策のこと。

CTA

CallToActionの略。ユーザーに商品購入や資料請求などの行動を促す仕組み。

これらはホームページの基盤に関わる要素であるため、根本的に改善するにはリニューアルが有効です。最新のWebマーケティング手法に対応した設計へと作り直すことで、集客力やコンバージョン率の向上が期待できるでしょう。

ホームページリニューアルでよくある失敗

ホームページのリニューアルは単なる作業ではなく、大きな制作プロジェクトです。そのため、次のような失敗に直面するケースも少なくありません。

- リニューアルの目的を曖昧にした

- 既存ホームページを十分に分析しなかった

- SEO対策が不十分だった

- リダイレクト設定を行わなかった

- リニューアル後の運用・更新体制を決めていなかった

- 予算を超過してしまった

- スケジュールが遅延した

こうしたリスクを正しく把握し、事前に対策を講じておくことが重要です。ここからは、代表的な失敗とその防ぎ方を解説します。

リニューアルの目的を曖昧にした

デザインが古く感じられるとリニューアルを検討したくなりますが、「なんとなく古いから」「見た目を新しくしたいから」といった漠然とした理由だけで進めると、制作途中で方向性がぶれ、結果として納得できないサイトに仕上がってしまいます。

このような失敗を避けるには、「古いデザインを改善し信頼感を与える」「ユーザビリティを高めてリード獲得数を増やす」といった具体的な目標を設定することが欠かせません。目的を明確にすることで、デザインやコンテンツの方向性も一貫し、リニューアル後の効果を最大化できます。

既存ホームページを十分に分析しなかった

既存ホームページのどの部分が成果を上げているのかを分析せずに、コンテンツや導線をすべて作り替えてしまうと、かえってコンバージョン数が下がる恐れがあります。

実際に重要な要素を削除してしまったり、ユーザー導線を複雑にしてしまったりするのは大きなリスクです。こうした失敗を防ぐには、GoogleAnalyticsやヒートマップツールを活用し、現状サイトの「強み」と「課題」をしっかり把握したうえで、リニューアルに取り組むことが欠かせません。

SEO対策が不十分だった

ホームページをリニューアルする際には、URL構造やページタイトル、コンテンツの内容を見直すことで検索順位を改善できる可能性があります。しかし、SEO対策を軽視するとリニューアル後に順位が下がり、アクセス数や問い合わせが減ってしまうことも。

そのためリニューアルでは、デザインや機能の刷新に加えて、検索エンジン最適化の観点を必ず取り入れることが欠かせません。適切なキーワード選定や内部リンクの整理、メタ情報の設定などを行い、SEO効果を最大化できるよう計画的に進めましょう。

リダイレクト設定をしていなかった

ホームページをリニューアルする際にページURLが変わる場合、旧URLから新URLへのリダイレクト設定(301リダイレクト)を行わなければ、検索エンジンからの評価がリセットされてしまいます。結果として、これまで積み上げてきた検索順位やアクセス数が大きく下がるリスクがあります。

さらに、ユーザーが古いURLをブックマークしているケースも多いため、リダイレクトを設定しないと閲覧できず、ユーザビリティの低下につながります。

301リダイレクト

URLを恒久的に変更する際に利用するリダイレクト方式。検索エンジンに「新しいページに移転した」と正しく伝えられる。

検索エンジンとユーザーの双方にサイトの移行を明確に知らせるためにも、リニューアル時は必ずリダイレクト設定を行いましょう。

リニューアル後の運用・更新体制を決めていなかった

ホームページはリニューアルして公開すれば終わりではなく、継続的な運用が欠かせません。しかし運用・更新体制を事前に決めていないと、リニューアル直後の状態で放置され、せっかくの投資効果が十分に発揮されないままになってしまいます。

リニューアル後の効果を最大化するためには、社内で定期的にコンテンツを更新できる体制を整えることが重要です。あわせて、担当者が使いやすいCMSでホームページを構築し、ニュースやお知らせ、採用情報などを自社で発信できる環境を準備しておくと安心でしょう。

予算を超過してしまった

要件が曖昧なままホームページのリニューアルを始めると、制作途中で追加要件が次々と発生し、当初の予算を大きく超えてしまうことがあります。こうした状況は納期遅延や品質低下にもつながりかねません。

予算の超過を防ぐには、リニューアル開始前に目的や優先順位、必要な機能を明確にしたうえで要件定義を行うことが重要です。あわせて、制作会社に見積もりを依頼し、費用感や追加発生の可能性を事前に確認しておくことで、無駄なコストを抑えながら計画的に進められます。

スケジュールが遅延してしまった

ホームページリニューアルには企画・設計・デザイン・コーディング・テストといった多くの工程があるため、スケジュールが遅延してしまうことは珍しくありません。

Web制作会社側の進行が遅れるケースもあれば、発注側で原稿の準備やデザイン確認に時間がかかることもあり、計画通りに進まない要因は双方に存在します。そのため、あらかじめ余裕のあるスケジュールを組むことが大切です。

さらに、進行状況を定期的に確認し、Web制作会社と密にコミュニケーションを取ることで、遅延リスクを最小限に抑えられます。スケジュール管理を徹底することが、リニューアル成功の大前提といえるでしょう。

ホームページリニューアルの前に決めておくべき8つのポイント

ここまでの内容をふまえると、ホームページをリニューアルする前に明確にしておくべき要素は次の8つです。

- リニューアルの目的・KPI

- ターゲット層

- サイト構成

- 集客戦略

- ドメイン・サーバー構成

- 更新・運用の担当者

- 予算

- スケジュール

それぞれの項目について、どのように決めるべきかを解説します。

1.リニューアルの目的・KPI

まず最初に、「なぜホームページをリニューアルするのか」を明確にしましょう。

「お問い合わせ数を増やす」「ブランドイメージを刷新する」「モバイル対応を強化する」など目的はさまざまですが、その方向性によってサイト設計やデザインの方針は大きく異なります。

また、リニューアル後の成果を客観的に測定するためには、目的に応じたKPIを設定することが欠かせません。たとえば、お問い合わせ数の増加を狙うならコンバージョン数、ブランドイメージの刷新ならSNSでのポジティブな言及数、モバイル対応の強化ならスマートフォンからのコンバージョン率などが具体的な指標として考えられます。

2.ターゲット層

誰に向けたホームページなのか、ターゲット層を明確にすることは非常に重要です。BtoB向けとBtoC向けでは、求められるコンテンツやデザインの方向性が大きく異なります。

さらに、想定するユーザーの年齢層によっても戦略は変わります。若年層がメインであればポップで直感的なデザインが効果的ですが、50代以降が中心なら文字サイズや配色に配慮し、落ち着いたデザインにすることが望ましいでしょう。

ターゲット層を正しく定義しておけば、ユーザーにとって使いやすいホームページを設計できます。Web制作会社に依頼する際は、想定するユーザー像や属性を事前に共有しておくことが大切です。

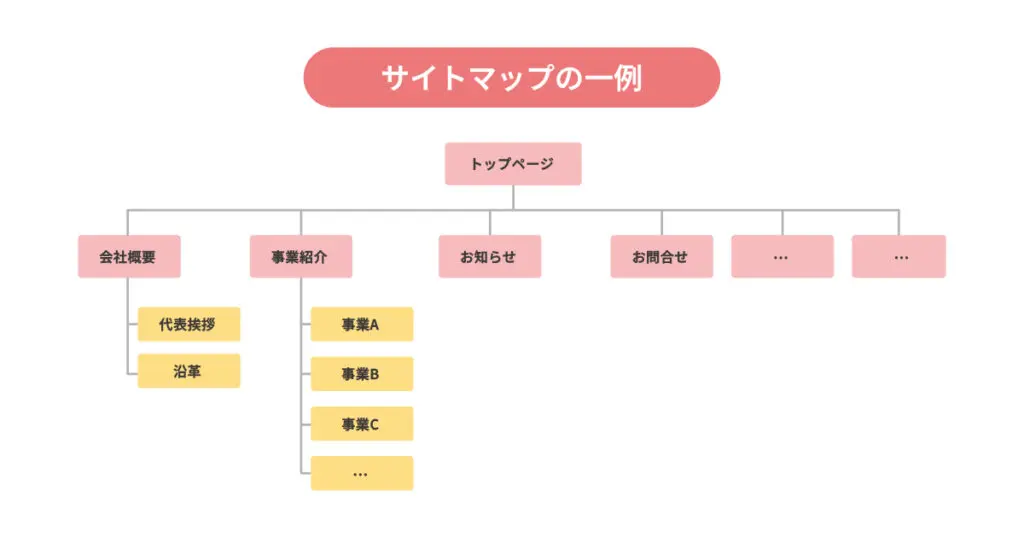

3.サイト構成

ホームページリニューアルの成果を最大化するためには、どの情報をどの順序で、どこに配置するのかを再設計することが重要です。

まずは既存ホームページのページをすべて洗い出し、リニューアル後に残すべき「必要なページ」と削除してよい「不要なページ」を整理しましょう。アクセス数が多いページだけでなく、コンバージョンにつながっているページを残すことも大切。さらに、リニューアル後に追加したい要素や新しいページもリストアップしておきます。

必要なページを明確にしたら、それらをどのように組み合わせてサイト構成を設計するのかを検討します。ユーザーが目的の情報にスムーズにたどり着けるよう、導線を設計し、メニューやカテゴリを整理しましょう。

なお、以下のようにサイトマップを作成すると、リニューアル後の全体構成を可視化でき、社内や制作会社との共有もスムーズに進められます。

4.集客戦略

ホームページを企業の看板として最低限用意するだけであれば、集客戦略を立てる必要はありません。自由な構成やデザインで制作できる点はメリットですが、それでもユーザーの利便性は意識すべきです。

一方で、多くの企業はリニューアル後のホームページをWebマーケティングに活用し、集客につなげたいと考えています。その場合は、主な集客経路を明確にしたうえで、それに適した設計を行うことが欠かせません。代表的な集客戦略としては以下のようなものがあります。

- 検索エンジンでの集客を重視する

- Web広告での集客を重視する

- SNSでの集客を重視する

検索エンジンを中心に集客するなら、SEO対策を軸にしたページ構成やコンテンツ改善が必要です。

Web広告をメインに据える場合は、広告品質を高められるサイト設計が求められます。これは、クリック率やユーザーの検索意図との関連性、誘導先ページの利便性などが広告単価を左右するため。

SNSでの集客を狙う場合は、スマートフォンでの表示を最適化することが特に重要です。さらに、シェアボタンを設置するなど、拡散されやすい仕組みを取り入れると効果的でしょう。

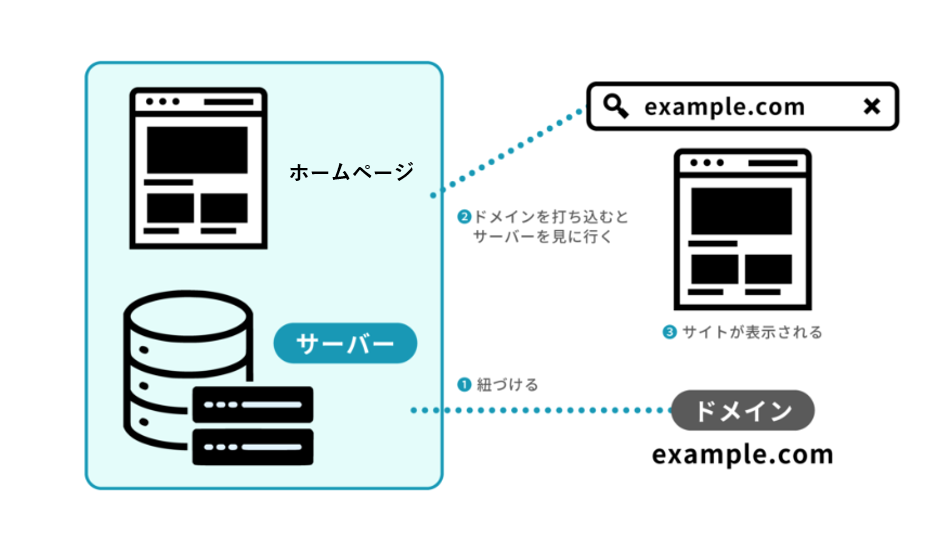

5.ドメイン・サーバー構成

技術的な要素ではありますが、ホームページをリニューアルする際にはドメイン・サーバー構成の検討が欠かせません。

ドメイン

○○.comや☆☆.co.jpなど、ホームページを識別するための情報で、インターネットにおける住所のようなもの。

サーバー

ネットワークを通じてデータを提供するコンピュータ。ホームページのファイルはサーバーに格納される。

ドメインとサーバーの関係性は、次の図のようになっています。

ホームページをリニューアルする場合、ドメイン・サーバーを既存ホームページと同一にするのか変更するのかを検討しなければなりません。

先述したとおり、リニューアル前後でドメインを変更する場合は、旧URLから新URLへのリダイレクト設定が必須です。

一方、同じドメインを使用するものの、サーバーだけ変更する場合は、「DNS」の書き換え作業が必要になります。

DNS

DomainNameSystemの略。ドメインを入力した際に正しいWebサイトを表示できるようにするための仕組み。

また、同じドメインとサーバーを利用する場合でも、既存ページではなく新しいホームページを正しく表示させるための設定が必要です。どの方法を選択すべきかは技術的な判断が伴うため、システム面に詳しいWeb制作会社へ相談するのが安心でしょう。

6.更新・運用の担当者

先述したように、リニューアル直後の状態でホームページを放置してしまうケースは少なくありません。せっかく制作したとしても、情報が古いままではユーザーからの信頼を得られず、集客や問い合わせにもつながりにくくなります。

このような失敗を避けるためには、リニューアルを検討する段階で更新・運用を担う担当者を明確に決めておくことが重要です。さらに、その担当者のWebスキルで対応できる仕組みを整えたホームページにしておけば、公開後も継続的に情報発信や改善が行えます。

7.予算

ホームページのリニューアルに必要な予算は、ページ数や実装する機能によって大きく変動します。

たとえば、5ページ前後の小規模なホームページで基本的なデザイン・コーディングを制作会社に依頼する場合は、40万〜60万円程度が相場です。

一方、10〜20ページ規模の中型サイトを制作する場合は、70万〜150万円程度が一般的。さらに、写真・動画撮影、インタビューや原稿作成、SEO対策まで含めて外注するなら、200万〜300万円規模になるケースも珍しくありません。

クオリティや集客効果をしっかり担保したいのであれば、150万〜300万円程度の予算を見込んでおくと安心でしょう。リニューアルの目的や必要機能を整理し、制作会社に見積もりを依頼して比較検討することが重要です。

8.スケジュール

一般的なホームページをリニューアルする場合、最短でも1ヶ月、通常は2〜3ヶ月程度の制作期間が必要です。規模が大きいホームページや、システム開発を伴うECサイトのリニューアルでは、半年〜1年程度かかるケースも少なくありません。

早く公開したいという気持ちは自然ですが、あまりに短い制作期間を設定すると、設計やテストが不十分になり、トラブルや品質低下の原因になります。余裕をもったスケジュールを立て、制作会社と進行管理を共有しながら進めることが、リニューアル成功のポイントです。

ホームページリニューアルに関するよくある質問

ホームページをリニューアルする際は検討すべき要素が多く、どう進めればいいのかわからず悩む方も少なくありません。ここでは、以下に実際に寄せられる以下の質問に回答します。

- Web制作会社にはいつ相談するべき?

- 既存ホームページのコンテンツは活用できる?

- 現実的な予算・スケジュールはどのくらい?

- ホームページのURLも変更していい?

- リニューアル中はホームページが表示できない?

- メールの送受信に影響は出る?

Web制作会社にはいつ相談するべき?

ホームページリニューアルに着手する前に検討すべきことは数多くあるため、リニューアルの必要性を感じた時点で、できるだけ早く制作会社へ相談するのがおすすめです。一般的には 公開希望日の3〜6ヶ月前 を目安に動き出すと安心です。

とくに、以下のようなケースに該当する場合は、早めに相談を進めましょう。

- 公開スケジュールが決まっている(例:数ヶ月後の新商品発売に合わせたい)

- 社内での調整や承認に時間がかかりそう

- 20ページを超える大規模サイトのリニューアルを予定している

既存ホームページのコンテンツは活用できる?

ホームページをリニューアルする場合でも、既存コンテンツを無駄にする必要はありません。特に文章コンテンツはリライトを前提に最大限活用することで、SEO効果を引き継ぎながら改善できます。

一方で、ホームページの印象を大きく変えたいときは、写真や動画を更新するのがおすすめです。社屋や施設の外観、代表者や社員の写真などは、リニューアルを機に撮り直すことで、より新鮮で信頼感のあるサイトに仕上げられます。

現実的な予算・スケジュールはどのくらい?

ホームページのリニューアルに必要な予算やスケジュールは、サイトの規模や実装する機能によって大きく変わりますが、次の表を目安にしてみてください。

| 規模 | 予算 | スケジュール |

|---|---|---|

| 5ページ前後の小規模ホームページ | 40万円〜 | 最短1か月~ |

| 10〜20ページの中規模ホームページ | 70万円〜150万円程度 | 2~3か月 |

| 20ページ以上の大規模ホームページECサイト | 150万円〜300万円程度 | 半年~1年 |

小規模なホームページであれば比較的短期間・低コストでリニューアルできますが、大規模サイトやECサイトの場合はシステム開発やデータ移行も伴うため、時間も費用もかかります。目的や必要機能を整理したうえで、余裕を持った予算とスケジュールを確保することが大切です。

ホームページのURLも変更してもいい?

リニューアルに伴ってURLを変更することは技術的には可能です。ただし、記事前半でも触れたように、URLを変更すると検索エンジンからの評価がリセットされるおそれも。さらに、旧URLをブックマークしていたユーザーがアクセスできなくなるといった問題も発生します。

旧URLから新URLへ301リダイレクトを設定すれば、一定の評価を引き継ぐことは可能ですが、完全に移行できるわけではありません。そのため基本的には、既存のURLを活かす方向で検討するのが安心です。

どうしてもURL変更が必要な場合は、SEOに精通したWeb制作会社に相談し、リスクを最小限に抑える方法を検討しましょう。

リニューアル中はホームページが表示できない?

リニューアル作業は開発用のテスト環境で行い、完成後に本番環境へ切り替えるのが一般的です。そのため基本的にはリニューアル中も旧ホームページが表示され、ユーザーが閲覧できなくなることはありません。

ただし、新ホームページへの切り替え当日は数時間から半日ほど表示が不安定になるケースがあります。こうした影響を最小限に抑えるためには、あらかじめユーザーへ告知し、アクセス数が少ない時間帯や日程を選んで切り替えを行うと安心です。

メールの送受信に影響は出る?

ホームページのリニューアル自体でメールの送受信が止まることはありません。ただし、以下の条件に当てはまる場合は影響が生じる可能性があります。

- ホームページリニューアルに伴い、Webサーバーだけでなくメールサーバーも移転する場合

- ホームページリニューアルに伴い、ドメインを移管する場合

メール関連への影響を避けたい場合は、制作会社にあらかじめ相談し、メールサーバーやドメインを変更せずにリニューアルを進めれば問題ありません。どうしても変更が必要な場合は、移行手順を綿密に確認し、テスト環境で送受信チェックを行ってから切り替えると安心です。

ホームページをリニューアルする手順

ここまで紹介したポイントをふまえ、実際にホームページをリニューアルする際の手順を確認していきましょう。

- リニューアルの目的の明確化

- 現状のホームページの課題抽出

- 要件定義

- 制作会社選び

- 構成・ワイヤーフレーム作成

- コンテンツ制作

- デザイン・コーディング

- 最終確認・テスト

- 公開・運用

それぞれのステップで何をすべきかを理解しておくことで、スムーズにリニューアルを進められます。

1.リニューアルの目的の明確化

まずは「なぜホームページをリニューアルするのか」を社内で明確にすることが出発点です。目的が定まっていなければ、制作会社に依頼しても方向性がぶれてしまい、納得のいく成果を得にくくなります。

リニューアルの目的を明確にしておけば、Web制作会社から具体的かつ効果的な提案を受けられるため、費用やスケジュールの精度も高まります。

2.現状のホームページの課題抽出

次に、現在のホームページが抱える課題を洗い出し、目的とのギャップを明確にしましょう。具体的な例としては以下のようなものがあります。

- スマホユーザーのアクセスを集めたいのに、スマートフォン表示に対応していない

- 若年層からの問い合わせを増やしたいのに、デザインが古い印象を与えている

- リード獲得を目指しているのに、CTAを増やしにくいシステムでWebマーケティングが進められない

- 検索エンジン経由で集客したいのに、SEO対策がまったく施されていない

課題は一つに絞る必要はありません。思いつくものをすべて挙げておくことで、リニューアルの方向性を明確にしやすくなります。

3.要件定義

現状のホームページで課題を抽出したら、リニューアル後のホームページに求める要件を具体的に定義しましょう。課題と要件を対応させると、制作会社にも明確に意図が伝わります。

| 現状の課題 | 要件定義 |

|---|---|

| スマートフォン表示に対応していない | レスポンシブデザインで制作する |

| デザインが古臭い | トレンドを取り入れたWebデザインに刷新する |

| CTAを増やしづらい | CTAをテンプレート化できるCMSを導入する |

| SEO対策ができていない | SEOを考慮したページ構成にする運用フェーズでもSEO対策しやすい構造にする |

要件を明確にすることで、リニューアルの目的に沿ったホームページを効率よく構築でき、成果につながりやすくなります。

4.制作会社選び

リニューアル後のホームページに求める要件が決まったら、複数のWeb制作会社に相談し、技術的に対応可能かどうかや制作費用の目安を確認しましょう。

依頼先を選定する際は、次のポイントをチェックすると安心です。

- 自社が求める要件に対応できる技術を持っているか

- 制作実績が豊富で、似た業種や規模の事例があるか

- カメラマンやライターなど関連スタッフも手配してもらえるか

- 提示された見積額が適正かどうか

- 納品スケジュールが現実的かどうか

これらを踏まえて比較検討すれば、自社の目的や予算に合ったWeb制作会社を選びやすくなります。

5.構成・ワイヤーフレーム作成

依頼するWeb制作会社を決定したら、次は構成(サイトマップ)やワイヤーフレームを作成します。

サイトマップとは、ホームページ全体のページ構成を可視化したもの。一方、ワイヤーフレームは各ページのデザイン要素を簡略化して示すレイアウト設計図であり、コンテンツの配置や導線を確認できます。

この後の制作工程は、基本的にサイトマップとワイヤーフレームに沿って進行します。そのため、大規模な修正や変更がある場合は、この段階までに必ず制作会社へ伝えておきましょう。

6.コンテンツ制作

ホームページの全体構成が固まったら、次はコンテンツ制作に取りかかります。文章(原稿)、画像、動画といったWebページに掲載する素材を用意していきましょう。

社内で作成することも可能ですが、クオリティを重視するならWeb制作会社に依頼し、プロのライターやカメラマンを手配してもらうのがおすすめです。信頼性の高いコンテンツを整えることで、リニューアル後のサイト価値を大きく高められます。

7.デザイン・コーディング

素材が揃ったら、ワイヤーフレームをもとにWebデザイナーがビジュアルデザインを作成します。この段階での大規模な修正は難しいため、必要な要望は早めに伝えておきましょう。細かな微調整であれば、この工程でも対応可能です。

デザインが確定したら、コーダーがHTML・CSS・JavaScriptなどを用いてWeb上で閲覧できるように構築していきます。これがコーディングです。デザインを正確に再現する工程であるため、基本的にはコーダーに任せて進めれば問題ありません。

8.最終確認・テスト

コーディングが完了するとホームページはほぼ完成となります。公開前に必ず最終確認とテストを行い、以下のポイントをチェックしましょう。

- デザイン・文言・写真に誤りがないか

- スマートフォンやタブレットなど各デバイスでレイアウトが崩れず表示されるか

- フォーム送信やリンクが正しく動作しているか

Web制作会社側でも確認作業は行いますが、社内でも複数人でチェックすると安心です。異なる視点で確認することで、見落としを防ぎ、リニューアル後の品質をより高められます。

9.公開・運用

最終確認が終わったら、いよいよリニューアルしたホームページを正式に公開します。

公開作業はWeb制作会社が対応する場合もあれば、社内のシステム担当者が行う場合もあります。直前に慌てないよう、誰が作業を担当するのかを事前に確認しておきましょう。

また、公開して終わりではなく、アクセス解析やSEO対策を継続的に実施しながら運用することが大切です。定期的に更新や改善を行うことで、リニューアルの効果を最大限に発揮できます。

ホームページのリニューアル後にやるべきこと

リニューアルが完了した後に対応すべきことは、大きく3つに分けられます。

- リニューアルのお知らせ

- リダイレクトなど、SEOへの影響を確認

- 効果測定・改善

それぞれ対応すべきポイントを見ていきましょう。

リニューアルのお知らせ

ホームページをリニューアルしたら、既存の顧客や取引先、SNSフォロワーに対して「ホームページを刷新したこと」を積極的に発信しましょう。主な発信手段は以下のとおりです。

- ホームページのお知らせ機能

- メールマガジンやLINE配信

- SNS投稿

- プレスリリースの配信

能動的に情報を届けることで、新しいホームページを認知してもらいやすくなります。また、デザインや理念を刷新した背景や、使いやすくなったポイントを紹介することで、ブランドイメージの向上やユーザビリティの理解促進にもつながります。

さらに、検索エンジンに対してもリニューアルを通知することが大切です。たとえば、GoogleにはGoogleサーチコンソールからXMLサイトマップを再送信し、新しいページ構成を正しく伝えておきましょう。

リダイレクトなど、SEOへの影響を確認

リニューアルに伴いURL構造が変わった場合は、旧URLから新URLへの301リダイレクトが正しく機能しているかを必ず確認しましょう。設定が不完全だと検索エンジンからの評価が引き継がれず、アクセス数が大きく下がるリスクがあります。

また、リニューアル後は検索エンジンの順位が一時的に変動することもあります。数ヶ月はGoogleサーチコンソールやアクセス解析ツールで順位やアクセス数を定期的にチェックし、下落傾向が続く場合はコンテンツ改善や内部リンクの見直しなど、追加のSEO施策を検討することが重要です。

効果測定・改善

ホームページは公開して終わりではなく、公開後の運用フェーズこそが本番です。リニューアルの目的や設定したKPIが達成できているかを効果測定し、数値に基づいて改善を重ねていきましょう。

アクセス解析ツールやGoogleサーチコンソールを活用すれば、アクセス数やコンバージョン率、検索順位などを定期的に確認できます。公開後のデータを分析しながら、必要に応じてコンテンツ更新やSEO対策を実施することで、リニューアルの効果を長期的に高められます。

ホームページリニューアルの制作事例

最後に、JPCが手がけたホームページリニューアルの事例をいくつか紹介します。

- コーポレートサイトのリニューアル

- ブランドサイトのリニューアル

- リクルートサイト(採用サイト)のリニューアル

- 商品紹介サイトのリニューアル

- ランディングページ(LP)のリニューアル

コーポレートサイトのリニューアル事例

食品関連企業のコーポレートサイトをリニューアルした事例です。

ブランドイメージを効果的に伝えるため、コンテンツを充実させ、洗練されたデザイン設計を意識してフルリニューアルを実施しました。

また、採用ページを独立させるなどリクルート面での改善も行い、企業全体の情報発信力を高めた点が大きなポイントです。

ブランドサイトのリニューアル事例

こちらは、お客様自身で制作されたブランドサイトをリニューアルした事例です。

出典:MIYUKA

もともとレスポンシブデザインに対応していなかったため、スマートフォンやタブレットで閲覧しにくい点が課題となっていました。

リニューアルではユーザーの見やすさを重視し、レスポンシブデザインを導入。複数の商品が展開されているサイトでしたが、それぞれの製品の特徴がわかりやすく伝わるようにデザインを改善しました。ブランドイメージを整理するとともに、ユーザビリティ向上を実現した事例です。

リクルートサイト(採用サイト)のリニューアル事例

こちらはリクルートサイト(採用サイト)をリニューアルした事例です。

コンテンツの企画からデザイン、コーディングまでをJPCがワンストップで対応しました。ユーザビリティを意識して導線を整理し、あわせて更新しやすいCMSを導入しています。

デザイン面では、既存の動画やパンフレットのイメージと乖離しないよう配慮しつつ、新しさを感じられるレイアウトを採用しました。さらに、会社の雰囲気が伝わるよう社員の画像を多く活用し、スマートフォンでも快適に閲覧できるサイトに仕上げています。

商品紹介サイトのリニューアル事例

こちらは、健康機器の商品紹介サイトをリニューアルした事例です。

出典:ファイテン健光浴シャワー

下層にあった2ページを一つの製品ページにまとめたいという要望があったため、タブ切り替えを採用し、情報量の多いコンテンツでも見やすく整理できるデザインに改善しました。

また、当社の撮影スタジオにてモデル撮影や機器撮影を実施。ビジュアル面でも商品の魅力がしっかり伝わるよう工夫しています。

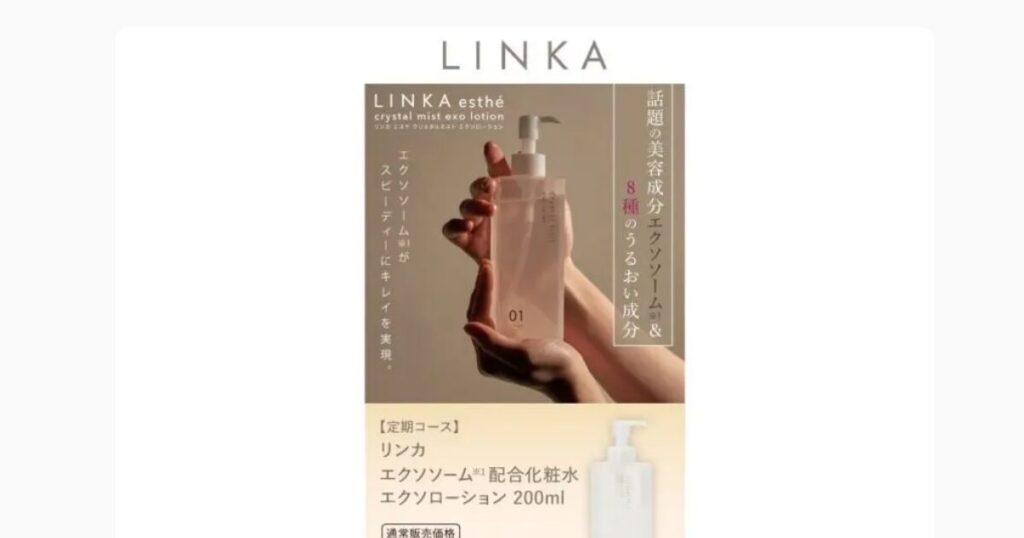

ランディングページ(LP)のリニューアル事例

こちらは、美容化粧水のランディングページ(LP)をリニューアルした事例です。

商品の特徴を効果的に訴求しつつ、ユーザーが内容を理解しやすいよう構成を見直しました。支給素材をベースにデザインを行い、各セクションごとに背景色を変えることで、見やすさと読みやすさを重視しています。

リニューアルの目的が「購入数の増加」であったため、常時購入ボタンが表示されるように構築した点も大きなポイントです。さらに、商品撮影についても当社がワンストップで対応し、ビジュアル面でも説得力を高めています。

まとめ

ホームページを定期的にリニューアルすることは、企業の成長や集客において非常に重要です。ただし、何も準備せずに進めてしまうと、検索順位の下落やユーザー利便性の低下など、さまざまなトラブルを引き起こす可能性があります。

リニューアルを成功させ、Webマーケティングを加速させるためには、本記事で紹介したポイントを意識しながら計画的に進めることが大切です。

JPCでは、これまで数多くのホームページリニューアルを手がけてきました。Webデザインや写真撮影はもちろん、ドメイン・サーバー設定やSEO対策までワンストップで対応可能です。リニューアルをご検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。