2025.07.24

クリニック・病院のホームページ制作費用の相場とは?料金を抑えるコツも紹介

クリニックや病院がホームページを制作する目的は、集患からクリニックの強みや診療科目の周知、採用情報の発信などさまざまです。しかし、「実際にどのくらいの制作予算を確保すればいいか」「どの制作会社を選べば、費用対効果が高いホームページに仕上がるのか」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、クリニックのホームページ制作にかかる費用相場や、制作料金を抑えるためのコツ、活用できる補助金制度まで、Web制作会社の視点から詳しく解説します。制作会社選びの重要なポイントについても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

クリニック・病院のホームページを制作するメリット・効果

クリニックがホームページを制作することで、以下4つのメリットが期待できます。

- 効率よく集患できる

- クリニック・病院の特徴・強みを伝えやすい

- 信頼性を向上させられる

- 採用活動に役立てられる

これらのメリットについて、詳しく解説していきます。

効率よく集患できる

クリニックがホームページを制作することで、新規患者の来院を促進する集患効果が期待できます。現在、多くの人が医療機関を探す際にスマートフォンや検索エンジンを活用しているため、SEO対策を施したWebサイトを用意することで、地域の潜在患者にアプローチしやすくなります。

さらにホームページ内にオンライン予約システムや予約フォームを設置しておけば、24時間いつでも予約を受け付けることが可能です。患者の利便性が大幅に向上するだけでなく、電話対応の負担が減り、予約管理のミスも防ぎやすくなります。

クリニック・病院の特徴・強みを伝えやすい

クリニックのホームページがあれば、診療科目や導入している医療機器、得意とする検査や治療方法など、他院との差別化につながる情報を具体的に発信することが可能に。また、院長や医師の専門分野や経歴を掲載することで、患者に対して専門性や安心感を伝えられます。

加えて、動画を活用することで、院内の雰囲気や診療の流れを視覚的に紹介できます。たとえば、診察室や待合室の様子を映像で見せることで、初めて来院する患者の不安を和らげる効果が期待できるでしょう。

信頼性を向上させられる

クリニックのホームページは、患者との信頼関係を構築する窓口としても機能します。ホームページ上で診療理念や治療方針を具体的に示し、クリニックの姿勢を丁寧に伝えることで、患者の心に響く情報提供が可能に。特に、医療サービスの質や診療実績を具体的に記載することで、専門性をアピールしながら患者の信頼を得る土台を築けます。

また、診療時間や休診日、予約方法といった実用的な情報をわかりやすく提供することで、患者がスムーズに受診計画を立てやすくなるでしょう。こうした利便性は新規患者の来院促進だけでなく、既存患者が継続的に利用するモチベーションにもつながります。患者にとって必要な情報が整然と整理されていることで、クリニックの運営姿勢が信頼に値するものだと認識されやすくなります。

採用活動に役立てられる

自院のホームページ上に採用ページを設けることで、中長期的に求人を掲載できます。

求人サイトでは募集期間に応じて費用が発生しますが、自院のホームページに採用ページを設ければ、制作費用の他は運営維持費のみで、採用情報を常時掲載し続けられます。また、募集職種や勤務条件の変更を手軽に行えるのもメリットです。

採用ページには、職場の写真や実際の仕事内容を掲載することで、求職者が応募しやすくなるでしょう。

クリニック・病院向けのホームページ制作の費用相場

クリニックのホームページ制作費用は、30万円から300万円と幅があります。この価格差は、必要なページ数やデザインのオリジナル度、実装する機能の量、SEOの導入度合いなどによって生じます。具体的な価格帯ごとの特徴を見ていきましょう。

また、診療予約システムを導入する場合は、以下の制作費用に加え、初期費用として無料〜50万円、月額費用として数万円程度がかかる点にも注意してください。

30万円~50万円

30万~50万円の価格帯では、WordPressの有料テーマを使用したベーシックなホームページ制作が可能です。診療案内やクリニック紹介、アクセス情報など、基本的な内容を10ページ程度まで掲載できます。デザインはテンプレートベースとなりますが、クリニックの雰囲気を伝える写真撮影や、医療サービスの説明文作成にも対応していることがほとんど。

制作費用の内訳は以下のとおりです。

| 費用項目 | 費用 |

|---|---|

| ディレクション費用 | 10万円程度 |

| サイト制作費用 | 10万~20万円程度 |

| ライティング・写真撮影 | 各5万円程度 |

50万~100万円

50万~100万円の価格帯では、クリニックの特徴を活かしたオリジナルデザインのホームページが制作できます。20ページ程度の規模で、診療内容の詳細やスタッフ紹介、施設案内などの充実したコンテンツが展開可能。WordPressテーマをカスタマイズすることで、クリニックの個性を引き立てる設計が可能になるでしょう。

制作費用の内訳は以下を目安にしてください。

| 費用項目 | 費用 |

|---|---|

| ディレクション費用 | 20万円程度 |

| サイト制作費用 | 20万円程度 |

| コーディングやコンテンツ制作費用 | 20万~30万円程度 |

100万~300万円

100万〜300万円の価格帯では、完全オリジナルデザインのホームページを制作できます。WordPressを活用することで、「お知らせ」「事例紹介」「ブログ」などの用途別投稿機能(カスタム投稿タイプ)が実装可能に。

さらに、マーケティング戦略を含んだ提案をしてくれるWeb制作会社に依頼すれば、集患に効果的なホームページを制作してもらえるでしょう。

制作費用の内訳は以下を参考にしてください。

| 費用項目 | 費用 |

|---|---|

| ディレクション費用 | 30万円以上 |

| デザイン制作費用 | 30万円以上 |

| コーディングやコンテンツ制作費用 | 数十万円程度 |

| 戦略設計費用 | 10万円以上 |

| カスタム投稿タイプの追加開発やテスト費用など | 数十万円程度 |

ホームページの制作費用以外にかかる料金

ホームページ制作では、初期費用だけでなく、運用に伴う以下のような追加コストが発生します。

- レンタルサーバー費用

- ドメイン費用

- コンテンツ更新費用

- 予約システムの維持費

- SEO対策費用

これらの費用をあらかじめ把握しておくことが、予算の効率的な管理や、運用トラブルの防止につながります。

レンタルサーバー費用

ホームページをインターネット上で公開するためには、レンタルサーバーが必要です。料金は月額数千円から数万円程度が一般的で、アクセス数や必要な機能によってさまざま。安定性やセキュリティに優れたサーバーを選ぶことで、信頼性の高い運用が可能になります。

ドメイン費用

独自ドメインを使用する場合、年間で数千円から1万円程度の費用がかかります。独自ドメインは、クリニックの信頼性やブランディングにも効果的。適切なドメイン名を選ぶことで、SEO効果を高めることも期待できます。

コンテンツ更新費用

診療時間の変更やお知らせの追加など、コンテンツの更新を制作会社に依頼する場合、更新作業ごとに料金が発生します。頻繁に依頼する場合は、年間で数万円から数十万円の予算を見積もっておくとよいでしょう。

予約システムの維持費

オンライン予約システムを導入している場合、その維持費用が必要に。システムの規模や機能によりますが、月額で数千円から数万円程度が目安になります。患者の利便性向上に直結するため、導入前にコストと効果を比較検討することが大切です。

SEO対策費用

検索順位を上位に維持するためのSEO対策も、ホームページ運用には欠かせません。特に医療分野は競合が多いため、継続的なSEO対策が重要です。

SEO対策を専門業者に依頼する場合、月額数万円から数十万円程度が必要になります。

クリニック・病院のホームページ制作の依頼先別の特徴

クリニックのホームページ制作を依頼する場合、主に「制作会社」と「フリーランス」の2つの選択肢があります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、特徴を把握したうえで適切な依頼先を選ぶことが重要です。

制作会社の場合

制作会社に依頼する最大の利点は、技術力の高いプロが対応してくれる点です。デザインや実装の質が安定しており、複雑な機能にも柔軟に対応してもらえます。

ただし、制作会社の規模によって費用相場が以下のように異なります。

| 制作会社に規模 | 費用の目安 |

|---|---|

| 小規模な制作会社 | 20万~50万円程度 |

| 中堅の制作会社 | 50万~100万円程度 |

| 大手の制作会社 | 100万~300万円程度 |

中堅から大手の制作会社では、マーケティングの知見や実績が豊富な場合が多く、集患効果を狙ったホームページ制作が期待できるでしょう。納期や品質の管理がしっかりしている点も魅力です。

フリーランスの場合

フリーランスに依頼する場合の最大の魅力は、費用を大幅に抑えられる点です。10万〜20万円程度の予算でホームページ制作が可能で、予算が限られている場合におすすめ。また、クラウドソーシングを利用すれば、気軽に依頼できる点もメリットです。

しかし、フリーランスの実力は玉石混交である点には注意が必要です。制作物のクオリティにばらつきが出る可能性があるだけでなく、医療広告ガイドラインへの対応が必須となるクリニックのホームページ制作の場合、知識や経験の不足によりリスクが高まることも考えられます。

クリニック・病院のホームページ制作・運用費用を抑える3つの方法

クリニックのホームページ制作や運用にかかる費用を抑えるためには、以下の3つの方法を検討してみてください。

- 必要な機能を絞り込む

- 対応可能な作業は自院で行う

- CMSを活用する

それぞれの具体的な実践方法と注意点について見ていきましょう。

1.必要な機能に絞り込む

ホームページ制作の初期段階で、自院にとって必要な機能を明確にすることが大切です。

たとえば、予約システムを導入する際は、電話予約が主流の診療科かオンライン予約が求められる診療科かを判断する必要があります。また、ユーザー管理システムが不要であれば、その分の費用を抑えることが可能に。

ただし、機能の充実度は患者の利便性や集患効果に直結するため、予算に余裕がある場合には、将来的な拡張性を見据えた機能追加を検討することをおすすめします。

2.対応可能な作業は自院で行う

院内で対応できる作業を見極めることで、外注費用を削減できます。

たとえば、診療案内の文章作成や写真撮影は、クリニックのスタッフが対応することで費用を抑えられるでしょう。

ただし、高品質で訴求力の高いテキストや写真を求める場合は、プロに依頼することをおすすめします。特に、デザインやコーディングといった専門性の高い作業は、プロに依頼するのが賢明です。

3.CMSを活用する

WordPressなどのCMS(コンテンツ管理システム)を活用すると、診療時間の変更やお知らせの追加などの更新作業を院内で行えるため、外部への依頼頻度を減らすことが可能に。ホームページ制作後の運用コストを大幅に抑えられます。

また、CMSは直感的な操作が可能なため、専門知識がなくても簡単に運用できます。これにより、患者への迅速な情報提供が可能となり、信頼感の向上にもつながるでしょう。

クリニック・病院のホームページ制作に使える補助金

クリニックのホームページ制作費用を抑える手段として、「持続化補助金」や「事業再構築補助金」の活用が挙げられます。それぞれの概要や注意点を解説します。

持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、クリニックのような小規模事業者が販路開拓や業務効率化のために利用できる補助金です。この補助金では、ホームページ制作や機能の導入にかかる経費の一部が支援対象となります。

- 補助金額:通常枠で上限50万円

- 補助率:対象経費の3分の2まで

ただし、申請には「経営計画書」と「補助事業計画書」の作成が必要となり、審査の結果次第では不採択となる可能性も。補助事業後には、取り組み内容を報告する実績報告書の提出が求められます。

参考:小規模事業者持続化補助金<一般型>第13回公募公募要領2023年8月|全国商工会連合会

事業再構築補助金

事業再構築補助金は、ホームページ制作を「新分野展開」や「業態転換」などの事業再構築の一環として実施する場合に補助対象となります。ただし、単独のホームページリニューアルは補助の対象外。申請にあたっては、認定支援機関による事業計画の確認が必要です。また、事業終了後の3〜5年間で付加価値額を年平均3〜5%以上増加させるという要件も課されます。

補助率や補助上限額は、成長分野進出枠(GX進出類型など)を含む申請類型ごとに大きく異なります。そのため、自社の状況に適した申請枠を選択し、計画の実現性や成長の見込みを丁寧に示すことが重要です。

参考:中小企業庁「事業再構築補助金」公式サイト

中小企業庁「事業再構築補助金 公募要領(2025年度版)」

クリニック・病院がホームページ制作会社を選ぶ際の注意点

クリニックのホームページ制作を依頼する際は、費用だけでなく制作会社の実績やサポート体制を確認することが重要です。以下のポイントを参考に、適切な制作会社を選びましょう。

- 費用の安さだけで判断しない

- WordPress構築への対応を確認する

- 制作後のサポート体制を確認する

- 医療広告ガイドラインに対応しているか確認する

それぞれの注意点について詳しく解説していきます。

費用の安さだけで判断しない

ホームページ制作会社を選ぶ際、費用の安さに目が行きがちですが、それだけで判断するのは避けたほうがいいでしょう。では、どのような点を重視すべきかを以下に解説します。

目的を理解して制作してくれるか

クリニックのホームページは、診療内容や医師の情報をわかりやすく伝え、新規患者の来院につなげることが重要です。そのため、クリニックのホームページ制作を依頼する際は、この目的に沿った提案をしてくれるホームページ制作会社かどうかを確認することが大切です。

具体的には、次のポイントをチェックしましょう。

- クリニック向けの制作実績があるか

- 使いやすいデザインになっているか

医療業界特有のニーズを理解している会社であれば、適切な内容とデザインを提供してくれるでしょう。また、検索エンジンからの流入を増やすためのSEO対策や、患者が使いやすいサイト設計になっているかどうかも確認してみてください。

ターゲットに合わせたWebデザインが可能か

ホームページのデザインは、見た目の美しさだけを追求するのではなく、ターゲットユーザーのニーズや心理に寄り添った設計が重要です。特に、クリニックのホームページでは、来院を検討している患者の不安や疑問を和らげるデザインを心がけることが求められます。

たとえば、落ち着いた色合いを採用することで視覚的なストレスを軽減し、余白を活かしたレイアウトを採用することで、情報をわかりやすく整理できます。また、院内の写真を適切に配置することで、清潔感や安心感を視覚的に伝えられるでしょう。

利用者の獲得につながるUI/UXが設計できるか

患者がホームページをストレスなく利用できるようにするためには、ユーザビリティを重視した設計が不可欠です。以下のような要素をチェックしてみてください。

- 症状や診療科目を検索できる機能

- 予約システムへのアクセスのしやすさ

- スマートフォンでの表示最適化

特に予約フォームは、入力項目を必要最小限に抑え、高齢者でも操作しやすいデザインにすることが離脱率の低減につながります。また、診療時間やアクセス情報をわかりやすく配置し、患者がスムーズに受診できる環境を整えることが大切です。

WordPress構築に対応しているか確認する

WordPressでホームページを制作することで、診療情報や医療コラムの更新作業を自院で簡単に行えるようになります。

また、WordPressはSEOに配慮した設計がされているため、診療科目やサービス内容ごとにカテゴリーを設定すれば、検索エンジンからの評価向上が期待できます。

カテゴリー設定がSEOに効果的な理由

WordPressでカテゴリーを設定することで、サイト構造が明確になり、検索エンジンがコンテンツの関連性を把握しやすくなるため、SEO効果が期待できます。

継続的なコンテンツの更新とカテゴリ設定によってサイト全体の評価を高められれば、検索エンジンからの流入を見込めるようになるため、WordPressの構築に対応しているホームページ制作会社を選ぶことをおすすめします。

制作後のサポート体制を確認する

ホームページは公開して終わりではなく、継続的な運用とメンテナンスが求められます。診療時間の変更や新サービスの告知など、最新情報を迅速に反映することが患者の信頼を保つためのポイントに。そのため、制作会社のサポート体制を事前に確認しておくことが重要です。

具体的なサポート内容として、以下をチェックしておきましょう。

- 緊急時の対応スピード

- 更新作業の代行が可能か

- システム障害へのサポート体制

特にクリニックのホームページは患者の信頼に直結するため、ホームページ制作会社のサポート体制を慎重に確認することが大切です。

医療広告ガイドラインに対応しているか確認する

医療広告ガイドラインは、厚生労働省が定めた「医業若しくは歯科医業または病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」の通称です。患者に誤解を与えないよう、クリニックが発信できる情報について、細かい規定が設けられています。

治療の効果や症例写真の掲載方法、医師の経歴の表示方法などの具体的なルールがあり、これらの規定に違反すると、行政指導や罰則の対象となる可能性も。そのため、クリニックのホームページ制作においては慎重に対応する必要があります。

医療広告ガイドラインを熟知し、適切に対応できるホームページ制作会社を選ぶことで、ガイドラインに沿った適切なコンテンツ制作や、定期的な更新にも対応してもらえるでしょう。

参考:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)|厚生労働省

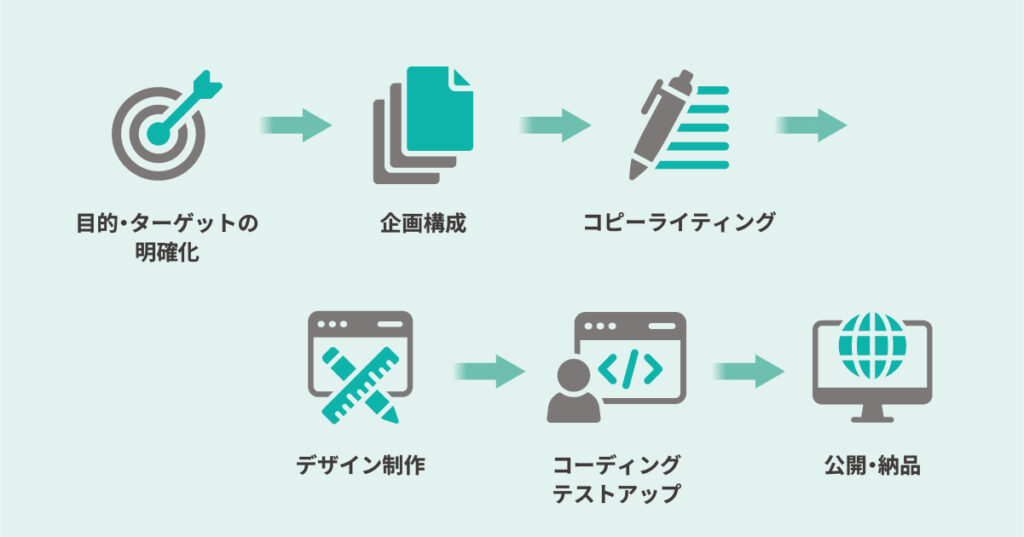

ホームページ制作の流れ・手順

ホームページ制作における細かい工程は依頼先によって異なりますが、主な制作手順は以下になります。

- 目的・ターゲットの明確化

- 企画構成

- コピーライティング

- デザイン制作

- コーディング・テストアップ

- 公開・納品

それぞれの工程ごとの内容を詳しく見ていきましょう。

1.目的・ターゲットの明確化

ホームページの制作やリニューアルを始める際には、まず目的とターゲットを明確にすることが重要です。

たとえば、クリニックであれば「診療内容をわかりやすく掲載して患者からの信頼を得る」「新規患者の来院につなげる」といった具体的な目標を設定します。また、既存サイトがある場合は、現在の課題や改善点についても詳しくヒアリングを行いましょう。

次に、ターゲットの具体像を明確に描きます。地域密着型のクリニックであれば、その地域に住む人の年齢層や家族構成、来院時の交通手段などを想定することがポイント。車で来院する患者が多い場合は、駐車場の情報を目立つ位置に掲載するなど、ターゲットのニーズに応じた情報提供が効果的です。

2.企画構成

企画構成の段階では、地域の患者のニーズや関心事を丁寧に分析し、競合となる近隣クリニックのホームページを参考に、自院の強みをどのように打ち出すかを検討します。

具体的には以下の情報を整理し、優先順位をつけていきましょう。

- 診療時間やアクセス方法などの基本情報

- 院長のプロフィールや診療方針

- 実際の治療事例や料金体系

これらをもとにディレクトリマップやワイヤーフレームを作成し、全体の構造を明確にします。

3.コピーライティング

ワイヤーフレームをもとに、ターゲット層のニーズや課題を意識してテキストを作成します。SEO対策を行う場合は、重要なキーワードを自然に盛り込みましょう。読みやすく、説得力のある文章に仕上げることで、訪問者が情報をスムーズに理解できるようになります。

ヘッダーやメインビジュアル部分のキャッチコピーは、ホームページの第一印象を左右するため、クリニックの独自性や魅力を端的に伝える表現を心がけましょう。

4.デザイン制作

デザインの段階ではワイヤーフレームをもとに、クリニックのブランドカラーやロゴを活かした統一感のあるデザインを作成します。以下のような点を重視してデザインを制作するとよいでしょう。

- 読みやすいフォントを選ぶ

- 適切な余白やレイアウトの配置を意識する

- スマートフォンやタブレットに対応した「レスポンシブデザイン」を実装する

視覚的な魅力だけでなく、使いやすさを重視した設計が求められます。

JPCでは、ユーザーの使いやすさを考慮し、クリニックのブランディングに効果を発揮するデザインを実績豊富なデザイナーが制作。レスポンシブデザインにも標準対応しております。

5.コーディング・テストアップ

デザインが完成したら、HTMLやCSS、JavaScriptを使用してサイトのコーディングを行った後、以下のようなテストを実施して品質を確保します。

- 各種ブラウザでの表示確認

- リンクや入力フォームの動作チェック

- スマートフォンやタブレットでの表示確認

テストが完了したら修正点を反映し、サイトを最適化します。

6.公開・納品

テストが完了し、依頼主から承認を得た後、本番サーバーにホームページを公開します。公開後は実際のインターネット環境で動作確認を行い、問題がなければ納品となります。

まとめ

クリニック・病院のホームページ制作は、集患促進や信頼性向上、採用支援といった多くの効果をもたらします。制作費用は30万円から300万円程度と幅広いため、目的に応じた適切な制作方法を選択することが大切です。

また、制作会社を選ぶ際は、費用の安さだけでなく、目的やターゲットに適した提案力があるか、UI/UXを考慮した設計ができるかといった点を重視してください。さらに、WordPress対応やサポート体制が整っている会社を選ぶことで、運用後も安心してホームページを活用できます。

株式会社JPCでは、豊富な実績とノウハウを活かし、貴院のニーズに合わせた最適なホームページ制作を提供いたします。オンラインでの無料相談も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。