2025.08.05

ホームページ制作会社の選び方ガイド|失敗しないためのポイントと依頼のコツ

情報社会において、マーケティングを成功させるには、コーポレートサイトやサービスサイトなどのホームページが重要な役割を果たします。企業の認知度向上や集客、信頼獲得を図るうえでも、欠かせない存在といえるでしょう。

簡易的なホームページであれば自作することも可能ですが、ビジネス目的で成果を出すWebサイトを構築したい場合には、デザイン性や機能性、そしてSEO対策なども求められます。

そのため、プロのホームページ制作会社に依頼し、クオリティの高いサイトを目指すのが効果的。とはいえ、ホームページ制作会社の数は非常に多く、どこに依頼するべきか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、ホームページ制作会社の選び方や、失敗を避けるためのチェックポイント、相談時のコツなどについて詳しく解説します。これからホームページ制作を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

ホームページ制作会社を探す前に決めておくべき4つのこと

ホームページ制作会社を探す際には、事前準備が非常に重要です。まずは、社内で決めておくべきポイントについて整理しましょう。

実際には、制作会社の選定前に複数の候補先と打ち合わせを行うケースがほとんどです。この初期段階で適切な情報を共有できれば、自社に合ったホームページ制作会社をスムーズに選べるようになります。

そのためにも、打ち合わせ前に以下の4点を明確にしておくことが欠かせません。

- ホームページを制作する目的

- ホームページの種類

- 予算と総額の目安

- 公開予定日(制作スケジュール)

これらを事前に整理しておくことで、相談や見積もり依頼もスムーズに進行し、トラブルの防止にもつながります。それでは、それぞれの項目について詳しく解説していきます。

1.ホームページを制作する目的

まず最初に決めるべきなのが、ホームページを制作する目的です。これが曖昧なままだと、デザインの方向性や掲載するコンテンツが定まらず、結果として期待した効果が得られない可能性もあります。

目的の例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 会社の看板としてのホームページを用意したい

- 売上をアップしたい

- 新規顧客を集めたい

- 採用を強化したい

- 自社のブランドイメージを向上させたい(ブランディングしたい)

- 投資家向けに情報提供したい

特に重要なのは、「ひとつの目的に対して、ひとつのサイトを作る」ことです。目的を混在させると、ユーザー導線や成果測定が複雑になり、効果検証もしづらくなってしまいます。

また、目的が明確であれば、「必要なページ数」「コンテンツ内容」「問い合わせフォームの設計」なども自然と見えてきます。制作会社も具体的な提案を行いやすくなり、提案の質や見積もりの正確性にも良い影響を与えるでしょう。

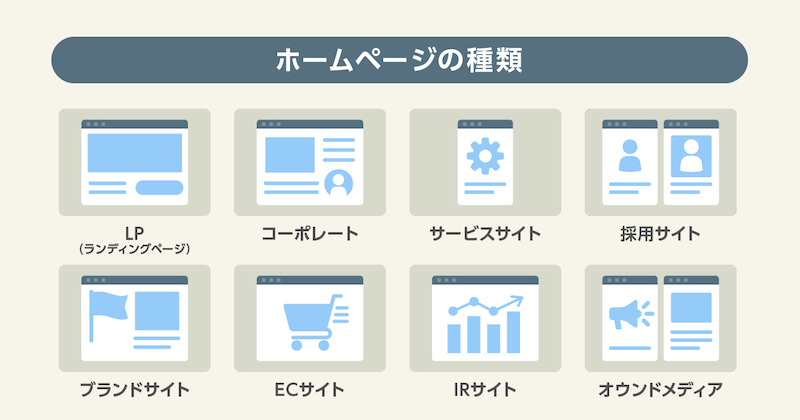

2.ホームページの種類

ホームページ制作会社との打ち合わせを円滑に進めるためには、「目的」とあわせて、どのような種類のホームページを作成したいのかをイメージしておくことが大切です。

代表的なWebサイトの種類は、以下の8つに分類されます。

| 種類 | 概要 |

|---|---|

| LP (ランディングページ) | ・縦長の構成で、資料請求・購入などのアクションを促す ・Web広告などのプロモーション施策の着地点 ・1ページ完結型 |

| コーポレートサイト | ・企業の顔となるホームページ ・会社概要、事業内容、採用情報などを網羅 ・信頼性・安心感を与える構成 |

| サービスサイト | ・特定のサービスや商品に特化した構成 ・ターゲットに合わせて設計し、リード獲得を目指す ・成果につながる導線設計がポイント |

| 採用サイト | ・求職者に向けた情報を中心に構成 ・企業理念や社風、インタビューなどを掲載 ・求人媒体に依存しない採用活動を実現 |

| ブランドサイト | ・ブランドの世界観や価値観を表現 ・ストーリー性やビジュアル重視の設計 ・ブランディングに特化 |

| ECサイト | ・自社商品を販売するオンラインショップ ・購入機能・カート・決済などを搭載 ・販路拡大・売上増加を狙う |

| IRサイト | ・投資家や株主向けの情報提供サイト ・財務情報・IR資料などを網羅 ・上場企業にとって必須の構成要素 |

| オウンドメディア | ・自社で運用・管理するメディア型サイト ・情報発信を通じてファン層と関係を築く ・SEO対策・リード獲得にも有効 |

たとえば、「売上をアップしたい」という目的がある場合でも、選択肢はさまざまです。サービスサイトでリードを獲得する方法もあれば、Web広告とLPを連携させて注文数を増やす方法、あるいはECサイトを活用して商品を直接販売する方法も考えられるでしょう。

また、「自社のブランドイメージを向上させたい」という場合には、ブランドサイトで世界観をしっかりと打ち出す手法のほか、オウンドメディアによる継続的な情報発信を通じてブランドロイヤリティを高めていくアプローチもあります。

もちろん、制作会社に相談しながら方向性を固めていくことも可能ですが、最初に「どの種類のホームページを作りたいのか」という大まかな方針を持っておくと、ヒアリングや提案のやり取りもスムーズに進行します。

3.予算と総額の目安

ホームページ制作にかかる費用は、サイトの種類や規模感、デザインの自由度、機能要件などによって大きく変動します。そのため、最初の段階で「正確な見積もり金額」を決めるのは難しいケースが一般的です。

しかし、予算感をある程度でも事前に定めておくことで、制作会社はその範囲内で仕様を調整したり、提案内容を最適化したりしやすくなります。

以下に、代表的なホームページの種類ごとの制作費用相場をまとめました。

| 種類 | 制作費用相場 |

|---|---|

| LP (ランディングページ) | 10万円~60万円程度 |

| コーポレートサイト | 50万円以下~300万円 |

| サービスサイト | 30万円〜150万円程度 |

| 採用サイト | 50万円~300万円 |

| ブランドサイト | 50万円〜200万円 |

| ECサイト | 10万円~1,000万円以上 |

| IRサイト | 100万円~300万円 |

| オウンドメディア | 50万円〜200万円程度 |

費用には、ディレクション・デザイン・コーディング・CMS構築・フォーム設置など、制作工程に必要なさまざまな作業が含まれます。また、企業規模や業界、使いたいシステムによっても費用感は変わってきます。

さらに、理想的な価格帯だけでなく、絶対に超えられない上限金額もあわせてイメージしておくと、より現実的な打ち合わせや見積もり調整が可能になります。

4.公開予定日(制作スケジュール)

公開予定日(制作スケジュール)は、制作会社との打ち合わせにおいて、重要な交渉材料のひとつになります。特にキャンペーンや新商品のリリースに合わせて公開したい場合などは、あらかじめ希望納期を検討しておくことが欠かせません。

制作にかかる期間は、ホームページの種類やページ数、機能要件によって異なります。以下は、一般的なスケジュールの目安です。

| サイトの種類・規模 | 制作期間の目安 |

|---|---|

| LPなどの小規模サイト | 約1~2ヶ月 |

| 一般的なコーポレートサイト(15ページ前後) | 約2~4ヶ月 |

| ページ数の多いサイトやECサイト | 約4ヶ月以上 |

希望するスケジュールが短期間である場合、対応できる制作会社の数が限られることもあります。特に、人的リソースや体制が限られた制作会社では、納期が合わず対応不可となるケースもあるため注意が必要です。

また、短納期での制作は、通常よりも多くのスタッフやディレクターがプロジェクトに関わる必要があるため、制作費用が高くなる可能性もあります。費用・体制・スケジュールの3点は密接に関係しているため、事前に希望と優先順位を明確にしておきましょう。

ホームページ制作会社を選ぶ際にチェックすべき8つのポイント

ホームページの目的や種類、予算、公開までのスケジュールを整理できたら、いよいよ制作会社選びに進みましょう。依頼先を選定する際には、次の8つのポイントをチェックしておくと、失敗のリスクを避けやすくなります。

- 制作会社のWebサイトのデザイン・機能

- 制作実績や事例の数

- 制作会社の得意分野

- 料金プラン・見積書

- コミュニケーション能力

- 制作体制

- 制作スケジュール・納期

- 公開後の運用体制

それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

1.制作会社のWebサイトのデザイン・機能

まず注目すべきは、制作会社自身のWebサイトです。デザイン性や機能性はもちろん、ユーザビリティ(使いやすさ)も含めて、サイト全体をしっかりと確認しましょう。構成や導線がわかりやすく整理されているか、スマートフォン対応がされているか、SEO対策が意識されているかなども重要な評価ポイントです。

とくに、自社サイトにこだわっている制作会社は、それだけWebに対する理解や技術力が高く、クライアントのホームページ制作にも真剣に向き合ってくれる傾向があります。

そのため、自社サイトを丁寧に作り込んでいる制作会社を選ぶことをおすすめします。

2.制作実績や事例の数

制作会社のWebサイトには、これまで手がけてきたホームページ制作の実績が掲載されています。掲載されている事例の数が多いということは、それだけ経験が豊富で、さまざまな制作案件に対応してきたということ。そのため、依頼する側としても安心して任せやすい判断材料のひとつになるでしょう。

また、どのような業種・業態のWebサイトを制作してきたのかも、ぜひ確認しておきたいポイントです。自社と同じような業界での実績がある制作会社であれば、業界特有の専門用語やターゲット層に合った表現にも理解がある可能性が高く、提案の精度も期待できます。

さらに、掲載されているデザインテイストが、自社が思い描いているイメージと近いかどうかもチェックしておくと安心です。制作会社によって得意なスタイルは異なるため、自社のブランディングや目的に合うデザインを得意とする会社を選ぶことが、満足度の高いサイト制作につながります。

3.制作会社の得意分野

一口にホームページ制作会社といっても、すべての会社が同じサービス内容を提供しているわけではありません。たとえば、ブランディングやUI/UXに強いデザイン特化型の会社もあれば、SEO対策やWebマーケティングに精通した会社、ECサイト構築やシステム開発に強い会社など、得意とする分野は大きく異なります。

SEO(Search Engine Optimization|検索エンジン最適化)

検索エンジン(Googleなど)での評価を高め、ホームページを検索結果の上位に表示させるための対策。集客力を高めたい場合には欠かせない施策のひとつ。

また、LP制作とWeb広告運用をセットで支援してくれる会社や、多言語対応のWebサイト構築の実績がある会社など、より専門的な領域に特化しているWeb制作会社も増えています。

こうした「得意分野の違い」は、提案内容の方向性や制作後の成果にも大きく影響します。打ち合わせの場では、必ずその会社の得意領域を確認し、自社の目的や希望にマッチしているかどうかを見極めることが大切です。

4.料金プラン・見積書

ホームページ制作会社を選ぶうえで、実績や提案力と並んで気になるのが「料金」でしょう。いくら高品質なホームページを制作してもらえるとしても、予算を大幅に超えてしまうようでは現実的ではありません。

一方で、価格の安さだけで制作会社を選んでしまうのはリスクがあります。費用を抑えられる反面、設計・デザイン・コンテンツ品質が十分でないまま納品される可能性もあるため、注意が必要です。

こうした失敗を避けるためには、「料金プランが適正かどうか」を見極めることが大切です。相場から大きく外れていないか、費用とサービス内容が釣り合っているかを判断する必要があります。

ここで活用したいのが見積書。見積書には、各工程(ヒアリング・設計・デザイン・コーディング・CMS構築・テスト・納品など)にかかる金額の内訳が記載されているため、料金の妥当性を判断する材料になります。

なお、具体的な見積書の見方や比較ポイントについては、記事の後半でくわしくご紹介します。

5.コミュニケーション能力

制作会社の担当者とのやり取りがスムーズに進むかどうかは、ホームページ制作の進行や完成度に直結する重要な要素です。こちらの要望を適切にヒアリングしてもらえない場合、必要なページや機能が抜け落ちてしまい、満足のいく成果が得られない可能性もあるでしょう。

そのため、制作会社を選ぶ際には、担当者のコミュニケーション能力も判断材料に含めることをおすすめします。

また、難しい専門用語ばかりを使って説明されると、制作の過程が不透明になりがちに。専門的な内容をかみ砕いてわかりやすく伝えてくれる会社であれば、安心して制作を任せやすいはずです。

こちらの要望を踏まえたうえで、どのような提案をしてくれるのか。連絡へのレスポンスが早く、誠実に対応してくれるか。

こうした対応のひとつひとつが、信頼性を判断するための材料になるでしょう。

6.制作体制

ホームページ制作をどのような体制で進めているのかは、事前に確認しておきたい重要なポイントです。どこまでが制作会社の担当範囲で、どこからが外部パートナーや依頼主側の担当領域になるのか。あらかじめ線引きを明確にしておくことで、認識のズレやトラブルを避けやすくなります。

たとえば、デザイナーやコーダー、システムエンジニアが社内スタッフなのか、それとも外注パートナーなのか。また、カメラマンやライターなどの手配が可能かどうかも、確認しておくと安心です。

制作体制によって、連絡のスピードや品質のばらつき、スケジュール調整のしやすさなどにも違いが出るため、見積もりや提案の段階で確認しておくとよいでしょう。

7.制作スケジュール・納期

ホームページ制作のスケジュールや納期も、依頼先を選ぶうえで重要なポイントに。とくに公開予定日が明確に決まっている場合は、その日に間に合うよう、現実的な制作スケジュールを提示してもらえるかどうかを必ず確認しておきましょう。

たとえば、「キャンペーン開始日」や「新サービスのリリース」など、社内スケジュールと連動しているケースでは、納期の遅延がビジネスに影響する可能性もあります。

スケジュールに余裕がない場合でも、工程を圧縮した対応が可能か、短納期による追加費用が発生するかなど、事前にすり合わせておくことが大切です。

こうしたやり取りがスムーズに行えるかどうかも、ホームページ制作会社の対応力を見極める材料となるでしょう。

8.公開後の運用体制

ホームページは公開して終わりではなく、長期的に運用していくことが前提となります。サイトのパフォーマンスを高め続けるためには、公開後のPDCAを一緒に回してくれるパートナーの存在が不可欠に。

そのため、制作体制だけでなく、公開後の運用体制にも注目して制作会社を選ぶことが大切です。

たとえば、コンテンツの更新対応が可能かどうか。さらに、アクセス解析の実施や改善提案を継続的に行ってくれる体制が整っているかも、チェックしておきたいポイントです。

また、運用費用(ランニングコスト)の課金形態にも違いがあります。代表的なのは、以下の2パターンです。

- 月額制:毎月更新作業やサポートが発生するケースに適している

- 従量課金制(都度見積もり):数ヶ月に一度など、更新頻度が低い場合におすすめ

自社の運用体制や更新頻度に合った料金プランを選ぶことが、無駄なコストを抑えるためのコツといえるでしょう。

ホームページ制作の依頼先

ホームページ制作を外注する場合の依頼先としては、大きく分けて「大手制作会社」「中小制作会社」「フリーランス」の3つが挙げられます。

それぞれの特徴や対応力、制作費用の相場は異なるため、自社の目的や予算、希望する制作体制に合わせて検討することが大切です。

| 依頼先 | 特徴 | 費用相場 |

|---|---|---|

| 大手制作会社 | 高難易度の案件も任せられる 大規模案件におすすめ | 100万円~500万円以上 |

| 中小制作会社 | 柔軟に対応してもらいやすい 費用対効果が高い | 50万円~300万円 |

| フリーランス | クオリティや進行管理に個人差がある コストを抑えやすく、融通が利きやすい | 10万円~ |

どの依頼先を選ぶかによって、制作スケジュールの融通やデザインの自由度、更新サポートの有無などにも差が出ます。

それぞれ、どのようなケースで選ぶのが適しているのか、次の項目で詳しく見ていきましょう。

大手Web制作会社

大手Web制作会社には、専門性の高い人材や実績豊富なスタッフが多数在籍しています。プロジェクト体制もしっかりしており、たとえば大規模なECサイトや多機能な会員制サイトなど、難易度の高いホームページ制作にも対応できる点が強みといえるでしょう。

ただし、こうした大規模案件を前提とした料金体系が採用されていることが多く、費用相場は高くなりやすいです。

どれだけ抑えたとしても100万円以上、一般的には300万円〜500万円前後の予算を想定しておくのが現実的。初期費用だけでなく、設計やシステム構築、検証など各工程に人手と時間がかかるため、相応のコストが発生します。

しかしその分、品質管理や進行体制が整っており、納期の信頼性や成果物の完成度にも期待が持てるのが特徴です。

中小規模のWeb制作会社では対応が難しいような高機能サイトや多言語対応サイト、複雑なシステム連携を含む案件を検討している場合には、あらかじめ一定の予算を確保したうえで、大手制作会社に相談してみるとよいでしょう。

中小Web制作会社

中小Web制作会社にも、十分な技術力や実績を持つ人材が在籍しているケースは少なくありません。ただし、人員規模の小ささから業務の対応力に限りがあるのも事実です。とくに、数十ページ規模の大規模サイトや複雑なシステム連携を必要とする案件では、対応が難しいケースもあるでしょう。

とはいえ、30ページ未満のコーポレートサイトや一般的なECサイト、サービス紹介ページなどであれば、問題なく対応可能です。

制作費用相場も50万円〜300万円程度と、大手制作会社と比較して費用を抑えやすく、費用対効果の高さを重視したい企業にとっては大きなメリットとなります。

また、社内の意思決定が早く、柔軟な対応が期待できる点も中小Web制作会社ならではの魅力です。たとえば、細かいデザイン修正への対応や、スケジュール調整のしやすさなど、現場レベルでの融通が利くケースも多いでしょう。

加えて、中小Web制作会社はそれぞれに得意分野の偏りがあるのも特徴です。デザイン性に強みを持つ会社や、広告運用を含めたWebマーケティングに特化した会社など、自社の制作目的や優先事項に応じて使い分けることが成功への近道です。

フリーランス

フリーランス(副業人材を含む)にホームページ制作を依頼する最大のメリットは、コストの低さです。

10万円〜20万円程度の予算でも、10ページ以上のWebサイトを依頼できるケースがあり、費用を抑えたい企業や個人事業主にとっては魅力的な選択肢といえるでしょう。

また、土日や夜間にも稼働できる柔軟さを持つフリーランスも多く、短納期の案件や急ぎの修正依頼にも対応しやすい点は大きなメリットです。

制作会社のスケジュールでは対応が難しいような案件も、フリーランスであれば受けてもらえる可能性があります。

一方で、スキルや技術力には個人差が大きく、クオリティが安定しにくいのがフリーランスの難しさです。

特に、制作実績が十分に公開されていない場合や、レビュー・評価が確認できない場合は、依頼の判断が難しくなります。

このようなケースでは、要件とのミスマッチや品質面のトラブルが発生するリスクもあり、慎重な検討が求められるでしょう。

ホームページ制作会社選びで失敗しないための7つのコツ

ホームページ制作会社を選ぶ際、費用や実績だけで判断してしまうと、完成後に「想像と違った」「思うように運用できない」といったトラブルにつながるおそれがあります。

そうした失敗を避けるためには、これまでご紹介してきたチェックポイントに加え、以下の7つのコツも意識しておくと安心です。

- ヒアリングが丁寧な制作会社を選ぶ

- 見積書の内訳が相場に沿っているか確認する

- 価格の安さだけで依頼先を決めない

- 制作会社の対応範囲を明確にする

- ホームページの所有権・著作権を確認する

- 公開後の運用コスト・保守費用を把握しておく

- 重要なやりとりはメールなどの文書で記録する

これらのコツを意識することで、完成後の満足度が高く、運用フェーズでも困らないホームページ制作につながるでしょう。

それでは、それぞれのコツについてくわしく解説していきます。

ヒアリングが丁寧な制作会社を選ぶ

ユーザーにしっかりと魅力が伝わるホームページを作るには、まず制作会社に自社のことを深く理解してもらう必要があります。

そのためには、ヒアリングが丁寧で、コミュニケーション能力に優れた制作会社を選ぶことが大切です。

とくに、初回の問い合わせや打ち合わせの時点で、こちらの目的・課題・必要機能などを積極的にヒアリングしてくれる会社は信頼できるといえるでしょう。

一方で、最初からテンプレートベースの画一的な提案しかしてこない制作会社では、自社の要望に合ったホームページを作るのは難しいかもしれません。

ヒアリングの質は、その後の提案や設計に直結する要素でもあるため、初期対応の段階で慎重に見極めておくことをおすすめします。

見積書の内訳が相場に沿っているか確認する

ホームページ制作の見積書を受け取ったら、必ず「内訳の具体性」と「各項目の費用が相場と比べて妥当かどうか」を確認しておきましょう。

金額だけを見るのではなく、どの工程にいくらかかっているのか、その理由が明確かどうかをチェックすることが大切です。

以下は、ホームページ制作における代表的な費用項目と、それぞれが制作費用全体に占めるおおよその割合です。

※金額はホームページの種類や規模によって変動するため、あくまで目安としてご覧ください。

| 内訳 | 概要 | 制作費用に占める割合 |

|---|---|---|

| ディレクション | 制作プロジェクト全体の進行管理 (要件整理・スケジュール管理・各工程の指示出しなど) | 10〜20% |

| Webデザイン | ページ全体のデザイン (UI/UX設計やレスポンシブデザイン対応を含む) | 20〜30% |

| コンテンツ作成 | サイト掲載用のテキスト・画像・動画などの制作 | 10〜20% |

| コーディング | デザインをWeb上に反映させる作業 (HTML・CSS・JavaScriptなどの言語を用いる) | 10〜20% |

| システム関係 | サーバー・ドメインの設定、CMS導入 (WordPress構築・検索/会員機能など) | 10〜30% (大きく変動) |

| SEO対策 | ホームページへの集客施策 (キーワード設計・構造設計・タグ最適化など) | 約10%前後 |

これらの割合から大きく外れている場合には、何らかの特別な仕様・要望・背景がある可能性も考えられます。そのまま進めるのではなく、制作会社に理由を確認することをおすすめします。

とくに、相場よりも極端に高かったり安かったりする場合には、コスト構成に何か問題が隠れているケースもあるため注意が必要です。不明点はそのままにせず、納得のいく説明を受けたうえで契約するようにしましょう。

価格の安さだけで依頼先を決めない

ホームページ制作費用をできるだけ抑えたいと考えるのは自然なことです。しかし、「価格の安さ」だけを判断基準にして制作会社を選ぶのは非常にリスクが高いといえるでしょう。

とくに、相場よりも著しく安い金額を提示してくる制作会社の場合、以下のような懸念が考えられます。

- デザインの完成度が低い(テンプレートベースでの簡易対応など)

- 対応スピードや柔軟性に欠ける

- 公開後のサポート体制が十分でない

- 仕様変更や追加要望に応じてもらえない

価格を抑えたいあまり、必要な機能が実装されなかったり、運用面で支障が出てしまったりするケースも少なくありません。

結果的に、作り直しや追加費用が発生して、かえってコストが高くつくという事態にもなりかねないでしょう。

適正な相場感と、費用に対する提供価値のバランスを見極めることが、後悔しない制作会社選びの鍵です。

制作会社の対応範囲を明確にする

ホームページ制作の見積書を確認する際は、金額だけでなく「どこまで制作会社が対応してくれるのか」もあわせて確認することが大切です。

たとえば、相場よりも安価な見積書が出された場合、その金額の理由が「対応範囲の制限」にある可能性も考えられます。

一見お得に見える見積もりでも、実はコーディングのみが含まれていて、デザインやコンテンツ制作、システム構築は別料金だったというケースも少なくありません。

その場合、別の会社に追加で依頼する必要が生じるため、結果的にコストと工数が大幅に増えてしまうリスクもあるでしょう。

また、サーバー環境の構築や、制作したホームページの公開作業なども、対応者が曖昧になりやすい領域です。あとから「そこは対応範囲外です」と言われてしまうと、思わぬ追加費用が発生してしまう可能性も。

そのため、見積書の金額でどの作業までがカバーされているのか、事前に明確にしておくことが重要です。

あわせて、レスポンシブデザインへの対応が通常プランに含まれているかも確認しておきましょう。

スマートフォンユーザーの多い現代では、レスポンシブ対応は事実上の必須要件です。にもかかわらず、制作会社によってはオプション扱いとして別料金になることもあります。

レスポンシブデザイン

PC・スマートフォン・タブレットなど、異なる画面サイズに応じてレイアウトが自動で最適化されるWebデザインの設計手法。

見積書の確認時には「金額」と「作業範囲」をセットで確認することが、制作会社選びで失敗しないためのコツといえるでしょう。

ホームページの所有権・著作権を確認する

ホームページ制作を依頼する際は、完成後の「所有権」や「著作権」の扱いについても事前に確認しておくことが重要です。

この点を曖昧にしたまま進めてしまうと、納品後の活用や管理、トラブル対応に支障が出るおそれも。

「所有権」とは、有体物(形あるモノ)に対して発生する権利のことを指すため、ホームページのような無体物(デジタルデータ)には厳密には所有権が発生しないとされています。

ただし実務上は、サーバー上のデータファイルやドメインの契約名義が誰になっているかによって、実質的な管理権限や移転可能性に大きな差が生まれるのが現実です。

特に注意したいのがドメインの所有権です。制作会社がドメインを代行取得し、そのまま制作会社名義で管理されてしまっているケースも見受けられます。

将来的に契約を終了したいときやリニューアルを別会社に依頼したいときに、ドメイン移管がスムーズにいかない可能性があるため、事前に契約書や運用体制の中で明確にしておくことが望ましいでしょう。

ドメイン

インターネット上の住所にあたる文字列のこと。例:example.com、〇〇.co.jp など。

一方、「著作権」はホームページという創作物を法的に保護する権利です。厳密には、ホームページ全体に著作権があるというよりも、個別のコンテンツ(文章・写真・デザイン・コード・設計書など)ごとに著作権が発生します。

著作権は原則として制作した人物(または制作会社)に帰属するため、契約時に著作権譲渡の取り決めが明記されていなければ、納品後も制作会社が著作権を保有している状態となります。

一般的には、納品完了・支払い完了をもって、著作権が発注者側に譲渡されるケースもありますが、すべての会社で同様とは限りません。

あとからトラブルにならないよう、契約前の段階で「著作権の帰属」「譲渡の有無」について確認しておくことをおすすめします。

公開後の運用コスト・保守費用を把握しておく

ホームページは公開して終わりではなく、安定した運用と継続的な改善が求められるため、公開後にかかる運用コストや保守費用についても、事前に把握しておくことが大切です。

とくに以下のようなランニングコストは、制作費とは別に継続的に発生するため、あらかじめ確認しておきましょう。

| 内訳 | 概要 | 相場 |

|---|---|---|

| レンタルサーバー費 | ホームページのデータを保管・配信するためのサーバー利用料 | 年額1万円〜2万円程度 |

| ドメイン費 | ホームページのURLとして必要なインターネット上の住所 ※1年ごとに更新 | 年額1,000円〜3,000円程度 |

| SSL費 | サイトのセキュリティ対策(通信の暗号化)として必要 | 年額数千円~数万円 |

| 保守管理費 | CMSやプラグインのアップデート、サーバー・ドメイン契約の管理などを委託する費用 | 月額5,000円〜数万円程度 |

| 更新費 | テキストや画像の修正・差し替えなど、 サイトの内容を変更するための費用 | 月額2万円〜 または1回あたり1万円〜数万円 |

なお、アクセス数が多いサイトでは、サーバー費用が年額10万円を超えるケースもあります。

この場合、必要なスペックやセキュリティ要件に応じて適切なサーバーを選定する必要があるため、制作会社に相談しながら決めると安心でしょう。

こうした運用コストを想定しておかなければ、公開後に予想外の支出が発生するおそれも。

制作費だけでなく、年間のランニングコストも含めた総予算をあらかじめ組んでおくことが、無理のないホームページ運用の第一歩です。

重要なやりとりはメールなどの文書で記録する

ホームページ制作において、対応範囲や著作権、保守内容などの重要な項目を確認した際には、必ずメールなどの文書で記録を残しておきましょう。

口頭でのやりとりだけでは、後から「言った・言わない」のトラブルに発展する可能性があります。

とくに、対応範囲・納期・料金・著作権の帰属先・公開後の保守内容といった契約の根幹に関わる要素は、できる限り明文化しておくことが理想です。

可能であれば、正式な契約書を交わしておくと安心でしょう。

契約書の重要性

メールや見積書よりも、契約書のほうが法的な拘束力が強く、権利や責任の所在が明確になる。

なお、制作会社側が契約書の締結に消極的な場合には注意が必要です。

「ひな形がない」「そこまでのものではない」という反応があった場合でも、最低限の確認事項だけでも合意文書としてメール等で残すことをおすすめします。

トラブルのリスクを最小限に抑えるためにも、「記録に残す」意識を常に持っておくようにしましょう。

まとめ

ホームページ制作会社を選ぶ際には、技術力や費用だけでなく、対応ジャンルやコミュニケーションの質、そして何よりも誠実な姿勢を含めて総合的に判断することが大切です。

とくに、自社の目的や課題をしっかりとヒアリングしてくれるかどうかは、ホームページ制作後の満足度や成果に直結するポイントといえるでしょう。

そのうえで、実績が豊富で、要望に対して丁寧に向き合ってくれる制作会社に依頼することが、失敗しないための確かな選択肢です。

JPCでは、コーポレートサイト・ブランドサイト・サービスサイトなど、さまざまなジャンルのホームページを制作してきました。

SEOとUI・UXを両立したホームページ制作を得意としておりますので、ホームページから成果を出したいと考えている方はぜひお気軽にお問い合わせください。貴社の事業内容や現状の課題を丁寧にヒアリングしたうえで、目標達成に向けた具体的な方向性をご提案いたします。