2025.05.23

記事LPとは?通常のLPとの違いや効果的な作り方、制作事例まで徹底解説!

記事LPとは、ユーザーの興味や関心を引きつけ、商品購入やサービス利用につなげるマーケティング手法の一つ。

近年、多くのメディアで広告が溢れる中、「いかにも広告らしい」と感じられるものは、ユーザーに敬遠される傾向があります。

しかし、記事LPはユーザーが抱える悩みやニーズに寄り添った内容で構成されており、広告感が少なく、ユーザーに読んでもらいやすいことから注目を集めています。

本記事では、記事LPの概要や通常のLPとの違いから、効果的な記事LPの作成ポイント、記事LPのメリット・デメリットまで、詳しく解説します。

記事LPの作成を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

記事LPとは?通常LPとの違いについても解説

記事LPという言葉を聞いたことがあっても、その具体的な定義が曖昧な方も多いのではないでしょうか。

また、通常のランディングページ(LP)との違いが明確にわからない方もいらっしゃるかもしれません。

ここからは記事LPについて、わかりやすく説明します。

記事LPとは?

記事LPとは、Webメディアやブログに掲載されている記事に近い形式で作られた、「読み物型」のランディングページのこと。

通常のランディングページ(LP)とは異なり、広告感を抑えた構成のため、ユーザーの関心を引きつけやすく、自然に読み進めやすいのが特徴です。

通常LPとの違い

ランディングページ(LP)とは、ネット広告をクリックしたユーザーが最初に訪れるページのこと。

特定の商品やサービスに関するアクション(商品購入、メールマガジン登録、資料請求など)を促すことを目的としています。

通常のLPと記事LPは、最終的なゴールである「商材の購入や問い合わせ」につなげる点では共通していますが、直接的な目的やアプローチ方法に違いがあります。

目的の違い

記事LPは「ユーザーの困りごと」や「知りたいこと」を起点とし、興味を引き出すことを目的としています。

一方、通常LPは「特定の商品やサービスの魅力」を起点とし、購入や問い合わせといった具体的なアクションを促進するのが目的です。

アプローチ方法の違い

記事LPは、ユーザーの悩みやニーズに寄り添った構成であることが特徴。

情報提供を通じて商品やサービスを自然に紹介し、潜在的なユーザーにもリーチできる手法です。

一方で、通常LPは商品やサービスの特徴・メリットを前面に押し出します。強い訴求力を持つ内容が多く、特定のターゲット層に向けたメッセージを重視した構成です。

このように両者には共通点と違いがあるため、それぞれの特徴を理解し、目的やターゲットに応じて使い分けることが重要です。

記事LPのメリット

記事LPには、以下のようなメリットがあります。

- 広告感が少なく、ユーザーに読んでもらいやすい

- 潜在的なニーズにアプローチできる

それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。

広告感が少なく、ユーザーに読んでもらいやすい

記事LPの最大のメリットは、広告感が少なくユーザーに読んでもらいやすいこと。

ここまでの解説でも触れてきたように、記事LPと通常LPでは訴求軸が異なります。

この違いにより、商品・サービスに興味を持っていないものの悩みを抱えているユーザーや、広告感の強い通常LPを敬遠するユーザーにも内容を届けやすくなります。

結果として、ユーザーの離脱を防ぎ、記事を読む中で興味や関心を熟成させることが可能に。

このプロセスが、最終的に次のアクションを起こす可能性を高める鍵となるでしょう。

潜在的なニーズにアプローチできる

記事LPのもう一つの大きなメリットは、潜在的なニーズを持つユーザーにもアプローチできること。

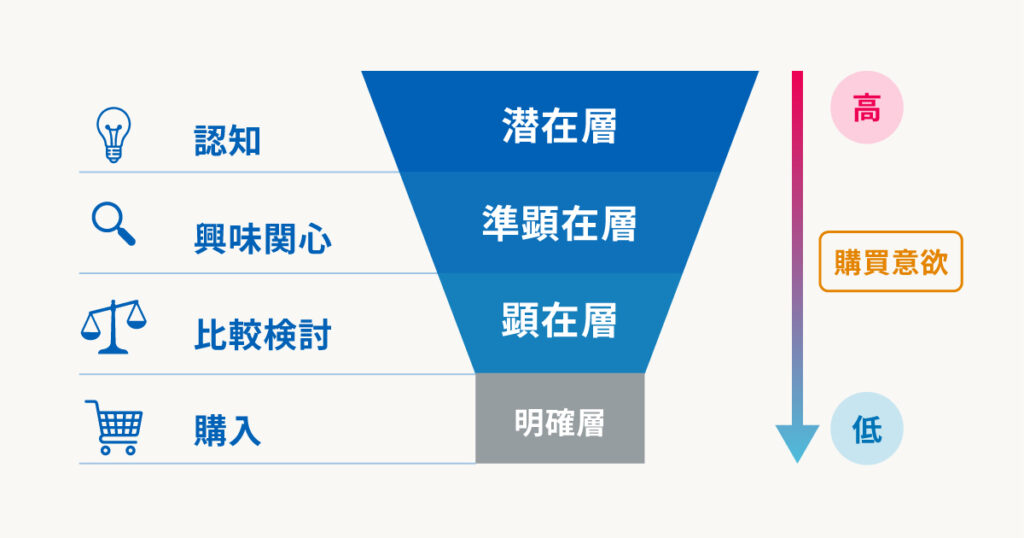

ユーザーのニーズは、大きく4つの層に分類できます。

- 明確層:自社の商品やサービスを認知しており、明確なニーズを持つ層。通常LPを何度も訪問しており、購入に至る可能性が非常に高い。

- 顕在層:商品やサービスのニーズが明確で、購入を検討している層。他社と比較検討をしている段階で、購入の可能性は比較的高い。

- 準顕在層:ニーズはあるが、購入を具体的に検討していない層。商品やサービスの認知が進んでおらず、自分の悩みに適した解決策を理解していない場合が多い。

- 潜在層:明確なニーズを持っておらず、自分の悩みを具体化できていない層。通常LPへの流入は少なく、次のアクションを起こす可能性が低い。

通常LPでは明確層や顕在層へのアプローチが主になりますが、記事LPは準顕在層や潜在層に対しても効果的に働きます。

ユーザーの悩みを掘り起こし、それに寄り添った解決策を提示することで、漠然とした興味を持つユーザーにも商品やサービスの魅力を伝えることが可能です。

このアプローチにより、これまで接点を持てなかった層にもリーチできるため、より広範囲なユーザーを巻き込みながら成果を上げられるしょう。

記事LPのデメリット

記事LPには、通常LPにはない数多くのメリットがあります。しかしその一方で、以下のようなデメリットも存在します。

- 薄い内容になってしまう可能性がある

- 通常のLP制作とは異なるスキルが必要

それぞれのデメリットについて解説します。

薄い内容になってしまう可能性がある

記事LPは通常LPに比べて文字量が多くなるため、ユーザーの心に響く言葉選びやストーリー構成ができていないと、「何を伝えたいのか」が曖昧になりがちです。

適切な構成や工夫を欠いた場合、ユーザーにとって有益な情報と受け取られず、記事LPが効果を発揮しない可能性もあります。

さらに、ユーザーが「この情報は役に立たない」と判断してしまうと、記事LPからの離脱率が高くなり、購入や問い合わせなどの次のアクションにつながる可能性が大幅に低下します。

こうしたデメリットを回避するためには、魅力的なタイトルを付けたり、ベネフィットを効果的に提示したりして、ユーザーの興味や関心を引く内容にすることが重要です。

通常のLP制作とは異なるスキルが必要

ユーザーに次のアクションを起こしてもらうためには、通常のLP制作とは異なるスキルが求められます。

具体的には、商品やサービスをどれだけ深掘りできるか、ターゲットやペルソナを正確に設定できるか、記事LPの内容がユーザーにとって有益であるかを見極めるスキルです。

これらを踏まえておくことで、ユーザーの心に響く記事LPを作成できるでしょう。

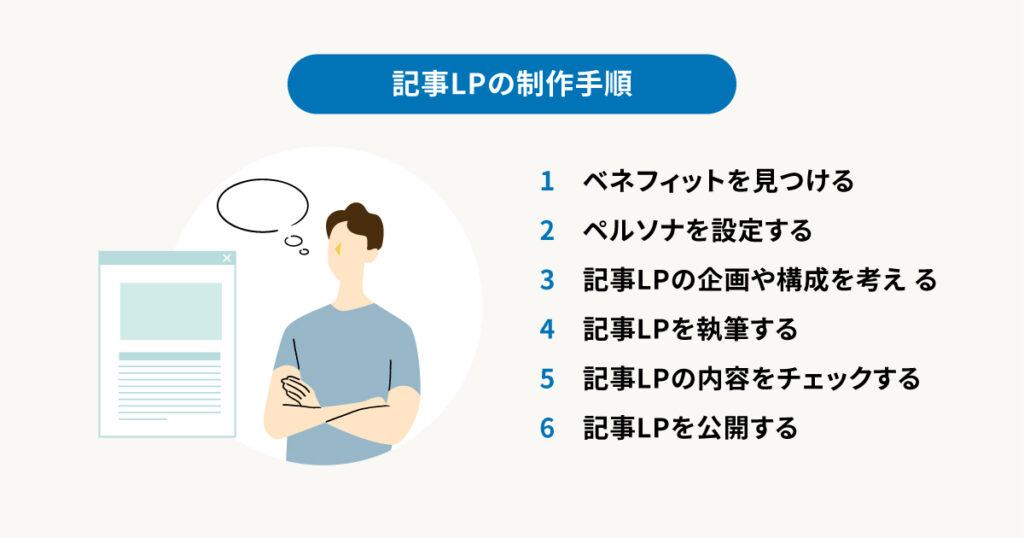

記事LPの作成手順

効果的な記事LPを作成するためには、以下の6つのステップが欠かせません。

それぞれのポイントを押さえることで、魅力的な記事LPを作成できます。

- ベネフィットを見つける

- ペルソナを設定する

- 記事LPの企画や構成を考える

- 記事LPを執筆する

- 記事LPの内容をチェックする

- 記事LPを公開する

各ステップについて、順番に見ていきましょう。

1.ベネフィットを見つける

記事LPの最終的な目的は、「商品やサービスに対してユーザーにアクションを起こしてもらう」こと。

そのためには、まずその商品やサービスが提供するベネフィットを明確にすることが重要です。

ベネフィットとは、商品やサービスを利用した結果として得られる利益や恩恵のこと。

具体的には、「満足感」「爽快感」「快適感」などが挙げられるでしょう。一方でメリットとは、商品やサービス自体の利点や長所のことで、しばしば混同されがちです。

パーソナルトレーナーのサービスを例に、メリットとベネフィットを見ていきましょう。

メリット:マンツーマンによる運動・食事・睡眠習慣の管理(サービスの長所)

ベネフィット:美しく健康的な体を短期間で手に入れられる(サービス後の恩恵)

このように、「その商品やサービスを利用した先に、どんな未来が待っているのか」をベネフィットとして提示することで、ユーザーが具体的なイメージを抱きやすくなり、購入の動機となります。

このベネフィットを整理するところから始めると、訴求ポイントを明確にすることができ、記事LPを作成しやすくなります。

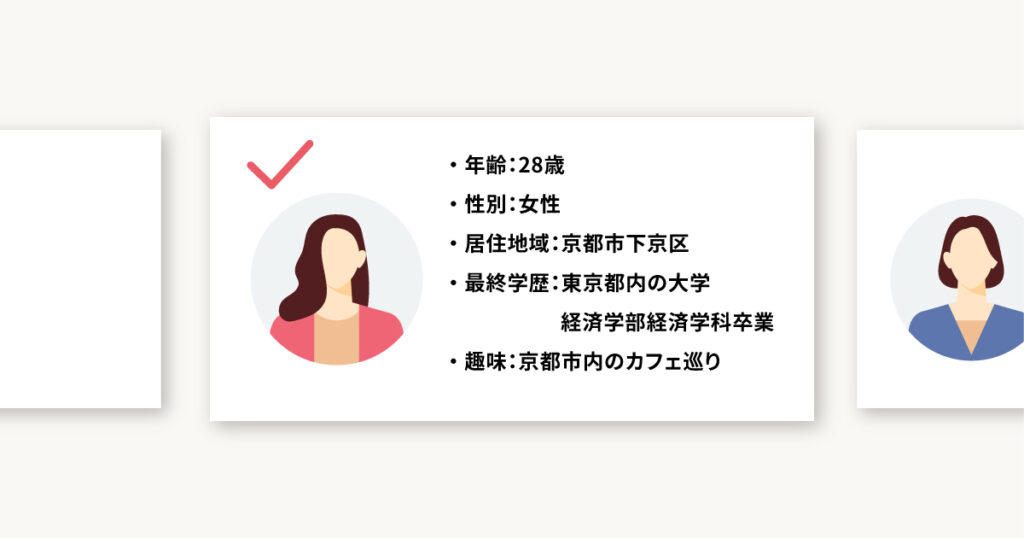

2.ペルソナを設定する

ペルソナとは、「特定の商品やサービスを利用する典型的なユーザー像」のこと。

ビジネスでよく使われるターゲットと似ていますが、より詳細な設定を行う点が異なります。

例えば、ターゲットとして「20代・女性・営業職」と設定した場合、ペルソナでは次のように具体化します。

- 年齢:28歳

- 性別:女性

- 居住地域:京都市下京区

- 最終学歴:東京都内の大学 経済学部経済学科卒業

- 趣味:京都市内のカフェ巡り

このように詳細に設定することで、ユーザーの悩みや困りごとをより具体的に見つけ出すことができ、ユーザーの悩みに寄り添った記事LPを執筆できます。

3.記事LPの企画や構成を考える

売り出したい商品のベネフィットとペルソナが整理できたら、いよいよ記事LPの企画や構成を考える段階に進みます。

記事を執筆する前に、「どのような流れで商品やサービスを訴求するのか」「何をどの順番で伝えるべきか」を明確にすることが重要です。

ペルソナが抱えている悩みとその原因を、自社の商品やサービスがどのように解決に導くのか、ストーリーとして組み立ててみましょう。

ストーリー性を持たせた構成にすることで、ユーザーの共感を得やすくなり、記事LPの効果を高めることが期待できます。

4.記事LPを執筆する

企画や構成が整ったら、いよいよ記事LPを執筆する段階です。

このとき、特に意識したいのは以下の2点です。

- 太字や色を使って視認性を高める

- ユーザーにとってのメリットをしっかり押し出す

これらのポイントを意識することで、ユーザーが記事LPに興味を持ちやすくなり、購入や問い合わせなどの次のアクションにつながりやすくなります。

視認性とユーザー目線の両方を取り入れることが、記事LP成功の鍵といえるでしょう。

5.記事LPの内容をチェックする

執筆を終えたら、記事LPの内容を丁寧にチェックしましょう。誤字や脱字があると、ユーザーの信頼を損なうおそれがあります。

また、文章のトーンや言葉遣いが一貫しているか、記事全体のストーリーがスムーズかどうかも確認しておきましょう。

6.記事LPを公開する

記事LPのチェックが終わったら、いよいよ公開です。記事LPは作成して終わりではありません。

公開後は放置せず、LPから得られるデータをもとに改善点を洗い出し、具体的な改善策を練ったうえで記事に反映させることが重要です。

このPDCAサイクルを回すことで、記事LPのパフォーマンスを継続的に向上させられます。

たとえば、「アクセス数は好調だが、申し込みボタンのクリック数が少ない」という状況の場合、導線が適切に配置されていない可能性があります。

こうしたデータを活用し、課題を解決することで、さらに効果的な記事LPへと進化させることができます。

効果的な記事LPの作り方

ここまで、記事LPの基本的な作成手順を解説してきました。

ここからは、ユーザーが次のアクションを起こしやすくなる、より効果的な記事LPの作り方を3つのポイントに分けて見ていきます。

魅力的なタイトルを付ける

タイトルは記事LPの中でも最も重要な要素の一つ。ユーザーが記事を読むかどうかは、タイトルによって決まるといっても過言ではありません。

効果的なタイトルを作るためには、以下の2つのポイントを意識しましょう。

記号を使う

タイトルに記号を加えることで、視覚的にメリハリが生まれ、目を引きやすくなります。

たとえば、「これを読めばわかる ダイエットのコツ」というタイトルよりも、「【これを読めばわかる!】ダイエットのコツ」のように【】や!を使うと、よりユーザーにアピールできます。

数字を含める

数字を取り入れると具体性が増すため、ユーザーの興味を引きやすくなります。

例として、「【これを読めばわかる!】ダイエットのコツ」を「【10分で分かる!】運動ゼロのダイエットのコツ3選」や「【簡単に1ヶ月で5キロ痩せる】今すぐできるダイエットのコツ3選」とすれば、より魅力的に映るでしょう。

これらのポイントを押さえてタイトルを工夫することで、記事LPの効果を大きく向上させられます。

ユーザーが回避したいデメリットを示す

商品・サービスのメリットやベネフィットを伝えることは大切ですが、それだけではユーザーの行動意欲を十分に引き出せない場合があります。

「使わないことによるデメリット」をあわせて提示することで、ユーザーに商品の必要性を強く感じてもらうことが可能に。

たとえば、あるトレーニングプログラムを例にすると、サービスを利用する前の「ビフォー」の写真や、当時抱えていた悩みを紹介するという方法があります。

これにより、ユーザーは「このサービスを利用しなければ同じ悩みを抱え続けるかもしれない」と感じ、商品やサービスへの関心が高まるでしょう。

デメリットを明確に示すことで、ユーザーに商品の価値を深く理解させられるため、次のアクションを促しやすくなります。

文脈に合わせて導線を設置する

記事LPの最終的な目的は、ユーザーに商品やサービスについて興味を持ってもらい、次のアクションを起こしてもらうこと。

しかし、文脈を無視して商品を宣伝したり、商品ページへのリンクを挿入したりしてしまうと、「この記事は自分の悩みに寄り添っていない」と判断され、ユーザーが離脱する原因になります。

効果的な導線配置のためには、ユーザーの悩みや興味に寄り添う姿勢が重要です。

たとえば、「この商品を買ってください」という唐突な訴求ではなく、「〇〇にお悩みの方へオススメの商品です」のように、ユーザーの問題解決につながる形でリンクや商品情報を提示しましょう。

文脈に合った導線を設置することで、ユーザーが自然に次のアクションを起こしやすくなります。

まとめ

記事LPの最大の強みは、広告感が少なくユーザーの悩みに寄り添えること。

このため、顕在層だけでなく、準顕在層や潜在層にも効果的にアプローチすることが可能です。

一方で、効果的な運用にはペルソナの設定や記事LPの企画・構成、公開後のデータをもとにしたPDCAサイクルの実践など、取り組むべき作業が多岐にわたります。

これらすべてを自社で進めるのは難しいと感じる方もいるでしょう。

記事LPの制作に関して、「専門的なサポートが欲しい」とお考えであれば、ぜひ株式会社ジェー・ピー・シーにご相談ください。

お見積もりやLP記事制作に関する質問はもちろん、具体的なLP実績のご紹介も承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

とは?目的やメリットを徹底解説-300x158.jpg)