2025.09.11

健康器具の紙什器制作事例 – 収納と使い方説明を兼ね備えたノベルティデザイン –

今回は、京都のヘルスケアメーカー様よりご依頼いただいた紙什器制作事例をご紹介します。

健康器具は、置き場所が決まっていて、使い方もすぐにわかる状態だと、日々の生活に取り入れやすくなります。今回制作した紙什器は、この2つを兼ね備えたノベルティとして、毎日の暮らしの中で自然に健康器具を活用していただけるように設計しました。

本記事では、同社よりご依頼いただいた健康器具の収納型紙什器制作を中心に、デザインのポイントや工夫をご紹介します。紙什器やノベルティ制作を検討されている方、また健康器具やヘルスケア関連商品の販促ツールに関心のある方の参考になれば幸いです。

目次

紙什器デザイン制作の概要

まず、今回の紙什器デザイン制作の概要についてご紹介いたします。

ご依頼主-京都のヘルスケアメーカー様-

今回の案件は、京都に本社を構えるヘルスケアメーカー様からご依頼いただきました。この企業様は、健康維持や身体機能のサポートを目的としたボディケア用品を展開し、トップアスリートから一般の方々まで幅広い層に支持されています。

JPCとは長年にわたるパートナーシップを築いており、これまでチラシやカタログ、ポスターなどの印刷物、Webサイトや動画制作、SNSバナーなど、幅広いクリエイティブ領域をお任せいただいています。今回の紙什器制作もその一環としてご依頼いただきました。

ご依頼内容-健康器具の収納型紙什器のデザイン制作–

ご依頼いただいたのは、健康器具日常的に使いやすく、継続して利用していただくことを目的とした、収納型紙什器の制作です。

レンタル製品をレンタルされている方へのノベルティとして、設置台及びそれとセットになる使い方パンフレットの制作をご依頼いただきました。

この什器は、製品本体を収納できる台座と、使い方をわかりやすく伝える卓上カレンダー型パンフレットを一体化した構造になっています。

デザイン制作におけるポイント-収納と使い方説明を兼ね備えたデザイン-

今回のデザインでとくに重視したのは、製品を自宅で収納できる利便性と、使い方をイラストでわかりやすく伝えることです。

この2つを両立させるため、以下の3つのポイントを中心に設計を進めました。

1. 収納性を重視した省スペース設計

2. 使い方が一目でわかるイラスト中心のデザイン

3. 設置・使用時の導線を考慮したデザイン

紙什器デザイン制作の流れ

ヒアリング

まずは、クライアントへ丁寧にヒアリングを行い、製品特長や使用シーン、設置場所を把握しました。従来の什器フォーマットは使わず、ゼロベースで設計するため、サイズや視認性、使いやすさを考慮しながら具体的な要件を整理して、紙什器の形状からご提案しました。

また、今回のノベルティの目的はレンタル継続を促すことでした。そのため、日常的に目に入り、手に取りやすい構造であることが求められました。単に置くだけではなく、継続利用を後押しするツールとして機能するデザインを意識して設計を進めました。

紙什器のデザイン提案

次に上記のヒアリングを基に、具体的な紙什器のデザインについて提案を行いました。

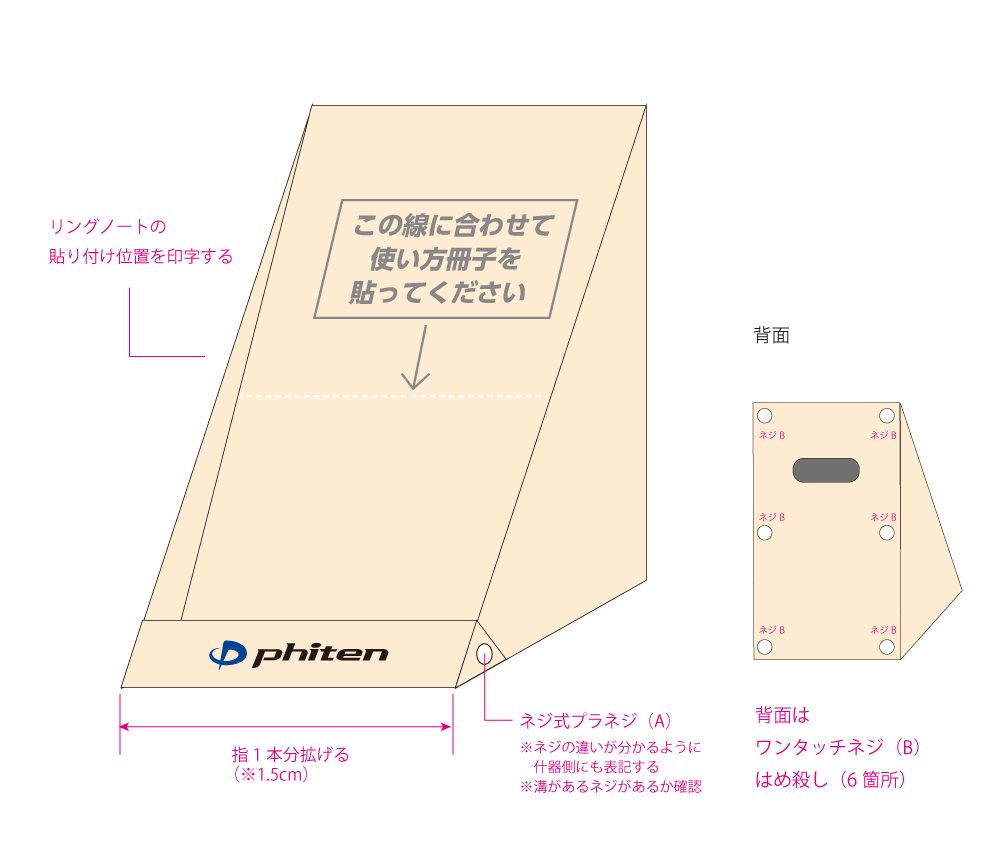

形状は、リビングや寝室など家庭内の限られたスペースにも自然に置けるよう、コンパクトさと安定性のバランスを重視して設計しました。製品幅に合わせて調整することで製品本体をしっかり支えつつ、邪魔にならずスムーズに出し入れできる構造とし、日常生活に溶け込むデザインをご提案しました。

また、ノベルティとしてコストを抑えるため、紙素材を採用することをご提案しました。分解された状態でお届けし、ユーザー自身に組み立てとパンフレットの設置を行っていただく仕様とすることで、梱包しやすく、発送効率の向上にもつながる設計としています。

卓上カレンダー型パンフレットのデザイン提案

パンフレットは、クライアント様のご希望で、卓上カレンダーのように什器と一体となって使える形状で進めることになりました。日々の生活動線に自然に溶け込み、ページをめくりながら使い方を確認できる仕様とすることで、日常的に活用しやすいデザインをご提案しました。

ページ構成は、表紙とシリーズロゴを含め全13ページで展開し、1ページごとに1シーンで情報を分散させることで、読み手が直感的に理解しやすいレイアウトにしました。視線の流れやアイキャッチの配置にも配慮し、視認性を高めています。とくに冒頭部分では、商品の効果や活用シーンを俯瞰できる概要ページを設け、スムーズに読み進められる工夫をしています。

また、説明は文字情報に頼らず、全ページをイラスト主体で構成しました。イラストはあえて“医療っぽさ”を避け、リラックスした家庭環境を描くことで親しみやすさを表現しています。使用方法や効果的な当て方だけでなく、家族での利用シーンやお風呂上がり・就寝前など、具体的な日常シーンも盛り込み、生活に寄り添った内容になっています。

さらに、シンプルな線画と表情豊かなキャラクターを組み合わせ、誰でも直感的に理解できるデザインに仕上げています。

紙什器デザインの完成

提案した内容をデザインへ反映します。

使いやすさと、使い方をわかりやすく伝える説明書を一体化した、利便性の高い什器に仕上がりました。

完成したデザインがこちらです。

収納性・わかりやすさ・使いやすさという3つのポイントをすべて満たす仕上がりとなりました。

これにより、ユーザーが日常生活の中で自然に製品を使い続けられる、実用性とデザイン性を兼ね備えたノベルティが完成しました。

ノベルティで行動を変える3つの工夫

ノベルティは、単に「便利なものを配布する」だけでは十分な効果を発揮できません。

本来の役割は、ユーザーの行動を変え、商品やサービスを継続的に利用してもらうきっかけを生み出すことです。そのためには、行動心理を踏まえた設計が欠かせません。

本章では、ノベルティを通してユーザーの行動変容を促すための3つの工夫をご紹介します。

1. 見える場所に置いて行動を“思い出させる”

人間は「視覚的な刺激」によって行動を思い出す傾向があります。

これは心理学でいう「トリガー(行動のきっかけ)」の一つで、特定のモノや場所が行動を呼び起こすスイッチとして働きます。

たとえば、冷蔵庫の扉に貼ったメモを見て牛乳を買うことを思い出すように、ノベルティも視界に入る位置に置くことで、「あ、使わなきゃ」という意識を自然に喚起します。

今回の事例では、リビングや寝室などの生活導線上で目に入りやすい位置に設置できる形状とサイズ感を意識しました。こうすることで、ユーザーが製品を継続的に利用する習慣を後押しすることができます。「置き場所」そのものをデザイン要素として考慮することが、行動変容を生む第一歩となります。

2. 手に取りたくなる“親しみやすさ”を演出する

ノベルティが日常生活に溶け込み、気軽に手に取ってもらうためには、心理的な距離感を縮めるデザインが重要です。冷たい印象や複雑さを避け、誰でも「触ってみたい」と思える要素を加えることで、ユーザーが自然と行動に移しやすくなります。

とくに、次のようなポイントを意識することで、ノベルティが親しみやすく、継続的に使ってもらえる存在になります。

- 温かみを感じる色合いやイラスト

- 手触りや見た目に安心感がある素材感

- 扱い方が簡単そうに見える形状や構造

こうした工夫を取り入れることで、ノベルティは単なる販促物ではなく、暮らしの中で自然に使いたくなるツールへと進化します。結果として、製品やサービスへの愛着を高め、継続利用やブランドへの好意形成にもつながります。

3. 続けたくなる“きっかけ”をつくる

ノベルティは、手に取ってもらうだけでなく、継続的に使い続けてもらうことが重要です。一度きりの利用で終わらせず、「もう一度使いたい」「習慣にしたい」と思わせるためには、ユーザーが前向きに行動を繰り返したくなる仕掛けが必要です。

そのためには、次のような工夫が効果的です。

- 達成感が得られる体験を組み込む

例:組み立てが簡単で、完成後に「できた!」という満足感を得られる構造 - 使いながらメリットを実感できる設計

例:置き場所が便利で「これがあると楽」と感じる使用シーンを作る - 日々の生活サイクルと自然にリンクさせる

例:カレンダー型でページをめくることで、使う行為を習慣化させる

こうした仕掛けによって、ノベルティは単なる配布物ではなく、ユーザーの生活に寄り添い、継続利用を後押しするツールへと変わります。

結果として、製品やサービスへの満足度や愛着を長期的に高めることが可能になります。

紙什器デザイン制作まとめ

今回は、京都のヘルスケアメーカー様よりご依頼いただいた健康器具の収納型紙什器のデザイン制作事例をご紹介しました。

単に製品を置くだけでなく、日常生活に自然に溶け込み、使い続けたくなる仕組みをデザインすることで、ユーザーの継続利用を後押しすることができます。

今回の事例でも、収納性・視認性・親しみやすさのバランスを追求し、製品との接点をより豊かにする紙什器が仕上がりました。

JPCでは、デザインから印刷・加工、物流、納品までをワンストップで対応できる体制を整えており、全国規模のプロモーションや短納期案件にも柔軟に対応可能です。什器や販促ツールはもちろん、キャンペーン全体を含めた統合的なご提案も行っております。

「店舗ごとに異なる仕様で出荷したい」「ブランドの世界観を表現できる什器をつくりたい」など、複雑なご要望にも対応いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

紙什器や販促ツールのデザイン制作について詳しくは、こちらのページもご覧ください。