2025.04.17

展示会ブースデザイン制作事例-集客につなげる体験型展示

今回は、大阪に本社を構える建材メーカー様よりご依頼いただきました、住宅系展示会でのブースデザイン制作についてご紹介します。

展示会は、自社の製品やサービスをリアルに伝えられる貴重な場です。たくさんのブースが立ち並ぶ空間の中でいかに来場者の目を引き、足を止め興味を持ってもらうか、その鍵を握るのがブースデザイン(設計)です。印象的なデザインで差別化を図る、プロモーション映像を大きく流す、製品体験コーナーを作る等、企業様によってアプローチの方法も様々です。

この記事では、パネル展示と実物展示を組み合わせたブースデザインの制作事例をご紹介します。展示会へ出展される企業様や、ブースデザイン制作会社をお探しの企業様の参考になれば幸いです。

目次

展示会ブースのデザイン制作事例の概要

はじめに、今回の制作事例の概要をご紹介します。

ご依頼主 – 大阪の建材メーカー様 –

今回ご依頼いただいたのは、大阪に本社を構える建材メーカー様です。この企業様は基礎パッキン、床下点検口、マンホールをはじめとする住宅建材を製造販売されています。これまでJPCでは製品の個別カタログから総合カタログ、展示会用のブース等多くの販促物デザインをご依頼いただいています。

ご依頼内容 – 住宅系展示会のブースデザイン –

今回は、福岡で開催される住宅系展示会への出展に向けて、ブースデザインをご依頼いただきました。

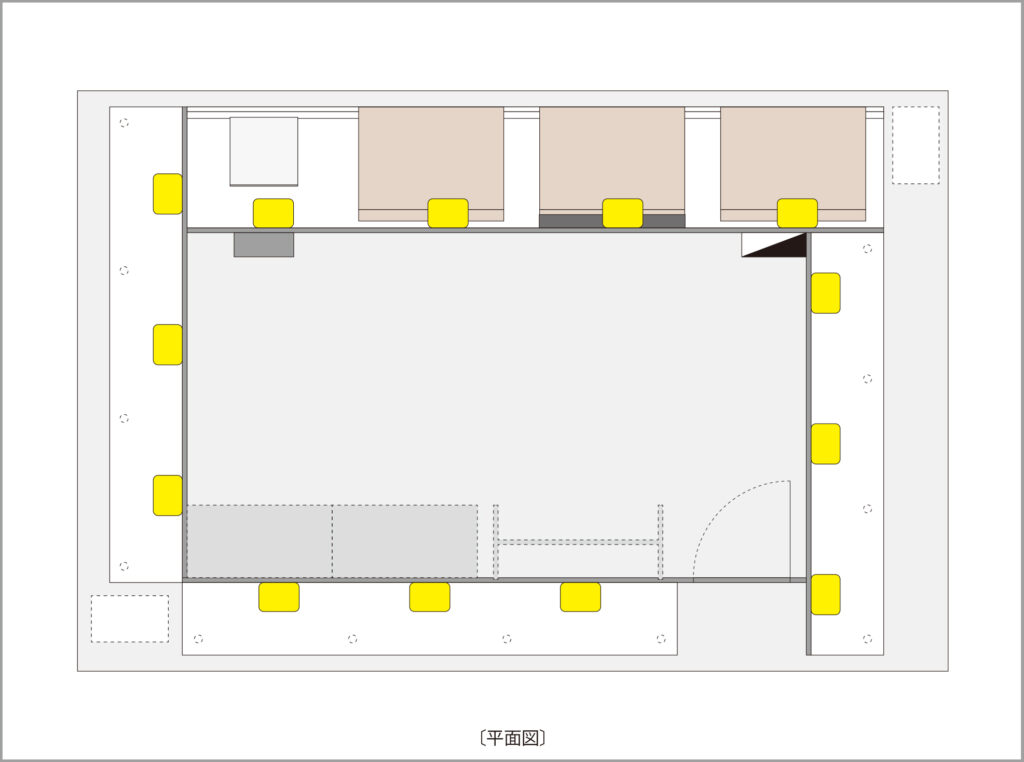

クライアント様の小間サイズは5.4×3.6Mの長方形で、隣接小間のない島小間でした。JPCではブースの設計・デザイン・設営を担当いたしました。

ブース設計・デザインのポイント – 実物を体感できるブース –

展示会では製品を実際に展示できる場合と、展示が難しいためパネルや映像で訴求する場合があります。クライアント様の製品はブースにて実物を展示することが可能なこともあり、今回は実物を組み合わせたブース設計をご希望いただきました。

具体的には、メイン展示となる「床下点検口」という製品は見やすいように角度を付けて壁面に取り付け、そのほかの通気工法部材は実物とカタログのビジュアルを組み合わせて展示したいとご要望がございました。実物の展示は、パネル訴求とは異なる印象を残すことができ、来場者をブースへ集めるきっかけづくりにも貢献します。今回は実物を展示するだけでなく、取り外して体感もできるような仕様を検討いたしました。

また、全体的に展示製品が多くなるため、分かりやすくすっきりとデザインすることがポイントとなりました。これらのご要望と、主催者からの出展規則や予算を踏まえて、オリジナルのブース制作に取り掛かりました。

展示会ブースデザイン制作の流れ

まずはブース位置などから来場者の動線を想定し、全体のブース設計を行い、その後各壁面のデザインに進みました。今回のブースは4面全てを展示に使用しています。各壁面で、クライアント様のご要望をどのように実現したのかご紹介いたします。

ブース全体の設計とテイスト

初めに会場全体と小間の位置関係から動線を把握し、どの面に何を展示するか検討を進めました。今回のブースは隣接小間のない島小間であるため、4面全てを展示面として使用しました。

デザインの基本カラーはホワイトを採用し、企業ブースとして誠実で信頼性のある印象を与えています。

正面と左面はインテリア部材コーナーとして壁面中央にライトグレーの帯を作り、右面と背面はエクステリア部材コーナーとして壁面中央にブラックの帯を作りました。このようなメリハリをつけることで展示製品が2つのカテゴリに分かれていると一目で分かるようになり、展示された多くの製品を判別しやすくなります。

壁面の高さは制限ラインの3600mmで設計し、各壁面の上部に社名を掲示し視認性を高めました。4面全てを使用することで、遠目で見ても存在感のあるブースとなっています。

各壁面デザイン

4つの壁面デザインについて、それぞれ詳しくご紹介いたします。

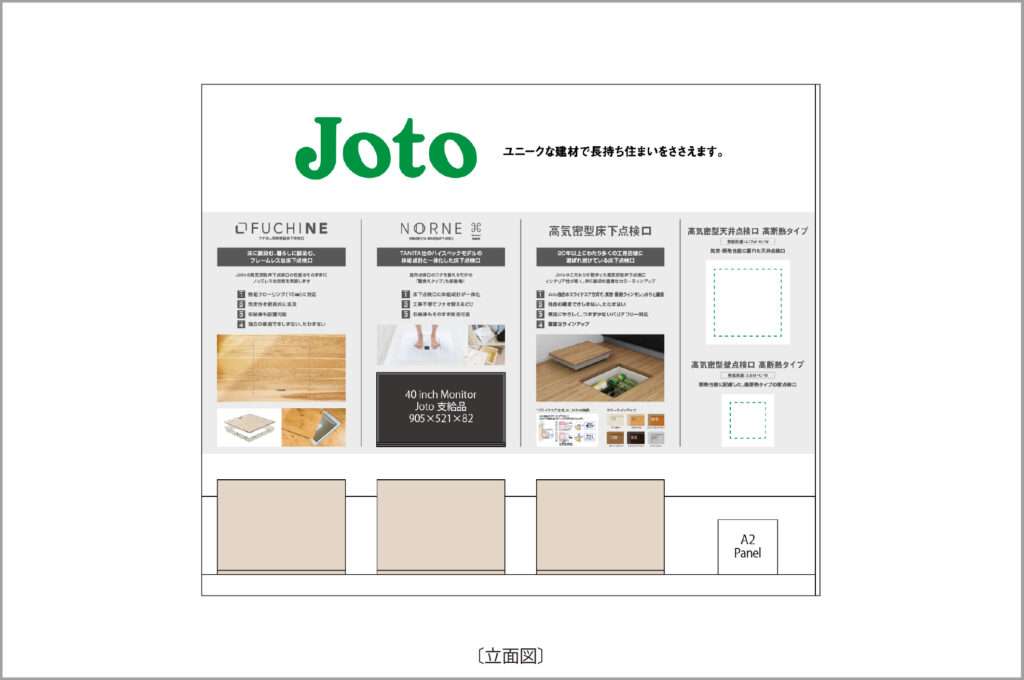

●正面

来場者が流れてくる入口に近い面は、メインの展示物である床下点検口コーナーとしました。通常、床下点検口は床と並行に展示するのが自然ですが、遠目からでも見やすいように斜めの台を作り立てかけるように設置しました。来場者が実際に乗って使い心地を試したい際は、製品を床に置き直して体感いただける仕様になっています。

右部分には床下用以外の点検口製品を壁面に取り付け、壁面全体に展示品をバランスよく配置できました。

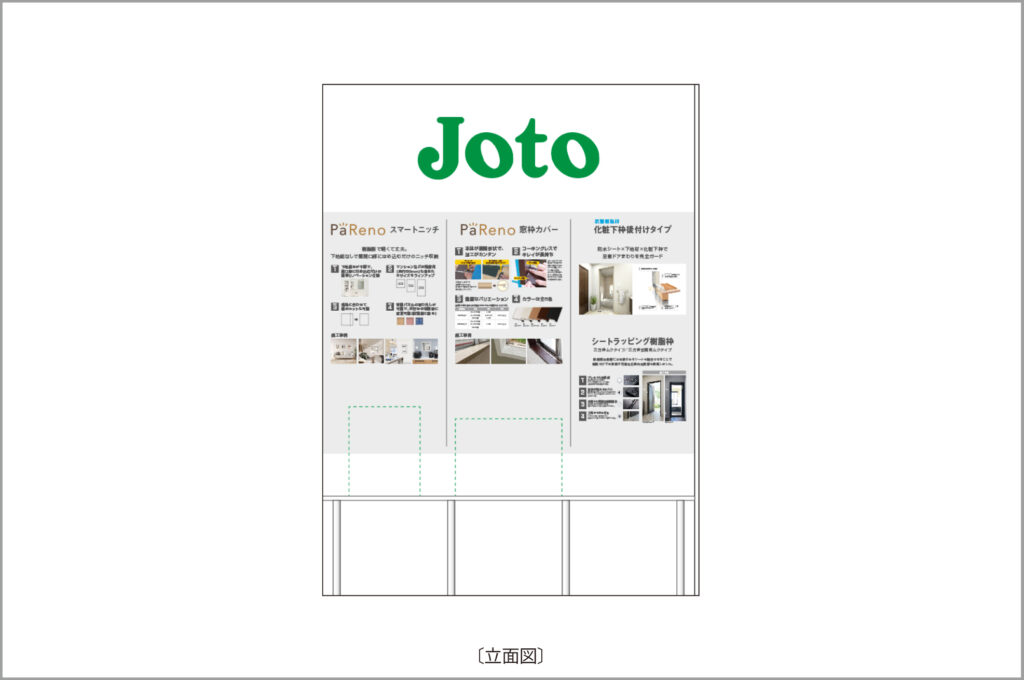

●左面

正面を見た後、次に来場者が足を運ぶのが左壁面です。正面の床下点検口がインテリア部材ですので、流れを途切れさせないよう、左壁面も同じインテリア部材を展示することにしました。デザインも正面と合わせて、白ベースのデザインで仕上げています。

窓や扉の枠に関係する部材と、ニッチ収納を展示し、実物を展示するためのカウンターを設置しました。このカウンターはこの後ご紹介する背面・右面にも設置しています。

●背面

続いて進んだ先にある背面は、展示カテゴリが変わることを示すため、一転して黒ベースのデザインを施しています。この壁面では基礎点検口・基礎止水プレート・クライアント様独自の保証サービスを展示しました。

補足として、この背面にはバックヤードへの入り口を設けています。今回のブースは外側4面を展示スペースとしたため、内側は仕切られた空間となっています。この内側の空間をバックヤードとして活用し、スタッフの荷物やカタログ等のストックを置けるスペースとしました。

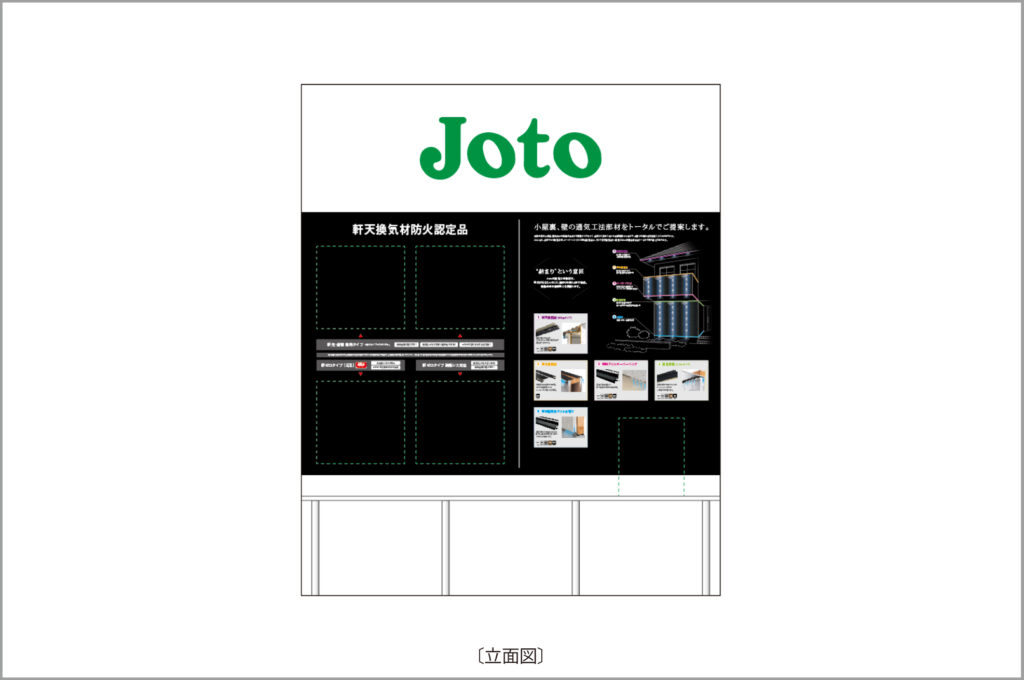

●右面

最後の右面には、通気工法部材を展示しました。カタログのビジュアルを大きく掲示し、その横に実際の製品の模型を貼り付けています。

ブースデザインの完成イメージ

それぞれの4面が完成した、ブース全体イメージがこちらです。

完成したブースは設計図やパースでイメージした通りに出来上がりました。正面と背面の白黒コントラストで、展示の違いも分かりやすく訴求できたと思います。コンパクトな小間スペースでありながらも、壁面を最大限に有効活用して多くの製品を展示できました。

小間の周りが全て通路になっており、小間の境界からブース壁面までの距離も近いため、誰でも気軽に立ち寄りやすく、展示会当日はたくさんの方々に展示を見ていただくことができました。

多くの製品をPRできるスッキリとした見栄えのブースが完成し、クライアント様にも喜んでいただけました。

展示会で“体験”を提供するメリット

展示会は限られた時間と空間の中で、製品や企業イメージを来場者の記憶に残すことが重要です。そこで効果的なのが「体験」の提供です。体験型展示は、ただパネルを見たり説明を聞いたりするよりも記憶に残りやすく、ブランド認知や興味喚起に直結します。さらに、体験を通じてスタッフとの自然なコミュニケーションが生まれ、リード獲得や商談のきっかけにもつながります。ブース設計に”体験“を組み込む施策案をご紹介いたします。

01 見て触れて実感できる「製品の実物体験」

今回の事例のように、実物のある製品を扱っている企業様であれば、製品に触れる機会を提供するのが最もわかりやすい体験型施策です。たとえば、機械やツールであれば実際に動かしてみる、化粧品であればその場で試してもらうなどの体験は、来場者にとって「自分ごと化」しやすくなります。パネルなどで説明するよりも、製品の使い方や強度など、実体験として記憶に残してもらうことができます。

02 実物が無くてもOK「デジタル体験」

スペースや製品の都合で実物展示が難しい場合、デジタルを活用した体験も効果的です。タブレットや大型モニターを使って、製品の利用シーンをシミュレーションしたり、VR・ARで仮想的に体験できる仕組みを取り入れたりする企業様も増えています。来場者が自分で操作することで、記憶にも残りやすくなります。加えて、QRコードを使ったキャンペーン連携やLINE登録など、体験後の接点づくりにもつなげられます。

03 一部展示やノベルティなどの「サービス体験」

製品を会場に持ち込むことが難しい場合、「一部を抜き出した体験」や「関連する体験」を提供する方法もあります。たとえば、試食や試供品の配布、メーカー製品であれば素材の一部やパーツに触れるコーナーを設けるといった工夫です。体験をした人にだけオリジナルノベルティを配布することで、参加率アップやSNSでの拡散も狙えます。物理的な展示が難しくても、製品が記憶に結び付く体験や“お土産”を提供することで、展示会後も良い印象を残すことができます。

展示会ブースのデザイン制作のまとめ

今回は、福岡で開催された住宅系展示会のクライアント様出展ブースのデザイン制作事例についてご紹介いたしました。

一般的なブースは小間内に来場者が立ち寄れる設計になっていることが多いですが、今回の事例では小間の4面全てが通路に面していることを活用し、通路と壁面の距離を可能な限り近づけたブースデザインに仕上げました。展示会というリアルな場を活かして、実際の製品を体験できる仕掛けを施し、クライアント様のご要望を実現した充実のブースが完成いたしました。

JPCには展示会ブースデザイン専任スタッフが在籍しており、小間サイズや動線などを考慮したブース設計からデザイン、設営までワンストップでお任せいただけます。クライアント様によっては開催当日にJPC担当者が立ち合い、いざというときの修正対応なども承っております。展示会ブース制作について気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

詳しくは、展示会のサービスページもご覧ください。

展示会ブースのデザイン制作 詳細ページ